Impresionante: Mineras Canadienses al Banquillo por abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Por ello mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en los tribunales de Canadá.

Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Al igual que en otras regiones mineras, en África existen numerosas acusaciones de abusos en materia de derechos humanos y destrucción del medioambiente asociado a estas inversiones. Hace poco cinco personas murieron por disparos en disturbios ocurridos en la mina North Mara de Barrick Gold en Tanzania, y junto con esto se han dado a conocer acusaciones de abusos sexuales en el mismo lugar. La empresa Barrick reconoció que existen «sospechas fundadas» de que sus guardias de seguridad habrían cometido abusos en contra de mujeres locales.

Las empresas mineras canadienses parecen gozar de impunidad en virtualmente todos los lugares donde operan en el exterior. Esto debido a que muchos gobiernos son incapaces, o no tienen voluntad política, para regular efectivamente corporaciones transnacionales, y los sistemas de administración de justicia están trabados por innumerables circunstancias. Por lo mismo no sorprende que las víctimas de abusos por parte de estas empresas canadienses hayan puesto su mirada en Canadá.

Ésta es la jurisdicción que otorgó la personalidad jurídica a muchas compañías mineras al momento de su creación. Canadá es también la mayor fuente de capital a nivel mundial para el sector minero.

El gobierno canadiense promueve proactivamente la industria minera financiando y asegurando las operaciones en el exterior, a través de instituciones domésticas o por medio de la banca de desarrollo multilateral.

Canadá proporciona además apoyo político a las compañías mineras y promociona activamente el concepto de responsabilidad social empresarial.

El gobierno canadiense es también un importante accionista en este sector por la vía de un fondo público de pensiones cuyos activos están avaluados en $148 billones de dólares.

A la fecha, Canadá ha abdicado de su responsabilidad de gobernanza con respecto a las actividades del sector minero en el extranjero, ya sea regulando las compañías o regulando las agencias gubernamentales que las apoyan, o asumiendo iniciativas legislativas que aseguren que quienes han resultado perjudicados por las actividades de éstas, aún siendo no-nacionales, puedan demandar indemnizaciones en Canadá.

En 1997, un grupo de indígenas de Guyana inició una demanda en la Corte Superior de Justicia de Quebec. Los ciudadanos guyaneses fueron víctimas de un desastre medioambiental como consecuencia de la operación de la mina de oro Omai. La demanda basada en conductas negligentes fue presentada en Quebec, por encontrarse allí el domicilio legal del propietario mayoritario de la mina, Cambior.

Esta fue la primera demanda resentada por no-nacionales en una corte de justicia canadiense en relación a las actividades mineras de compañías canadienses en el extranjero. La Corte desestimó el caso, renunciando a ejercer jurisdicción. La decisión del juez señaló al estado de Guyana como el lugar apropiado para presentar la acción, a pesar de existir testimonios en la causa acerca de la imposibilidad del sistema de justicia de ese país para proveer a las víctimas con un juicio justo, y condenó a los demandantes al pago de las costas a la compañía. Subsecuentes demandas presentadas en Guyana fueron desestimadas, dejando a las víctimas sin reparación alguna.

El caso ‘Cambior’ implicó arrojar un vaso de agua fría en materia de litigación en Canadá con respecto a las actividades de compañías mineras canadienses en el extranjero. Potenciales demandantes fueron desalentados por este precedente judicial y la condena al pago de las costas judiciales.

Alentadas por la obtención de precios récord en minerales, las compañías mineras canadienses han experimentado un desenfrenado crecimiento a nivel mundial, pero más y más acusaciones de violaciones a los derechos humanos y daños medioambientales se levantan a su paso. Pasados más de diez años desde el caso Cambior, existe una mayor conciencia en Canadá respecto del impacto de la actividad minera a nivel global, incluida la comunidad jurídica, lo que ha llevado a algunos extranjeros a intentar nuevamente el camino judicial en busca de reparaciones.

Desde el año 2009, se han presentado ante Cortes de Justicia de Canadá cuatro demandas interpuestas en contra de mineras canadienses. La primera fue presentada en la provincia de Ontario por tres ecuatorianos quienes fueron amenazados y agredidos físicamente por fuerzas de seguridad al parecer contratadas por la empresa minera Copper Mesa.

Los demandantes interpusieron una acción por negligencia en contra de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y dos directores de la compañía minera. La Corte Superior de Justicia de Ontario desestimó los argumentos con respecto al ‘deber legal de cuidado’ por parte de los demandados, desechando la idea de que la Bolsa de Valores de Toronto o los directores corporativos tenían un vínculo con los demandantes de una entidad tal como para generar una obligación legal. La decisión fue confirmada en la apelación.

Dos casos adicionales en que los demandantes son guatemaltecos fueron presentados en Ontario en contra de la compañía Hudbay Minerals Inc.

El primer caso se basa en denuncias de que guardias de seguridad contratados por la empresa minera asesinaron a un líder indígena quien se oponía a la operación de la mina. La segunda demanda fue presentada por once mujeres indígenas quienes alegan haber sido masivamente violadas por guardias de seguridad de la compañía, oficiales de policía y de la armada al desalojar a sus familias para permitir las operaciones de la minera. La Corte Superior de Ontario debe aún decidir si tiene jurisdicción para conocer estos casos y pronunciarse respecto de las peticiones formuladas por los ciudadanos guatemaltecos.

Finalmente, el año pasado, nacionales congoleses presentaron una petición de certificación de una ‘acción pública’ ante la Corte Superior de Quebec, la misma Corte que rechazó la petición presentada por los guyaneses. La petición se basa en violaciones flagrantes a los derechos humanos ocurridas en 2004 en el poblado congolesa de Kilwa. Al menos setenta y tres civiles fueron ejecutados sumariamente cuando las Fuerzas Armadas congolesas atacaron a los residentes locales. Otros sufrieron tortura y detenciones ilegales. Una investigación de las Naciones Unidas reveló que la compañía canadiense, Anvil Mining, proveyó a la armada con aviones, vehículos, personal y comida durante el ataque.

En 2006, un fiscal militar congoleño presentó cargos de crímenes de guerra en contra de soldados congoleses implicados en los hechos. Tres ex empleados de la minera Anvil Mining fueron también sindicados como cómplices en la comisión de los crímenes. Sin embargo, la Corte Militar exculpó a todos los demandados, incluido el ex-gerente general de la subsidiaria congolesa de la compañía Anvil, Pierre Mercier, un ciudadano canadiense. Los procedimientos judiciales fueron ampliamente criticados. Louise Arbour, ex-jueza de la Corte Suprema de Canadá y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación, tanto con el procedimiento judicial como con los resultados del mismo.

La demanda de 2010 fue presentada por sobrevivientes de los hechos ocurridos en Kilwa y familiares de las víctimas ante la Corte en Quebec. Los argumentos de los demandantes eran que la ayuda logística proporcionada por Anvil a la armada congolesa había facilitado la comisión de violaciones a los derechos humanos y por ello la compañía estaba implicada en los hechos. En concreto, los demandantes alegaban que se usaron vehículos de la compañía Anvil para transportar civiles a las afueras de la ciudad, donde luego fueron ejecutados, y que aviones arrendados por la compañía fueron usados para llevar militares a Kilwa, lugar en que fueron cometidos los crímenes.

En marzo, la empresa Anvil intentó que el caso fuese desestimado, argumentando falta de jurisdicción. Se señaló que la conexión entre Quebec y los incidentes investigados era demasiado leve como para alegar que Quebec tenía jurisdicción para resolver sobre los mismos. La compañía enfatizó, por ejemplo, que su casa matriz estaba localizada en Australia y que no existían decisiones respecto de las operaciones efectuadas en la mina Dikilushi que hubiesen sido adoptadas en Quebec. Finalmente, Anvil argumentó que en caso de considerar la Corte que tenía competencia para conocer del asunto, debía declinar resolver sobre el caso pues existían jurisdicciones más idóneas como la Republica Democrática del Congo (DRC) o Australia, tal como ya había sido resuelto en el caso Cambior.

Al mes siguiente, la Corte Superior de Quebec rechazó la petición de inadmisibilidad presentada por Anvil y decidió que tenía competencia para conocer del caso. El juez Emery estimó que «es imposible determinar si las autoridades del Congo o Australia son claramente más competentes para conocer del caso. Por lo demás, a esta altura en el proceso, todo indica que si esta Corte no conoce del asunto […] no existiría otra posibilidad para demandar reparaciones civiles por partede las víctimas.

La decisión de la Corte es significativa. Implica una nueva apertura por parte del poder judicial, al menos en la provincia de Quebec, al considerar casos en que los demandantes son extranjeros y los hechos acaecieron fuera de Canadá. Sin embargo, en el último capítulo de lo que promete ser un muy controversial caso, la decisión adoptada a comienzos de junio fue declarada apelable a solicitud de la compañía minera. La reciente ola de litigios en Canadá, interpuesta por demandantes foráneos, constituye un desarrollo alentador que podría eventualmente ofrecer a las víctimas reparaciones por daños sufridos y producir un efecto disuasivo de malas prácticas corporativas. Los esfuerzos efectuados para avanzar hacia la responsabilidad de corporaciones transnacionales contrastan con la situación bastante menos alentadora de otro sector transnacional: las instituciones financieras internacionales.

En 2004, con anterioridad a la masacre de Kilwa, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) otorgó a Anvil una garantía de US$ 13.6 millones de dólares contra riesgos de guerra y disturbios civiles en el Congo. OMGI, organismo del Banco Mundial, tiene como labor facilitar inversión privada en mercados emergentes y en vías de desarrollo. La Corporación Financiera Internacional (CFI), otra agencia del Banco Mundial, efectúa una labor similar otorgando créditos a compañías privadas. Durante el año financiero 2010, OMGI y CFI otorgaron en total a las empresas mineras más de US$ 900 millones de dólares de ayuda. Dada la naturaleza multilateral de estas instituciones, las Cortes canadienses difícilmente aceptarán jurisdicción en casos que los involucren como cómplices con respecto a malas prácticas corporativas de sus clientes.

Las reparaciones a víctimas de abusos por corporaciones es un tema que requiere urgente atención. Una prioridad obvia es fortalecer la institucionalidad judicial en los países en que se cometan los abusos. Sin embargo, es también muy relevante que los poderes judiciales de los países en que las multinacionales tienen su domicilio legal, como es el caso de Canadá, se declaren competentes para conocer de casos en que se alega negligencia o malas prácticas con consecuencias penales de las compañías nacionales en el extranjero, especialmente en los casos en que las víctimas carecen de otra alternativa para recibir justicia. El rol de los gobiernos donde las compañías tienen su domicilio legal al facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos y otras clases de abusos, debería ser examinado por cortes domésticas. Finalmente, al igual que con el sector privado, la naturaleza multinacional de las instituciones financieras internacionales no debiera obstaculizar el control de los tribunales de justicia.

Por Karyn Keenan, Iniciativa de Halifax (www.halifaxinitiative.org)

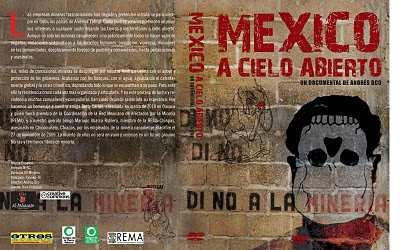

No a la mina

www.noalamina.org

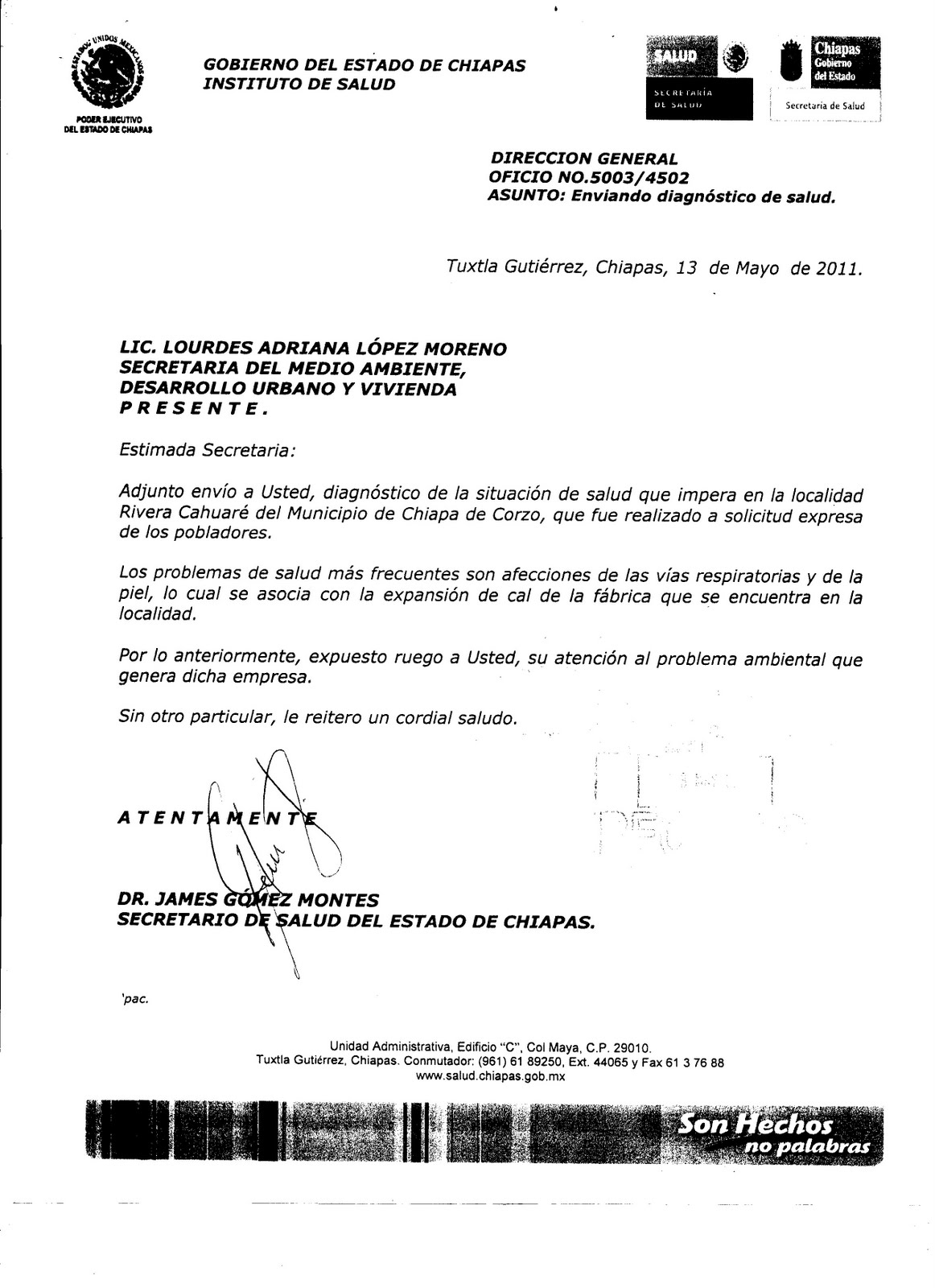

La empresa Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V extrae piedra caliza del suelo para obtener calhidra y otros materiales de construcción desde 1963. Sus actividades mineras producen graves daños al medio ambiente y afectan la salud de la población. «El 46.20 por ciento de la población padece enfermedades en las vías respiratorias, la vegetación se está muriendo, las viviendas y las paredes del Cañón del Sumidero están cuarteadas.» denuncia el Comité Pro-Mejoras Ribera Cahuare.

La empresa Cales y Morteros del Grijalva, S.A. de C.V extrae piedra caliza del suelo para obtener calhidra y otros materiales de construcción desde 1963. Sus actividades mineras producen graves daños al medio ambiente y afectan la salud de la población. «El 46.20 por ciento de la población padece enfermedades en las vías respiratorias, la vegetación se está muriendo, las viviendas y las paredes del Cañón del Sumidero están cuarteadas.» denuncia el Comité Pro-Mejoras Ribera Cahuare.

La Policía Real Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ejecutó una orden de allanamiento en la oficina de Blackfire Exploration Ltd, en Calgary, Canadá, el pasado 20 de julio para dar seguimiento a la acusación de delito de sobornos de esta empresa y sus directivos con Julio César Velázquez Calderón, el que fuera alcalde del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.[1] Este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, el gobierno estatal de Chiapas y el gobierno municipal, terminó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009.

La Policía Real Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) ejecutó una orden de allanamiento en la oficina de Blackfire Exploration Ltd, en Calgary, Canadá, el pasado 20 de julio para dar seguimiento a la acusación de delito de sobornos de esta empresa y sus directivos con Julio César Velázquez Calderón, el que fuera alcalde del Municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.[1] Este conflicto bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas entre la empresa minera canadiense, el gobierno federal mexicano y sus autoridades ambientales, el gobierno estatal de Chiapas y el gobierno municipal, terminó con el asesinato de líder opositor Mariano Abarca Roblero el 27 de noviembre de 2009. El enorme valor que tenían los recursos naturales en el siglo XIX determinaba su carácter estratégico en el comercio internacional. Ahora, en pleno siglo XXI, la escalada de precios de las materias primas y su enorme demanda impulsan de nuevo un fuerte extractivismo en América Latina. Las principales beneficiadas son, como en épocas anteriores de la historia, las grandes corporaciones transnacionales.

El enorme valor que tenían los recursos naturales en el siglo XIX determinaba su carácter estratégico en el comercio internacional. Ahora, en pleno siglo XXI, la escalada de precios de las materias primas y su enorme demanda impulsan de nuevo un fuerte extractivismo en América Latina. Las principales beneficiadas son, como en épocas anteriores de la historia, las grandes corporaciones transnacionales. El parque nacional El Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, enfrenta problemas de deforestación y sus delicadas paredes de laja son vulnerables a la explotación que hace la empresa Cales y Morteros, por lo que se presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó el director de esta reserva, Adrián Méndez.

El parque nacional El Cañón del Sumidero, ubicado en Chiapas, enfrenta problemas de deforestación y sus delicadas paredes de laja son vulnerables a la explotación que hace la empresa Cales y Morteros, por lo que se presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó el director de esta reserva, Adrián Méndez. Skarlos, México DF. El 22 de julio se llevo a cabo una manifestación en el Ángel de la independencia con motivo del día mundial contra la Minería a cielo abierto, la cual fue convocada por el Frente Amplio Opositor a la Minería y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSAA.C.) buscando el alto a este tipo de explotación Minera que causa daños socio ambientales irreversibles.

Skarlos, México DF. El 22 de julio se llevo a cabo una manifestación en el Ángel de la independencia con motivo del día mundial contra la Minería a cielo abierto, la cual fue convocada por el Frente Amplio Opositor a la Minería y Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSAA.C.) buscando el alto a este tipo de explotación Minera que causa daños socio ambientales irreversibles. Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.

Las inversiones mineras canadienses en África aumentaron en gran medida en la década pasada. El continente africano recibe aproximadamente el 20% del capital de inversión minera canadiense, el que fue avaluado en el año 2009 en una cifra superior a los $20 billones de dólares.