Este reportaje de Periodistas de A Pie y la Unidad de Investigación de El Universal fue publicado en Pie de Página el 9 de mayo 2017 y realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center For Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

Texto: Andrea Vega Valerio. Foto: Ariel Ojeda. Gráficos: Arturo Contreras Camero.

Vacíos en la regulación minera permiten que particulares se beneficien con la compra venta de concesiones mineras. Aunque no está prohibido, las ganancias quedan en unos pocos

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

Concesionarios particulares de minas especulan con las hectáreas otorgadas por el gobierno mexicano hasta que llega un mejor postor -empresa nacional o transnacional- y ceden los derechos con ganancias extraordinarias. Ellos y no el gobierno mexicano es quien gana por tal inversión. Gracias a los vacíos en la regulación minera, existen más de 10 mil títulos de concesión transferidos de mano en mano.

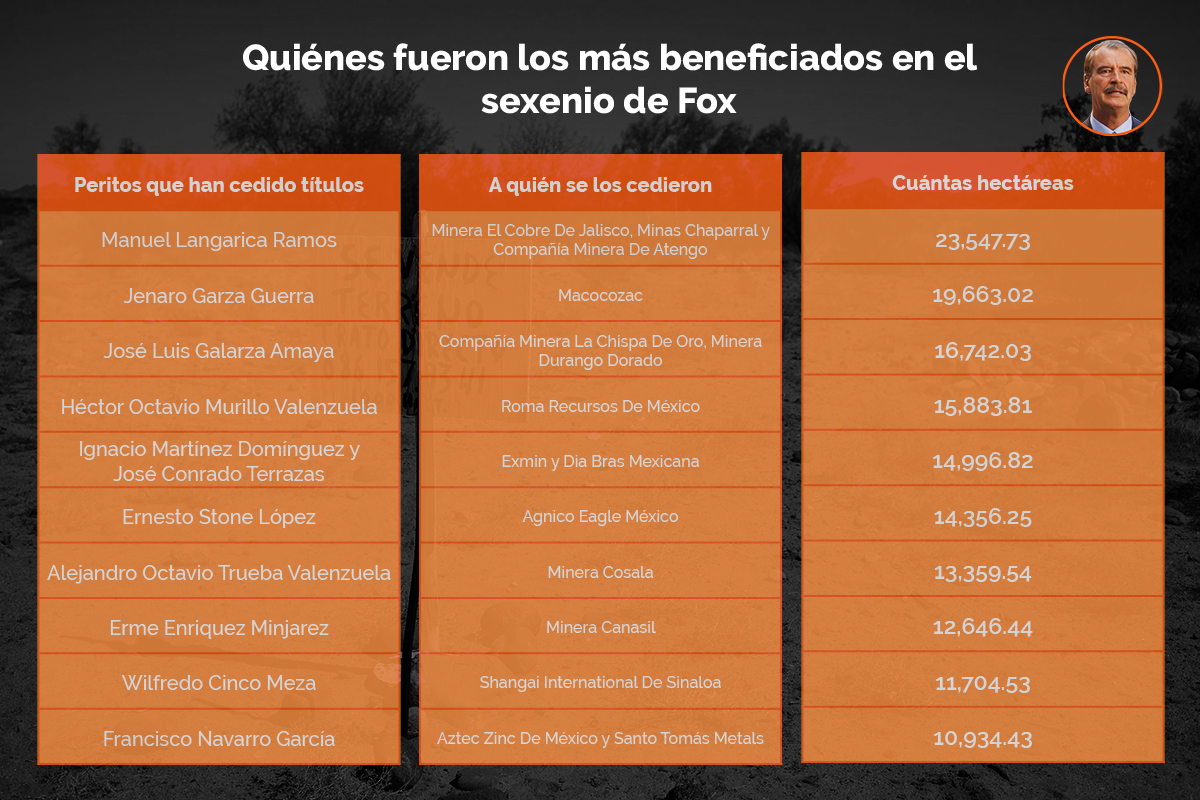

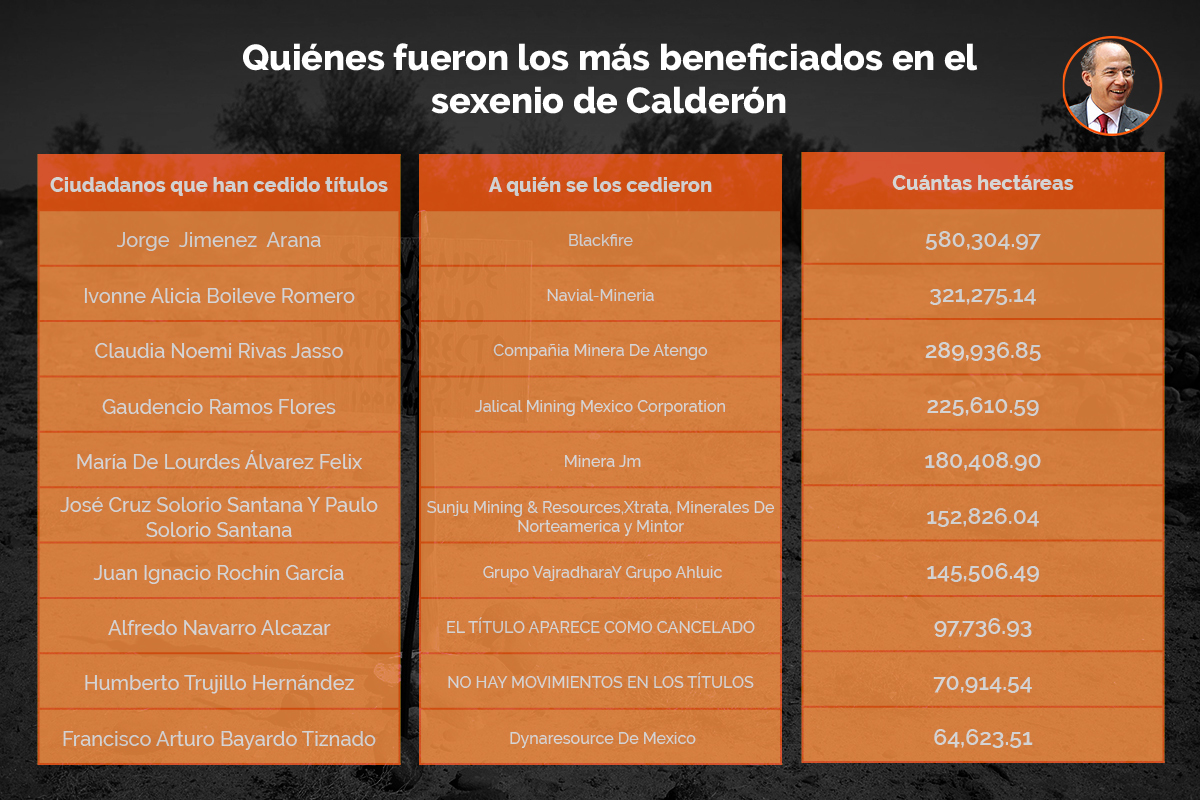

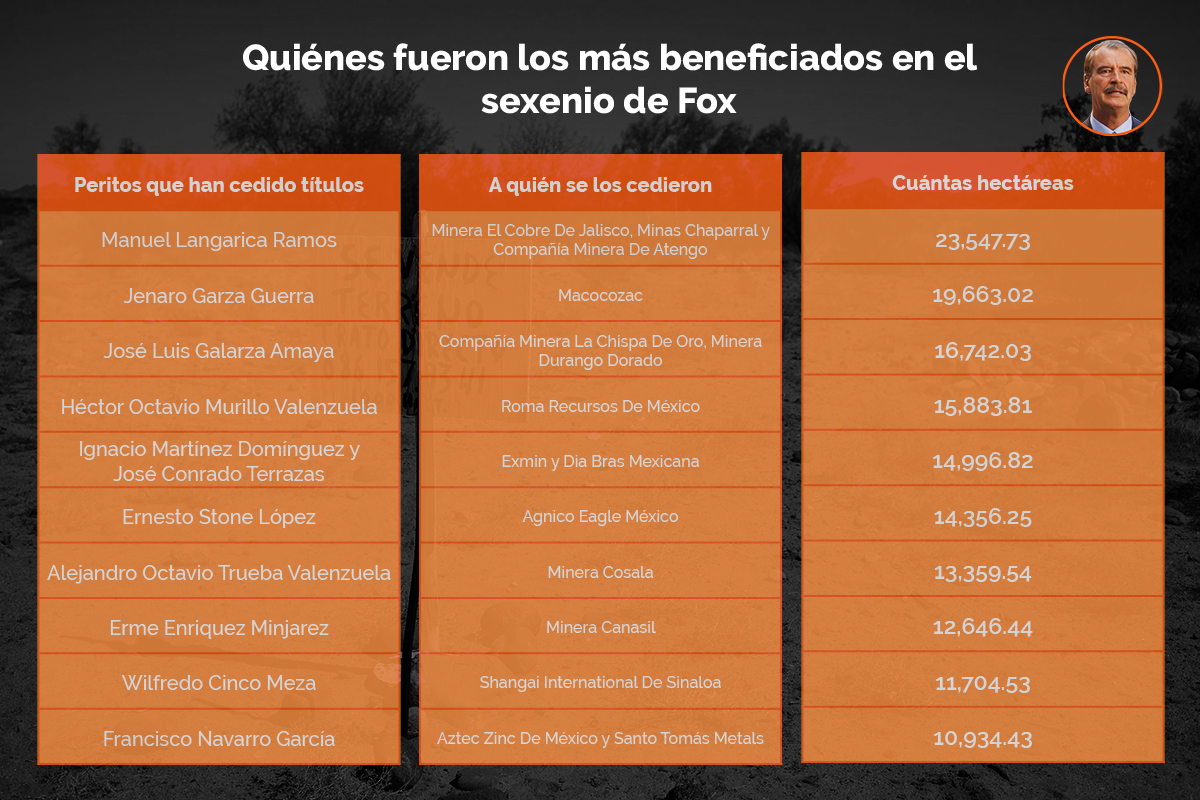

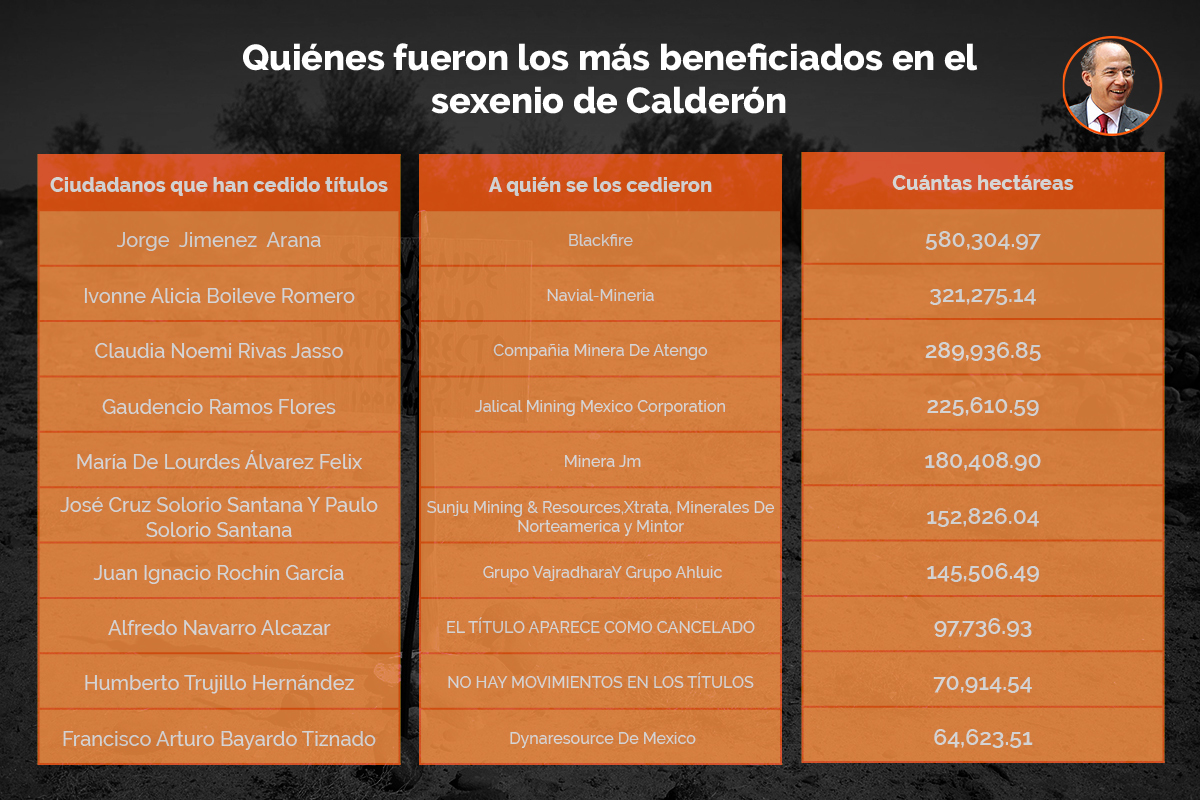

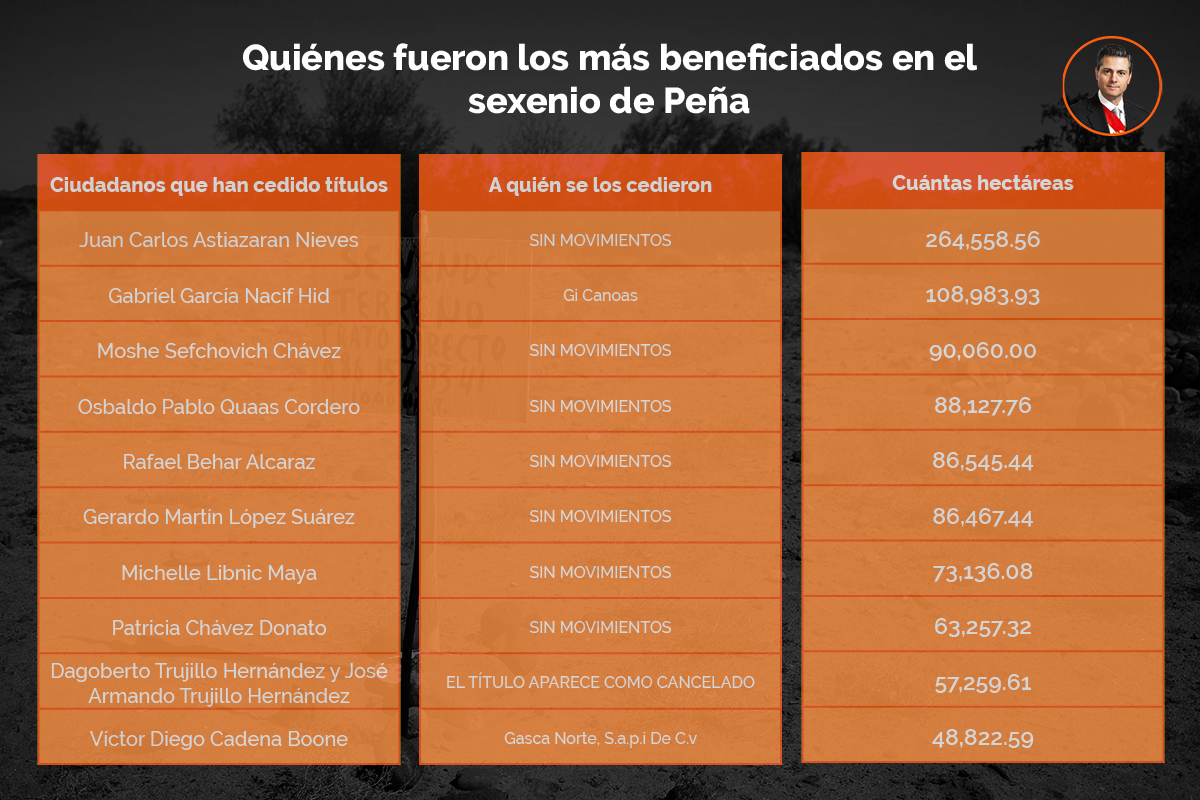

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, creció sistemáticamente el número de títulos concesionados a ciudadanos particulares que difícilmente tienen capacidad de explotación de una mina.

Entre diciembre de 2000 y junio de 2015, el gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera, de los cuales 5 mil 76 permisos se dieron en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, mientras que en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Lo que llama la atención es que la entrega de títulos a empresas ha ido disminuyendo en favor de las personas individuales. Así, Fox entregó 2 mil 156 concesiones mineras a personas, que representan 42.47% del total de concesiones otorgadas en su administración; con Calderón la proporción aumentó hasta 61.3%, es decir, se entregaron dos concesiones a particulares por cada una de las que entrego a empresas; y en los primeros 3 años de Peña Nieto aumentó un poco más, hasta 65.7%.

{VIMEO}216102923{/VIMEO}

La extensión de subsuelo concesionada a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió a ciudadanos particulares 548 mil 339 hectáreas; Calderón les otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas y Peña Nieto 2 millones 637 mil 969. Entre los tres han entregado a particulares que no tienen capacidad de explotar minas 4.8% de la superficie continental del país. ¿Para qué lo hicieron?

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres [de empresas] y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. «Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular», señala la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

{VIMEO}216102968{/VIMEO}

Esquema de compra-venta

Este equipo de investigación analizó los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, y encontró que, al menos en los casos de los otorgados en las administraciones panistas, los particulares los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos, la persona más beneficiada por extensión del subsuelo en el sexenio de Fox, con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco, hizo transmisión por aportación a Minera El Cobre de Jalisco S.A.P.I de C.V -una Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que en minería son generalmente empresas dedicadas sólo a la exploración-, y ésta, a su vez, hizo cesión de derechos total onerosa a Minas Chaparral, S.A de C.V. Langarica Ramos también hizo cesión de derechos total onerosa a la Compañía Minera de Atengo, S. de R.L de C.V.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien una investigación de la Unidad de Datos de El Universal, publicada el 14 de septiembre de 2014, México, en poder de las mineras, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas -área de extensión similar a la del estado de Colima-, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

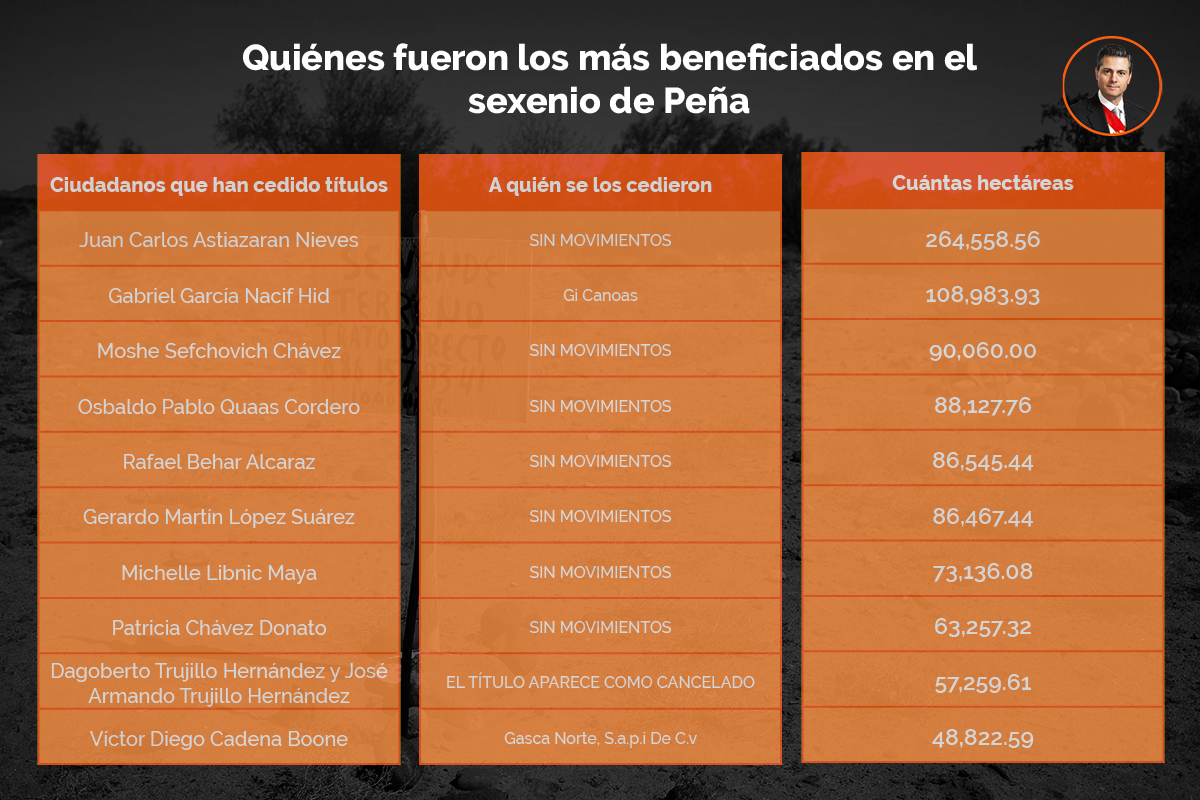

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De hecho, de las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. Mayra Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que «los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación».

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que «la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación«. Esto no se ha hecho.

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que «las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas». Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender.

Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe «lucrar con los bienes de la nación», y un título de concesión minera es justo eso.

Así lo explica Juan Antonio López, abogado y coordinador del área de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC): «Una concesión no se puede vender, estarías lucrando con un bien de la nación, por eso [en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera, SIAM, donde se asientan todos los movimientos de un título] a la mayoría le llaman cesiones (gratuita u onerosa), aunque el trasfondo es que sí implican un intercambio monetario».

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, una organización que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina, asegura que «los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular».

Lamberti explica que si el concesionario vende el título, el comprador querrá poner una mina. Así, las plantaciones y construcciones tendrán que quitarse; y los pobladores, irse.

Más artículos de la serie «Así se venden minas en México» en Pie de Página:

Un candidato minero y un perito comerciante

Carbón o vida en Coahuila

Más lectura sobre la industria minera en nuestra página:

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Chiapas: Defensores de la Costa denuncian cómo la minería afecta su derecho al agua potable ante relator de la ONU

Diputados pretenden deducir impuestos a las mineras cuando deberían prohibir la minería en el país: Red Mexicana de Afectados por la Minería

Chiapas: Amenazan de muerte a ejidatarios del municipio de Chicomuselo por defender sus tierras de las compañías mineras

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) realizó una serie de cinco cortos videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable, titulada «Minería: Desruyendo el Futuro de Todos» y disponible en el canal Youtube de la organización.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) realizó una serie de cinco cortos videos animados para acabar con el mito de la minería sustentable, titulada «Minería: Desruyendo el Futuro de Todos» y disponible en el canal Youtube de la organización.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con

A La Comunidad Internacional

A La Comunidad Internacional Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.

Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.