Por Silvia Ribeiro, Desinformémonos

Por Silvia Ribeiro, Desinformémonos

Lo mejor de los transgénicos es que en todo el mundo han despertado una enorme reacción en su contra. Aunque las transnacionales que los manejan gastan cientos de millones de dólares en propaganda, corrupción de científicos y gobiernos, para tratar de convencernos de que son inocuos y hasta mejores que las semillas híbridas, no lo logran.

La mayoría de la gente, en cualquier parte del mundo, prefiere no comer transgénicos. Muchos no pueden evitarlo, porque no saben qué alimentos los contienen: las empresas han hecho todo lo posible para que ni siquiera se etiqueten. Pero aún así, la actitud de rechazo continúa, aunque los transgénicos sean impuestos en campo o alimentos, no existe resignación.

Esto podría parecer nimio, pero es una enorme ganancia para nuestro campo, porque no solamente significa prevenir y protegerse de los impactos de los transgénicos, además es un estupendo ejemplo de resistencia a la colonización de la mente. Cuando no aceptamos una situación, aunque sea impuesta por la legalidad o la fuerza, siempre seguiremos buscando la manera de salir de ella. Es una gran diferencia con la llamada “Revolución Verde”, que logró asentar en la mayoría de la gente el mito de que semillas híbridas, agrotóxicos y maquinarias eran señal de progreso y le darían de comer a la humanidad, lo cual nunca sucedió, pero desataron una ola de contaminación, acaparamiento de tierras y desplazamiento de parcelas campesinas.

Junto al rechazo a los transgénicos, crece también una crítica más profunda al sistema alimentario agroindustrial, a las corporaciones que se apropian de nuestros cuerpos y territorios, que nos llenan de tóxicos agua, tierra y alimentos, incluso a la propia tecno-ciencia que les dio origen, no sólo porque haya sido Monsanto que creó el primer transgénico. Hay un cuestionamiento cada vez más extendido a esa tecno-ciencia reduccionista que elimina la complejidad, los factores sociales, culturales, ambientales o cualquier otro que impida convertir su investigación en productos para la ganancia.

Por todos estos factores de críticas crecientes, la industria biotecnológica hace ahora grandes esfuerzos para deslindar a los nuevos transgénicos de la resistencia social. Para empezar tratan de cambiarles el nombre, alegando que por usar otras formas de biotecnología que pueden no insertar nuevo material genético, no son “trans”-génicos.

El término que han elegido para referirse a estas nuevas biotecnologías es “edición genómica”, una forma que quieren que parezca inocua, como cambiar una letra o una palabra en un texto, que pretenden no afectaría gran cosa. Aquí engloban tecnologías, como nucleasas con dedos de zinc (ZFN), nucleasas sintéticas (TALEN), micro ARN, ARN de interferencia o metilación dependiente de ARN y CRISPR, entre otras. No voy a detallar las particularidades de estas técnicas, pero al igual que con los transgénicos, se trata de ingeniería, no de métodos naturales, es manipulación deliberada de la composición genética de seres vivos, sea cortando o desactivando funciones de los genes o agregando otros.

Estas nuevas biotecnologías han ido surgiendo por la búsqueda de nuevas herramientas más eficaces para la manipulación genómica, en su vasta mayoría motivada por el afán de lucro de empresas. De cierta forma son un reconocimiento implícito de lo que siempre hemos dicho sobre la ingeniería genética aplicada a los transgénicos: que es una técnica burda, que no tiene control de las consecuencias que provocan en las interacciones entre los genes, en los organismos o los ecosistemas.

Pero al ser manipulación de genomas, todas esas nuevas biotecnologías conllevan también impactos y consecuencias imprevistos, ya que el conocimiento sobre las funciones de los genes y sus interacciones siguen teniendo grandes vacíos.

La mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en biología sintética, es decir, ya no usan genes de seres vivos, sino genes sintetizados en laboratorio que pueden o no replicar los que existen, por lo que agregan toda una nueva serie de impactos posibles y desconocidos.

De todas ellas, hay dos tecnologías de alto impacto que es importante conocer: CRISPR-Cas9 y una aplicación particular de ésta, que son los llamados “conductores genéticos”.

CRISPR, por sus siglas en inglés, significa “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas regularmente” y es una construcción sintética que imita una forma de defensa natural de las bacterias. Cas9 es un sistema de doble “corte” de la cadena de ADN para silenciar o agregar otros genes.

Esta tecnología apenas se hizo funcional en 2012, pero tiene dos aspectos que hicieron que se diseminara muy rápidamente: es barata y es más exacta que las técnicas que se usan con los transgénicos. En éstas era imposible determinar en qué lugar del cromosoma se insertaba un constructo genético. CRISPR-Cas9 permite reconocer un gen específico y cortarlo, deshabilitando ese gen, o insertar otros.

Aunque parezca más exacta, la tecnología no es tan precisa como la quieren presentar. Como explica el Dr. Jonathan Latham, de Independent Science News, creer que precisión equivale a control es un gran error, particularmente en sistemas vivos como el ADN: “Supongamos que yo, que no hablo chino, quisiera eliminar de forma precisa un carácter de un texto escrito en chino, o una línea, o una página. Tendría un cien por ciento de precisión, pero ningún control sobre los cambios en el significado. La precisión, por tanto, sólo es útil en la medida en que va acompañada de comprensión, y ningún biólogo puede afirmar que en este momento entendamos el ADN – ¿si no por qué lo seguimos estudiando?” (J. Latham, El mito de la precisión de CRISPR).

No existen en ningún país regulaciones de bioseguridad adecuadas a estas nuevas biotecnologías ni se conocen qué impactos pueden tener sobre salud o medioambiente. La industria biotecnológica, desde sus mayores corporaciones, está ahora intentando convencer a la Unión Europea y Estados Unidos que cualquier planta u organismo que se manipule con estas nuevas tecnologías, solamente están “editados genómicamente” y por tanto no necesitan pasar por las regulaciones de bioseguridad. Ya lo consiguieron en el caso de un champiñón manipulado con CRISPR para no volverse marrón al cortarlo, que se vende desde este año en Estados Unidos sin que el público tenga idea de ello. En Europa la presión de la industria para no pasar por regulación o que no se considere transgénico es aún mayor porque hay 17 países que prohíben transgénicos.

Una aplicación particularmente preocupante de CRISPR-Cas9 es la construcción de conductores genéticos (gene drives en inglés). Esto es una forma de hacer transgénicos para manipular especies silvestres, y asegurar que los genes modificados pasen siempre a la generación siguiente. Con los cultivos transgénicos existe ya el problema de la contaminación, pero éstos deben ser plantados cada año y además, las plantas no transgénicas, al no reconocer los genes extraños, tienden a eliminarlos en algunas generaciones.

Esta nueva construcción genética –organismos con conductores genéticos– asegura que el gen permanezca en todas las generaciones subsiguientes. Si es por ejemplo un gen para hacer que sólo nazcan machos (desde plantas y mosquitos a cualquier mamífero) se podría extinguir toda una especie. Aunque lo presentan como opción para eliminar “especies dañinas”, es un arma muy peligrosa en manos de quiénes fácilmente pueden definir todo lo que molesta a sus negocios agrícolas u otros, como dañino o plaga. (Ver artículo de Jim Thomas, ETC)

Son tecnologías, cuyo espectro de acción es tan amplio y las consecuencias tan devastadoras, que es necesario trabajar por su prohibición.

En ese sentido, la extendida crítica social hacia los transgénicos es una base de apoyo, necesitamos ahora desarmar las nuevas armas de lenguaje con que nos quieren confundir las empresas y los científicos que trabajan para ellas.

La reciente declaración de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) sobre nuevas tecnologías, apunta a ello. “Cuestionamos la seguridad de esta tecnología, que juega con la manipulación genética a pesar del gran desconocimiento que existe sobre su funcionamiento, y sobre los efectos que su aplicación podrían desencadenar a nivel celular, del organismo de la salud humana y del ambiente. No pedimos para estas nuevas tecnologías la aplicación de normas de bioseguridad ni el desarrollo de estrictas evaluaciones de riesgo, sino la suspensión de toda la experimentación en este campo.

Cuestionamos el exagerado rol que se da a “la ciencia” y al sistema científico tecnológico en el proceso de toma de decisiones relacionado con la adopción de estas nuevas tecnologías, pues sabemos que la investigación científica encarna las mismas relaciones de poder que se dan en la sociedad, y que las principales líneas de investigación son decididas por quienes las auspician y financian.”

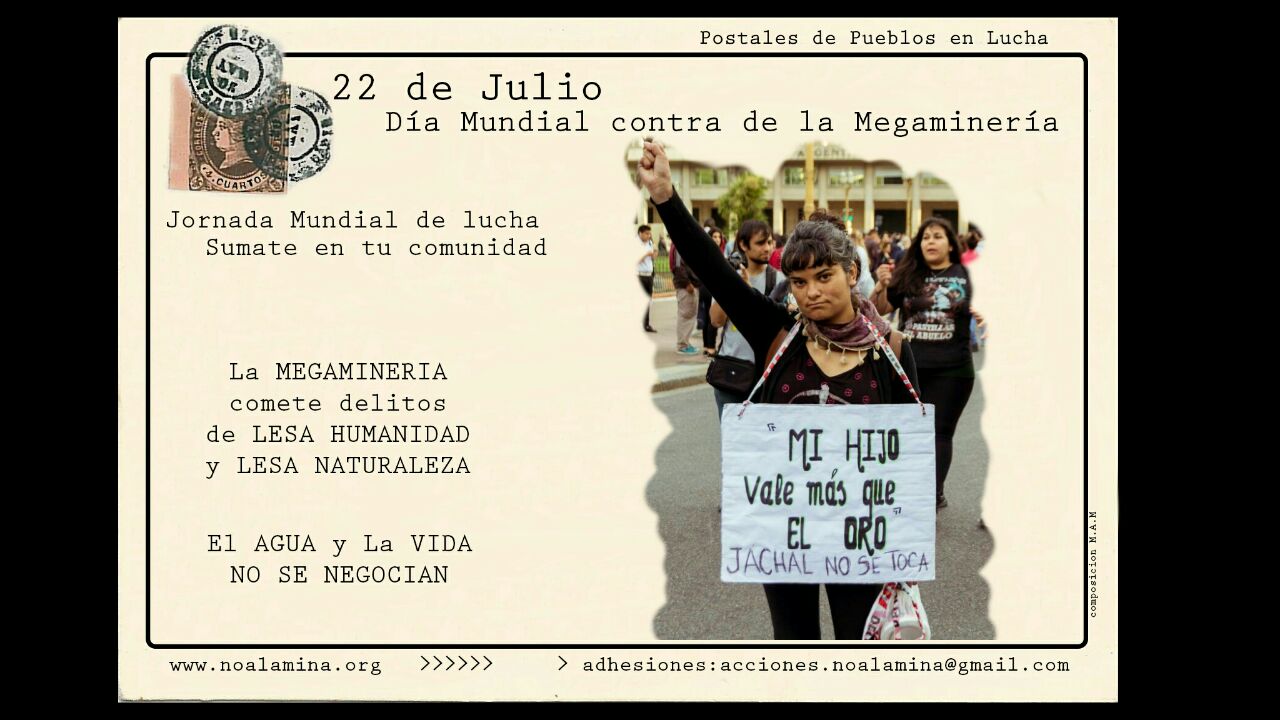

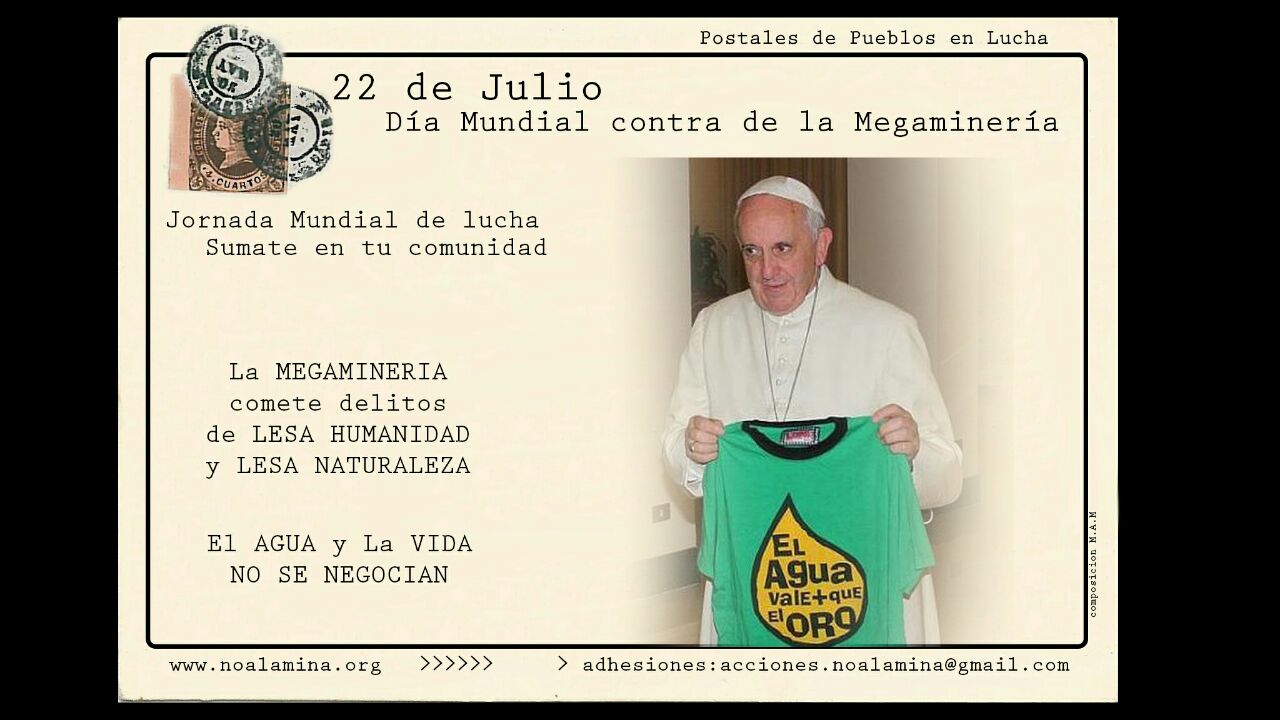

En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti.

En Ibagué, tras una marcha de 120.000 personas, en una ciudad de poco más de 460.000, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo promueve una consulta para frenar el proyecto ‘La Colosa’ de la minera AngloGold Ashanti. Rubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real.

Rubén Valencia, miembro del Comité dijo que el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”, de acuerdo al expediente 062/09820, es una concesión por 50 años (del 2008 a 2058) dada por la Dirección General de Minas del Gobierno Federal a la Minera Plata Real. Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado

Son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Así es la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio defendiendo los transgénicos, particularmente el llamado  Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.

Compartimos la nueva publicación del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) “Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2015”, que se levanta como un nuevo esfuerzo de los socios de OCMAL, por segundo año consecutivo, para dar cuenta de la realidad latinoaméricana que se articula contra el extractivismo minero.

Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción.

Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida (insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción. San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

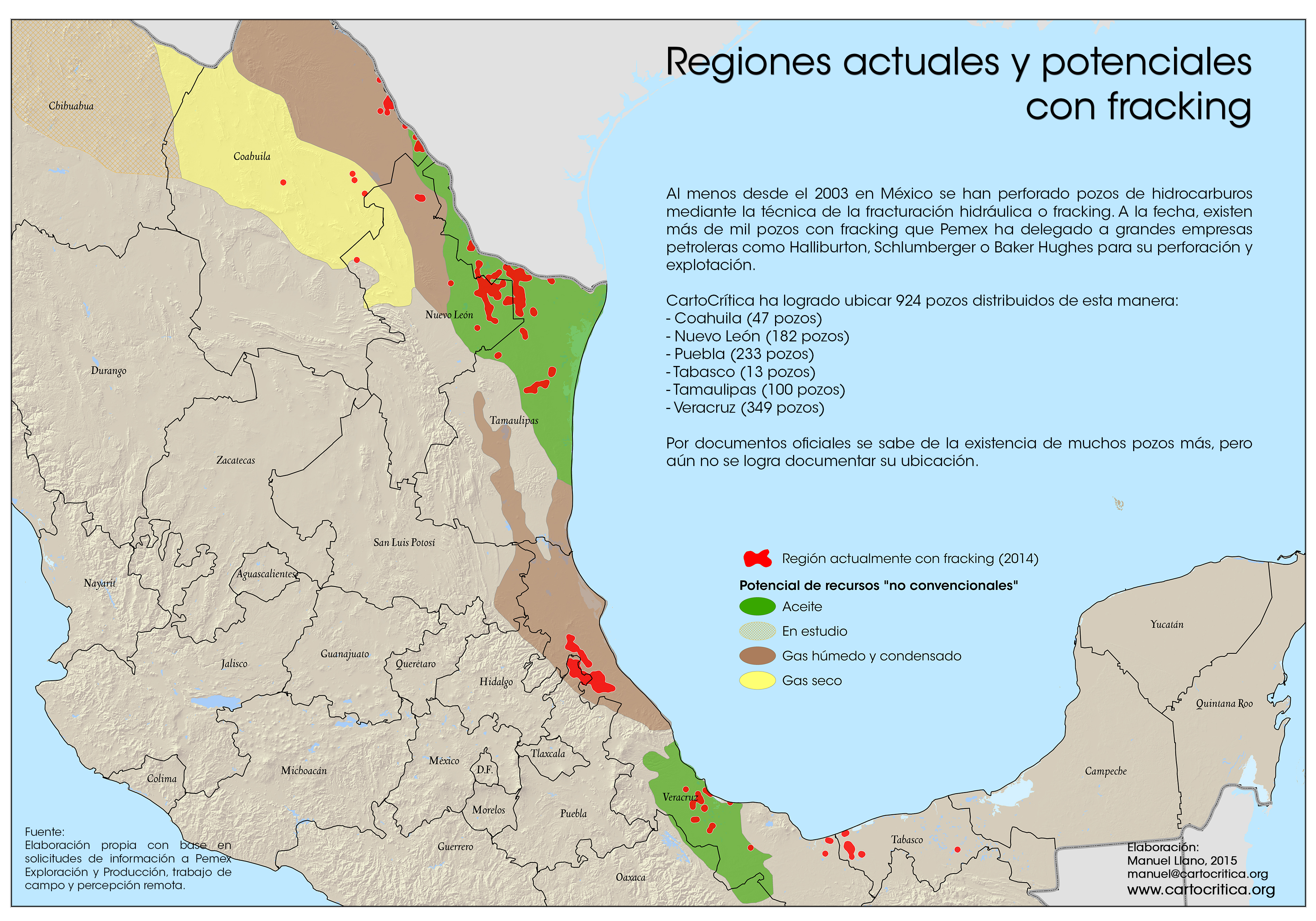

San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad. Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país

Las mineras en México enriquecen a empresarios; contaminan sin freno el medio ambiente y mantos freáticos; acaparan los recursos hídricos, y omiten el pago de impuestos. Grupo México, Goldcorp, Arcelor Mittal México, Primero Mining Corporation y Pondercel son las empresas que más agua acaparan en el país