Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

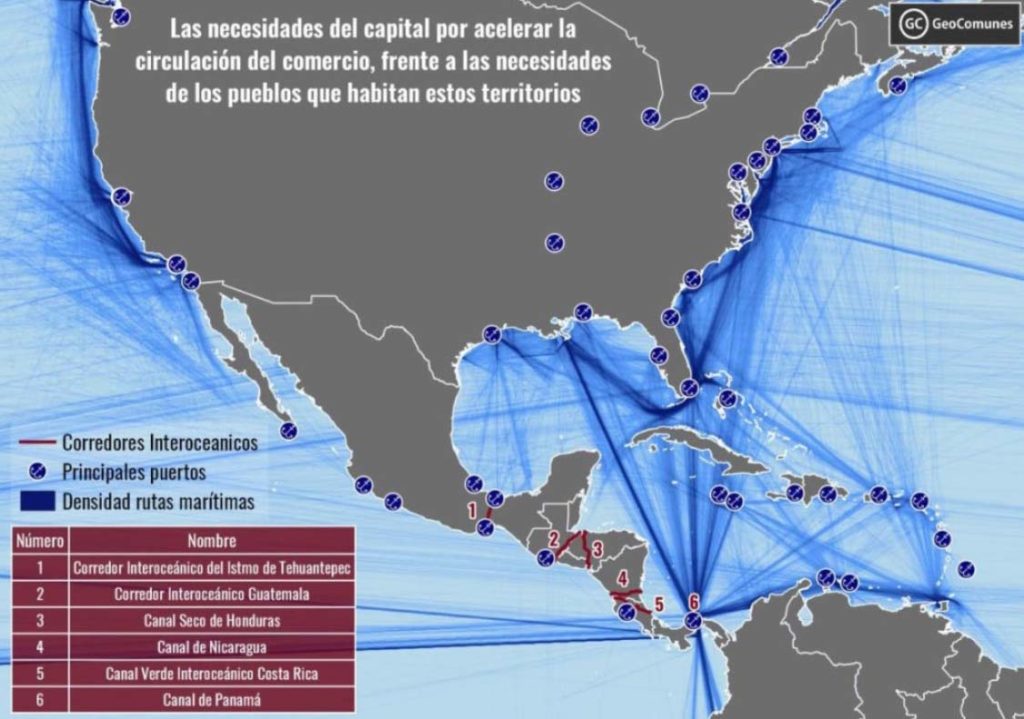

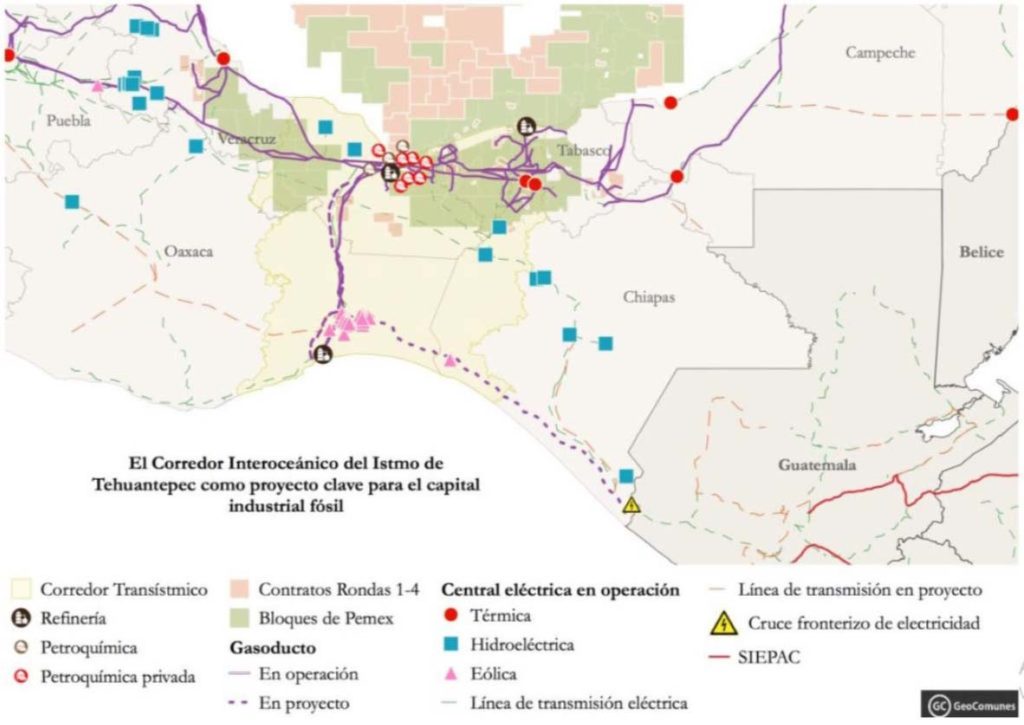

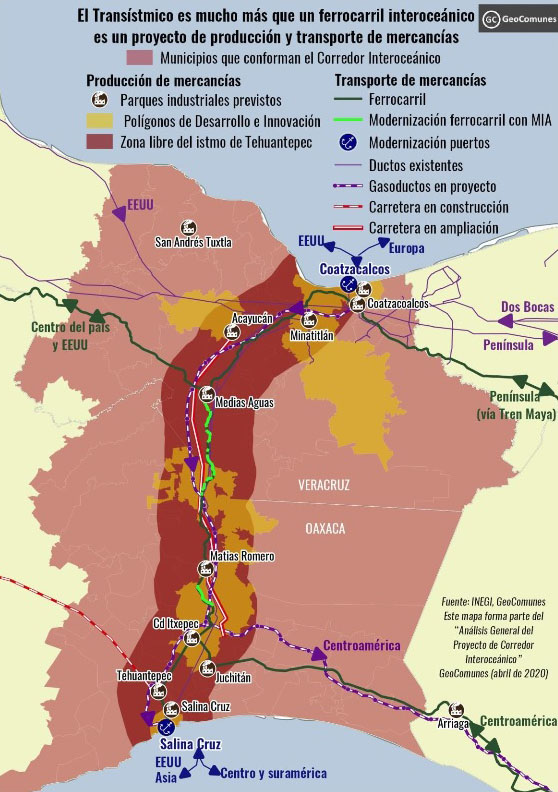

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

- Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.

- Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.

- Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.

- Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.

- Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.

- Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.

- Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.

- Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.

- Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.

- Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

- Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.

- Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.

- Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

>>Descargar Escaramujo 103 en pdf<<

Más Escaramujos: