Revista emeequis.mx

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Del 14 al 16 de octubre, la estadounidense Monsanto, fabricante de productos agroquímicos y de biotecnología, será juzgada en La Haya en una especie de tribunal popular en un hecho que no tendrá valor jurídico real, pero que servirá para llamar la atención sobre las prácticas de la empresa con testimonios de todo el mundo.

El jurado del autodenominado Tribunal Internacional Monsanto en La Haya, creado a iniciativa de un grupo de activistas, evaluará los posibles daños causados por la multinacional estadounidense a la salud humana y al medio ambiente. Un grupo de expertos escuchará testimonios de víctimas y ofrecerá luego una opinión consultiva, siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia.

La acusación es la siguiente: El modelo agroindustrial impulsado por Monsanto es responsable de al menos un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. También es en gran parte responsable del desgaste de la tierra y de la escasez de agua, de la extinción de la biodiversidad y de la marginación de millones de pequeños agricultores.

Por otra parte, reza la acusación, es un modelo que amenaza la soberanía alimentaria de los pueblos a través de las patentes sobre las semillas y es responsable del aumento de casos de cáncer en las zonas fumigadas por el herbicida glifosato.

La periodista francesa Marie-Monique Robin, una de las organizadoras del tribunal, señaló en una visita reciente a Buenos Aires que la iniciativa tiene dos metas: que jueces y abogados evalúen los daños causados por la empresa a lo largo de la historia con químicos como el PCB, el agente naranja y el glifosato, y que revisen el derecho internacional para ver si se debe incluir la figura de “ecocidio”.

“Es una figura penal que permitiría juzgar a los directivos de las multinacionales como Monsanto o Bayer. Hoy en día la única opción para las víctimas es buscar una reparación financiera en una acción civil, pero no pueden ir a la cárcel los directivos”, explicó Robin.

Monsanto, recientemente adquirida por la farmacéutica alemana Bayer, es una de las empresas más polémicas del mundo por las semillas transgénicas que vende, resistentes al herbicida glifosato, principal ingrediente del producto Roundup, que fabrica la misma empresa y que está bajo sospecha de causar cáncer.

Robin denunció las prácticas de la empresa para imponer sus productos en diferentes territorios en el documental El mundo según Monsanto (2008). Ahora, está trabajando en una investigación centrada exclusivamente en el glifosato, que se hará pública en marzo de 2017.

En la nueva película de Robin aparecerán, entre otras cosas, los campamentos sanitarios que realiza la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Argentina), con el fin de recopilar información sobre enfermedades y causas de muerte.

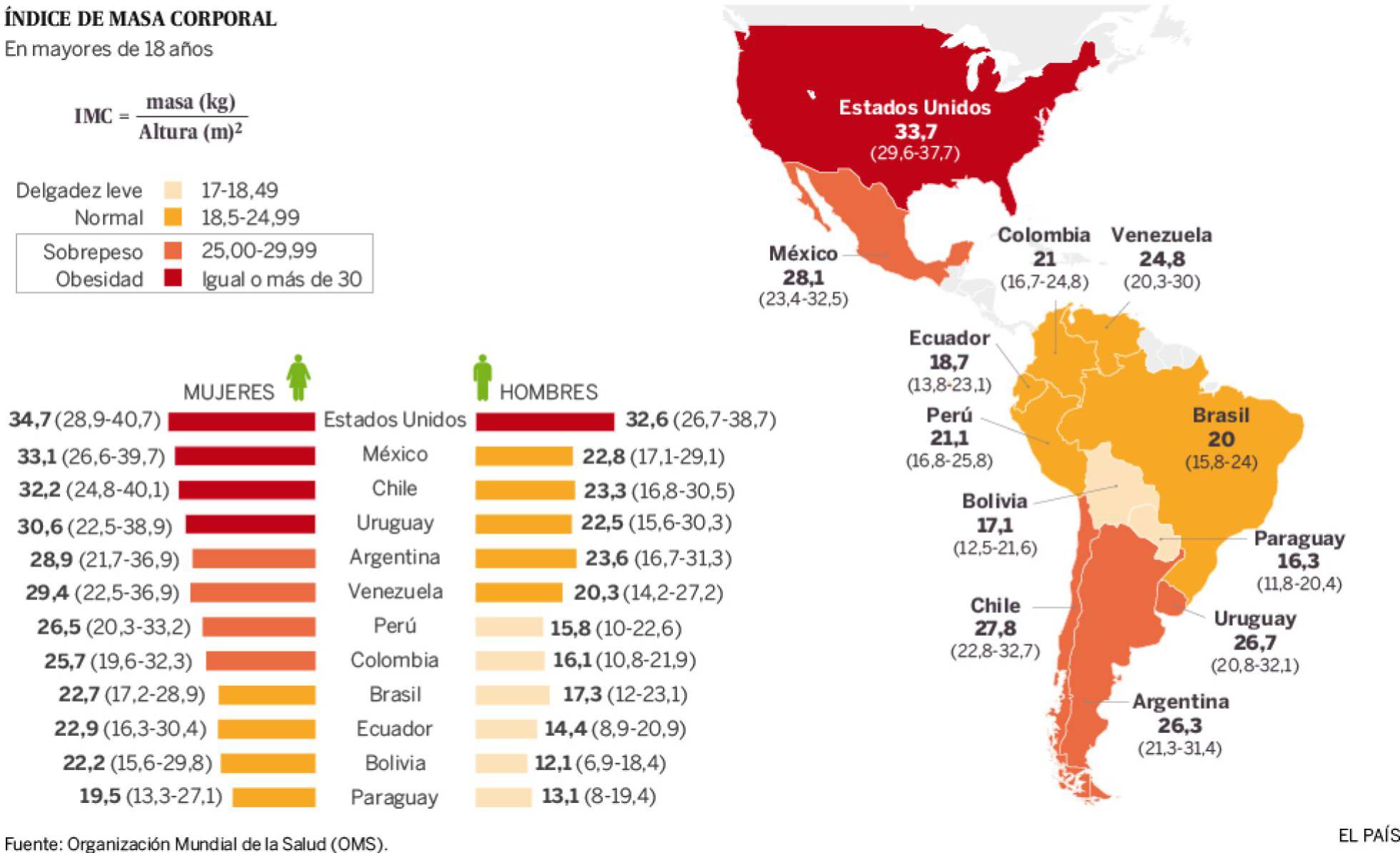

Argentina es junto con Estados Unidos uno de los dos países que más utilizan el glifosato, ya que es donde más creció en los últimos años el cultivo de organismos genéticamente modificados como la soja.

Desde hace seis años, los futuros médicos de Rosario recopilan datos en diferentes poblaciones de la zona sojera argentina y detectaron un aumento considerable de casos de cáncer, hipotiroidismo, obesidad, infertilidad, abortos espontáneos, malformaciones, entre otros, que atribuyen a las fumigaciones con glifosato.

Por eso, el creador de estos campamentos, el médico argentino Damián Verzeñassi, es uno de los invitados a prestar testimonio en La Haya. Para él, la situación se resume así: “Territorios que eran productores de alimentos ahora producen enfermedades”.

En declaraciones antes de viajar a La Haya, Verzeñassi resaltó la importancia del juicio. “Es la primera vez que se lleva a esta empresa ante un tribunal con el objetivo de fundamentar y documentar la importancia de incluir en los códigos de derecho internacional la figura del ‘ecocidio’”.

Para Verzeñassi, la compra de Monsanto por parte de Bayer “es parte de la estrategia de las corporaciones para ‘blindarse’” ante posibles juicios.

“Ya lo vimos con Texaco-Chevron, que ante la inminencia de la derrota en tribunales de Texaco, acusada por el gobierno ecuatoriano de daño y contaminación de los territorios en donde explotaba petróleo en ese país, fue adquirida por Chevron, quien ante el fallo en contra adujo que ellos no eran Texaco y por eso no se hicieron cargo de los pasivos ambientales de ésta”.

Además, Monsanto y Bayer han actuado juntas en varias oportunidades, recuerda Verzeñassi, desde la guerra de Vietnam con el agente naranja. “Actualmente están ligadas al negocio de la enfermedad en el mundo. Mientras una genera el daño en la salud, la otra te vende las ‘drogas’ que ‘tratan’ los problemas que generan los productos de la primera”.

Monsanto, de todas maneras, desmiente enérgicamente que el glifosato sea peligroso para la salud de las personas. En su página web afirma que “no presenta efectos nocivos sobre la fauna, microfauna, ni sobre la salud humana, ni tiene efectos para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta”.

En una carta abierta, la compañía alega que la iniciativa popular que arranca el jueves “es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Además, la empresa sostiene en su web que los transgénicos que ofrece son la solución al hambre en el mundo, ya que se trata de plantas productivas y sencillas de recolectar.

El negocio es lucrativo: en 2015, el grupo obtuvo un beneficio neto de 2 mil 300 millones de dólares (2 mil 50 millones de euros). Queda por verse si algo de lo que se plantee en La Haya en los próximos días hará mella en este desempeño.

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad.

Por primera vez la comunidad civil internacional se organizó a los fines de juzgar, a nivel simbólico, a una de las empresas agroindustriales más grandes del mundo por crímenes contra la humanidad. Una alarmante epidemia de sobrepeso y obesidad esta causando enfermedades graves en las poblaciones indígenas. Los causantes son las grandes refresqueras como Coca Cola-Femsa y Pepsi-Pesico con sus productos chatarra.

Una alarmante epidemia de sobrepeso y obesidad esta causando enfermedades graves en las poblaciones indígenas. Los causantes son las grandes refresqueras como Coca Cola-Femsa y Pepsi-Pesico con sus productos chatarra. Desde el Tec de Monterrey, una de las universidades más caras y prestigiosas del país, un grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición lleva todo el mes de septiembre visitando la comunidad. Los dedos de José Polo, 18 años, también son ásperos y rugosos de descargar camiones y colocar estanterías en el mercado. Nunca se los habían pinchado para sacarle sangre. Los chicos del Tec tampoco habían agujereado antes una piel tan rocosa. Cambio de aguja. Hace falta otra más afilada. José Polo ha dado 150 de azúcar en sangre.

Desde el Tec de Monterrey, una de las universidades más caras y prestigiosas del país, un grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición lleva todo el mes de septiembre visitando la comunidad. Los dedos de José Polo, 18 años, también son ásperos y rugosos de descargar camiones y colocar estanterías en el mercado. Nunca se los habían pinchado para sacarle sangre. Los chicos del Tec tampoco habían agujereado antes una piel tan rocosa. Cambio de aguja. Hace falta otra más afilada. José Polo ha dado 150 de azúcar en sangre. “

“

Está convencido de que merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural del planeta. El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. Durante su estancia en la Isla mantendrá encuentros con los estudiantes de diferentes institutos y el próximo viernes, 7 de octubre, a las 20:00 horas, ofrecerá una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Es defensor de los derechos humanos y de la tierra y el medioambiente y fundador de la organización Otros Mundos con sede en Chiapas. Este destacado activista es asimismo miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), del Movimiento Mexicano de los afectados por las Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Gustavo Castro era compañero y amigo de Berta Cáceres, la líder y defensora de la tierra y el medioambiente de Honduras que fue asesinada en marzo de 2016. Fue testigo directo de su muerte. “Este hecho ha supuesto un antes y un después y me ha marcado la necesidad de revisar la vida”, ha manifestado en una entrevista con La Palma Ahora. Está amenazado de muerte y lleva dos meses en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Está convencido de que merece la pena morir por defender los derechos humanos y el patrimonio natural del planeta. El sociólogo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto se encuentra en La Palma invitado por el grupo local de Amnistía Internacional. Durante su estancia en la Isla mantendrá encuentros con los estudiantes de diferentes institutos y el próximo viernes, 7 de octubre, a las 20:00 horas, ofrecerá una conferencia en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma. Es defensor de los derechos humanos y de la tierra y el medioambiente y fundador de la organización Otros Mundos con sede en Chiapas. Este destacado activista es asimismo miembro de la coordinación nacional de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), del Movimiento Mexicano de los afectados por las Represas (Mapder), de la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Gustavo Castro era compañero y amigo de Berta Cáceres, la líder y defensora de la tierra y el medioambiente de Honduras que fue asesinada en marzo de 2016. Fue testigo directo de su muerte. “Este hecho ha supuesto un antes y un después y me ha marcado la necesidad de revisar la vida”, ha manifestado en una entrevista con La Palma Ahora. Está amenazado de muerte y lleva dos meses en España acogido en el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. GINEBRA (6 de octubre de 2016) – El experto independiente de las Naciones Unidas Michel Forst expresó hoy graves preocupaciones sobre la marcha de la investigación judicial en el caso de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año.

GINEBRA (6 de octubre de 2016) – El experto independiente de las Naciones Unidas Michel Forst expresó hoy graves preocupaciones sobre la marcha de la investigación judicial en el caso de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en marzo de este año.

Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. COPINH

COPINH El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras rechaza enérgicamente el informe de la Misión contratada por el FMO para legitimar sus actuaciones como banco financiador, así como las de la empresa DESA, la misión en su informe busca desestimar las responsabilidades de estas instituciones en la creación de una situación de conflictividad, intimidaciones, agresiones y asesinatos en las comunidades de Río Blanco y en contra del COPINH, así como en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.