Artículo publicado en Diario Co Latino sobre los impactos de la minería en El Salvador – A marzo 2019

El Salvador es un país agua dependiente, en gran porcentaje, de una sola cuenca hidrográfica: el río Lempa. De él se abastece buena parte de la población para el consumo y producción de energía eléctrica. Este río, aunque su mayor recorrido lo hace en territorio salvadoreño, nace en Chiquimula, Guatemala.

Recorre una parte de suelo hondureño y entra por el norte del país. En la cuenca alta, Santa Ana, es alimentado por el lago de Guija, un embalse natural en el que desemboca el río Ostúa, un río tributario al Lempa, afectado directamente por la actividad minera en Cerro Blanco. En conclusión, las actividades de la explotación minera guatemalteca están contaminando el río Lempa.

Cidia Cortes, investigadora de la Universidad Luterana Salvadoreña, sostiene que en total Guatemala ha concedido 344 licencias de exploración y explotación minera, de las cuales siete están cercanas a El Salvador.

Una de estas es la mina Cerro Blanco que, actualmente, pretende explotar más de 20 kilómetros cuadrados de mina de oro y plata. Sin embargo, pareciera que “hasta la naturaleza está en contra de la mina”, expresa Cortes, pues está ubicada sobre una zona geotermal. Las estimaciones de producción de la empresa es que la mina ha de producir 952 mil onzas de oro y 3.14 millones de onzas de plata, durante nueve años de vida útil.

A simple vista parecen las estimaciones de una empresa visionaria, sin embargo la historia va más allá de las proyecciones actuales. Según información del Colectivo Madre Selva, fue en 2004 que la empresa Entre Mares S.A., subsidiaria de la empresa Goldcorp, presentó un Estudio Ambiental Inicial, mismo que fue rechazado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por inconsistencias de información.

Un año después, en conformidad al art. 20 de la Ley de Minería de Guatemala, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que fue rechazado bajo el mismo argumento del anterior, agregando que, según la minera, no habrían impactos ambientales. Al poco tiempo, el entonces presidente Oscar Berger cambió de sección a la directora de la Unidad de Gestión encargada de recibir estos reportes.

En junio de 2007, la minera presentó el mismo estudio y fue aceptado por la nueva directora de la Unidad, la Dra. Eugenia Castro Modonessi. Madre Selva expresó el 23 de julio de ese año su oposición al proyecto, ya que a su criterio no reunía información necesaria para ser aprobado. Sin embargo, el 14 de agosto la empresa recibió el beneplácito gubernamental.

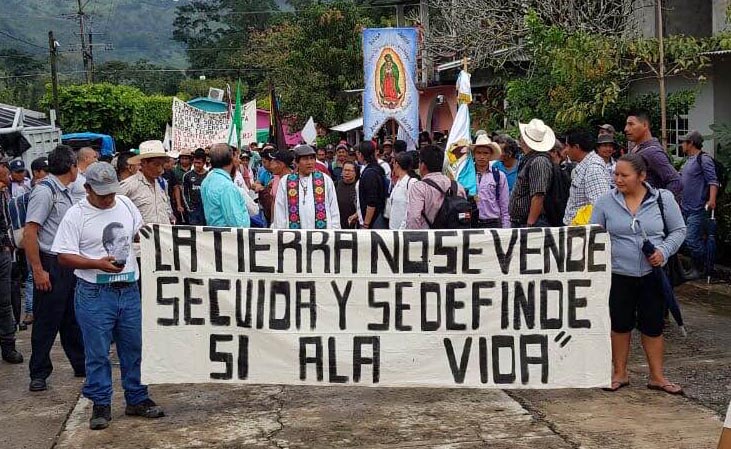

Más adelante el ministerio recibió fragmentado el proyecto Cerro Blanco en temas relativos al funcionamiento: tratamiento de aguas, dormitorios para los empleados, entre otros. Toda esta situación obligó a las organizaciones sociales y comunidades de Asunción Mita, municipio al que pertenece la concesión minera, en el departamento fronterizo de Jutiapa, a organizarse y manifestar resistencia al proyecto que ya se había echado a andar.

Madre Selva en sus investigaciones reconoce que en 2012 el proyecto Cerro Blanco solicitó al Ministerio de Energía y Minas un cierre temporal de dos años, esto a causa de “fallas técnicas e inundaciones en el túnel”. Durante el proceso de preparación de la extracción, la empresa llegó hasta la reserva de agua geotermal que se ubica bajo el cerro.

Este líquido fluye a una temperatura entre 80 y 120 grados celsius. Contiene un alto nivel de arsénico y metales pesados. Para superar esta falla, la empresa adoptó un modelo de enfriamiento y drenaje de la misma. El agua es extraída de los túneles, vertida en pilas de enfriamiento, pasa a una planta de retención de arsénico y luego es vertida en el río Morán, un río de invierno, tributario del río Ostúa.

El arsénico no es el único metal que diversas investigaciones han encontrado en los sedimentos de los ríos Morán y el compartido Ostúa, tanto en la parte de Guatemala como en la de El Salvador. Según la investigación de Cortes, hay presencia también de plomo, cadmio y cromo, metales pesados que son nocivos para la salud humana y la vida de los ecosistemas de la zona.

En mediciones hechas por su equipo de trabajo se puede observar el nivel alarmante de contaminación. Lo ideal, señala, es que no hubiera presencia del metal, sin embargo hasta 5.9 ppm, unidad con que se mide la presencia de metales en sedimentos, son tolerables para el ser humano y la fauna marina. En el caso Morán, en 2014 se registraron 35.57 ppm y en 2018 143.13 ppm; un aumento del 400%. En el caso Ostúa Guatemala, de 16.34ppm se pasó a 125.23 ppm; un aumento de casi el 800%. En el caso Ostúa El Salvador, de 13.86 ppm a 49.82 ppm; un aumento del 360%.

La mina lleva más de 10 años de operar sin haber extracción una sola onza de oro o plata, pero si ha estado drenando cantidades enormes de agua termal con alto contenido de metales pesados tóxicos. Una de las enfermedades señaladas por Madre Selva, que despierta una alerta sanitaria, es el padecimiento a largo plazo de “hidroarsenicismo crónico”.

Este padecimiento se manifiesta a través de irritación intestinal que causa dolor estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. La exposición prolongada al arsénico inorgánico causa patrones de lesiones cancerígenas en la piel. Síntomas que son resentidos desde hace algunos años por los pobladores que residen cerca de la mina, según informa Madre Selva.

La aldea Trapiche Vargas es vecina directa del proyecto minero. Son alrededor de 300 familias las que residen en el lugar. Viviana Palma y Elsa Ramírez convergen en una misma experiencia comunitaria: han sido espectadoras impotentes de la muerte de los ecosistemas que ofrecían sustento a los pobladores. Por un lado, Palma enumera las enfermedades visibles entre las personas del lugar: enfermedades de la piel, intoxicaciones, pérdida de la vista y el oído.

Para agravar la situación, el terreno fue dinamitado agrietando paredes y dejando inhabitables casas de bajareque. El personal de la mina prometió ayudar en la reparación, sin embargo en los casi 20 años de proyecto minero, sólo un trayecto de calle ha sido construido. A pesar de la consciencia que se ha ganado con los años, muchas personas resultan indiferentes a la lucha anti minera, pues esta es la única fuente de ingresos, en una zona donde con dificultad llegan los servicios básicos que un Estado debe propiciar para sus ciudadanos.

Han sido varias las organizaciones e instituciones que han conocido la problemática que trae consigo el proyecto minero. Una de ellas es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), pues cuenta con un informe, desde 2013, donde detalla recomendaciones especificas al Gobierno salvadoreño, mismo que es el responsable de tutelar o realizar las acciones para velar por la protección de los derechos de su población.

Guatemala también ya tiene ese expediente, según expresa Ana Guevara, procuradora adjunta de la PDDH. Fue de esa manera que se buscó un mecanismo, a través del mandato constitucional del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) para establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Este acuerdo se firmó el 12 de noviembre de 2018. El acercamiento inició cuando ambas instituciones de Derechos Humanos, impulsaron “acciones de fortalecimientos de capacidades al personal, en el tema exclusivamente de derechos humanos y empresas. Iba encaminada a establecer mecanismos de cooperación ya sea en el tema de promoción, en el tema de incidencia y también el seguimiento a casos que estuvieran vinculadas a violación de empresas”, dice Guevara.

Una posible violación es la contaminación de un río que no sólo abastece a comunidades de Asunción Mita, sino también la cuenca alta del río Lempa, es decir buena parte de El Salvador se ve afectado. Los mandatos constitucionales de ambos entes garantes de los Derechos Humanos sólo permite, dentro de su territorio, la emisión de condenas morales y si la acción es más grave, ésta debe notificarse a la unidad fiscal correspondiente.

Por tratarse de una problemática binacional, el camino a recorrer está marcado por la diplomacia internacional. En ese sentido, son los Estados los encargados de buscar establecer un tratado, de común acuerdo, sobre las aguas transfronterizas, así lo señala Luis González de la UNES. Agrega que hasta ahora ha existido una falta de voluntad política sobre todo desde el lado guatemalteco.

Hace seis años se iniciaron conversaciones pero quedaron estancadas. Esto debido a que el país vecino alega la figura de la “soberanía de cuenta”, aunque esta ya está desfasada pues hoy se habla de “cuenca compartida”, sostiene González. Hasta hoy, el único plan en marcha es sobre el trifinio, tal como sostienen los ambientalistas, puede servir como base ejemplar para resolver este caso.

Sin embargo, Julio González de Madre Selva, refuerza la idea que el Gobierno de Guatemala hace poco o nada respecto al tema. Recuerda que si se compara el triángulo norte de Centroamérica, Guatemala es el país con más alto índice de percepción de corrupción, un dato respaldado por Datosmacro.com, y en ese sentido dice que “es una situación donde prevalecen los intereses económicos sobre los Derechos Humanos”.

Leocadio Juracán, diputado del Congreso de Guatemala, apoya esta idea pues expresa que “cuando el Estado debe ser garante de los derechos humanos, garante del bienestar de la población… tenemos un Estado que está desprotegiendo a sus ciudadanos”.

Juracán va más allá, pues desde su trabajo en el Congreso ha conocido de cerca el desarrollo de investigaciones sobre el otorgamiento de permisos mineros. En ese sentido, el pasado 7 de diciembre de 2018 fue citado el ministro de Ambiente, al Congreso guatemalteco, para dar explicaciones de los mismos, además de aclarar un proceso que se está llevando a cabo actualmente: la venta de derechos mineros en Cerro Blanco.

El legislador señala que cada vez más cobra fuerza una hipótesis que le resulta preocupante. Pareciera que la verdadera intención, de una mina que en casi 20 años de funcionamiento no ha producido nada, es buscar un vacío legal para demandar al Estado guatemalteco.

Esta hipótesis es apoyada por Julio González, quien agrega que la empresa interesada en la compra de la mina Cerro Blanco, es una “empresa jr.”, es decir que cuenta con un bajo capital, pero pretende comprar una “ganga”,que tiene oposición de la gente y demostrar que no funciona para así entablar una demanda millonaria contra el Estado, basados en los gastos de inversión incurridos.

Juracán sostiene que el Estado no tiene la solvencia económica para enfrentar una indemnización como esta, similar a la demandada por Pacific Rim contra el Estado salvadoreño y que fue favorable para el país. Su preocupación, afirma, es que el Estado no se niegue a pagar, por el alto grado de corrupción e impunidad que se gesta dentro del mismo, señalado en investigaciones de la CICIG.

Las iniciativas son diversas del lado de Guatemala, pero no encuentran suficiente apoyo. El movimiento Winaq, al que pertenece Juracán, impulsa la idea de suspender durante dos años el trabajo minero y que sea el pueblo, en una consulta popular, quien elija si desea o no que se sigan explotando recursos minerales pesados. “No hemos encontrado, lamentablemente, respaldo para promover y avanzar en esta iniciativa”, dice Juracán, pues de los 158 diputados, al menos ⅔ responden a intereses de las grandes transnacionales.

Del lado de El Salvador, el trabajo de la PDDH y organizaciones sociales ha logrado al menos establecer una ruta de trabajo conjunto. Sin embargo, falta mucho por hacer. Cortes sugiere que una de las necesidades que deben tomarse enserio, es que el MARN de El Salvador monitoree los niveles de desechos que se vierten al río y llegan hasta el territorio nacional, es decir un control técnico científico. Además, Rodolfo Calles de Cripdes, señala que el Estado debe diseñar una estrategia más agresiva, para darle seguimiento al tema desde la vía diplomática.

Por el momento Cuevitas, Bendición de Dios, Arenal Pacheco, El Zorrillal, El Javiyal, Bonanza y La Portada son las comunidades más cercanas y afectadas. Estas necesitan, según ambientalistas, investigadores y DDHH, el acompañamiento del Estado, desde la diplomacia y desde el acompañamiento territorial, un desafío para el nuevo Gobierno. Un trabajo articulado para poder mantener una frase que reza la oración a la bandera salvadoreña: “Ríos majestuosos”, donde el papel de espectadores pasivos no llegue a obligar a que sea complementada por “Ríos majestuosos, con arsénico y sin oro”.

Foto: Muerte masiva de peces en Río Lempa, El Salvador (Crédito: El nuevo diario)

Más información:

[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Semillas nativas derrotan adversidad climática en El Salvador

Pronunciamiento del 1er Encuentro Trinacional Salvemos el Rio Lempa