Este 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe «Informe: Treinta años de transgénicos en México» en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.

Autor: Daniel Sandoval Vásquez

Revisión: Ana de Ita

Formación: Eva Sandoval Vásquez

Contacto: ceccam@ceccam.org – 5661 1925 – 5661 5398

Introducción:

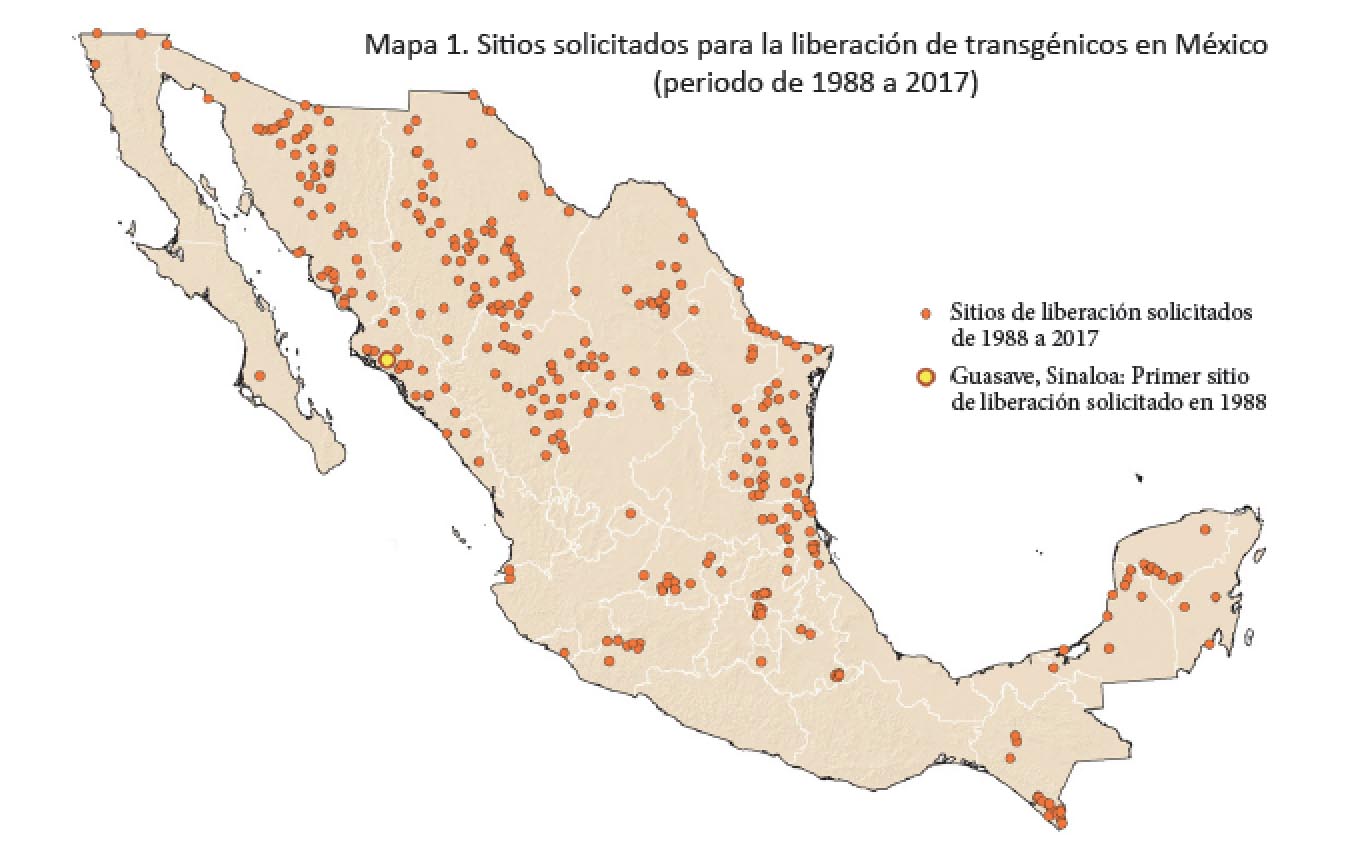

En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.

El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.

Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.

Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:

Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.

En México, la historia de la «liberación» legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.

El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.

Periodo 1988 al año 2004

A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].

En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.

En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]

Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.

[1]. La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.

[2]. Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

[3]. José Antonio, Serratos Hernández, «Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México», en Revista Ciencias 92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.

Más lecturas:

#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

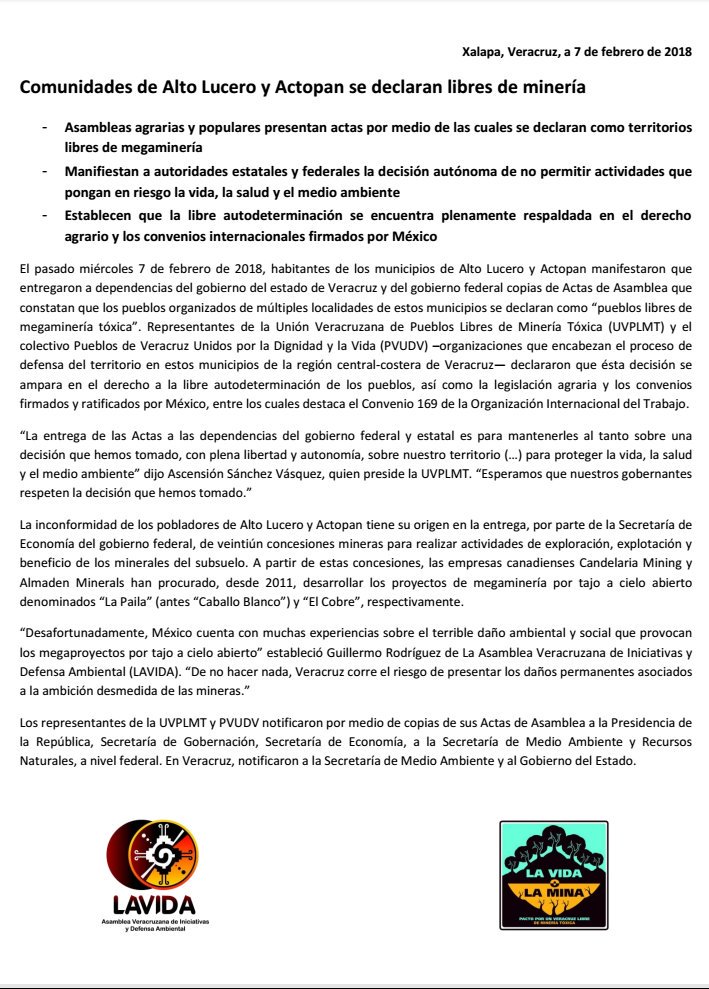

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la «voracidad de las multinacionales» que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la «voracidad de las multinacionales» que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.