Reportaje de Rodrigo Soberanes publicado en Mongabay Latam el 20 Octubre 2017 en la serie «Activistas amenazados»

- Un grupo de campesinos defiende 51 000 hectáreas de la minería.

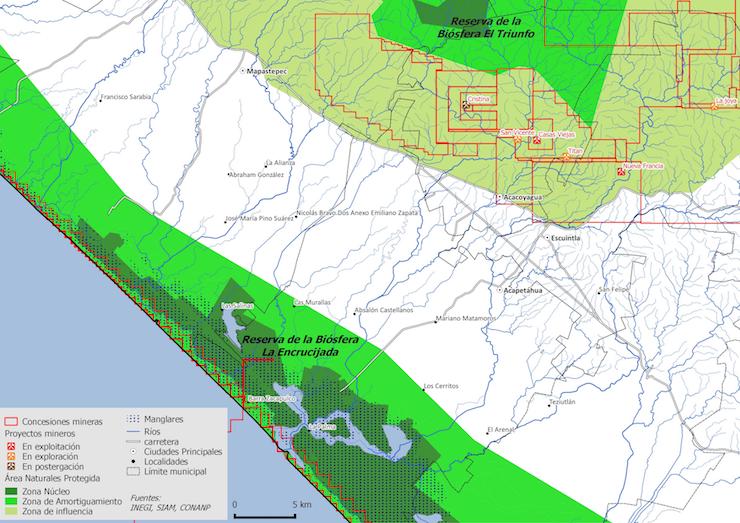

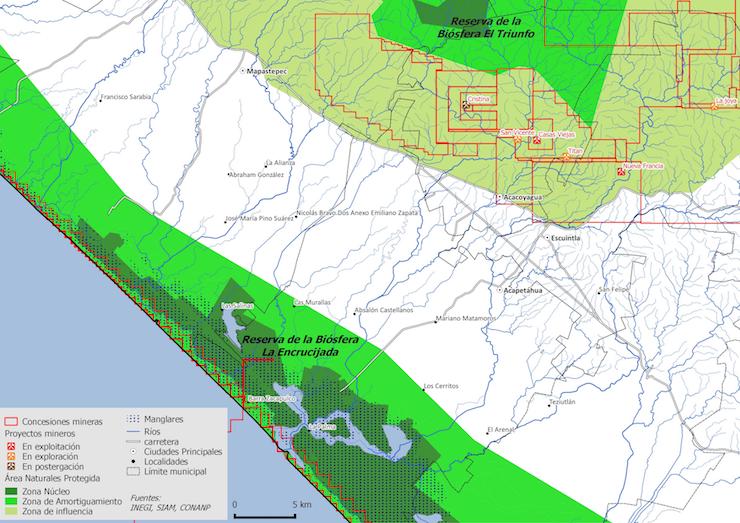

- Las minas están ubicadas en una importante Reserva de la Biósfera del estado de Chiapas.

- Opositores han sido amenazados de muerte y se han registrado enfrentamientos violentos en la región.

Los campesinos que tratan de frenar 21 concesiones mineras, dentro de una zona de reserva en la Sierra Madre de México, llevan varios días y muchas horas hablando sobre cómo fue su última pelea con machetes y piedras contra un grupo de personas contratado —aseguran— por las empresas afectadas por su lucha.

Si los campesinos no olvidan esta pelea y no dejan de hablar de ella, es porque saben que después del último episodio violento, cualquier cosa puede pasar.

Esta disputa ocurre en la costa del estado de Chiapas, al sur de México, en un municipio llamado Acacoyagua. Allí, al pie de la Sierra Madre de Chiapas —considerada como la última frontera minera del sur de México— viven más de 17 000 habitantes rodeados de las reservas de la biósfera La Encrucijada y El Triunfo, en una región conocida como El Soconusco.

Opositores a la minería en el puente donde impiden el paso a los camiones mineros. Foto: Rodrigo Soberanés.

En el caso puntual de su último enfrentamiento, señalan directamente a la minera El Puntal SA de CV, desarrolladora de la mina Casas Viejas, pero también han tenido dificultades con otras más, como el Grupo Minero Male, Honour Up Trading, GTM Mineral o personas que han identificado como las beneficiarias de las concesiones.

En esa región de reserva existen 51 000 hectáreas que podrían ser afectadas por proyectos, ya aprobados por el gobierno de México, que promoverían la apertura de 21 minas para la extracción de titanio. De esas 21 concesiones, tres ya han sido activadas y son el motivo de un intenso enfrentamiento entre opositores a la minería y las empresas que extraen el mineral.

Hoy, en los puntos estratégicos donde se instalará la logística minera, se han ido montando campamentos de lugareños —campesinos en su mayoría— opositores a ese plan de desarrollo económico empresarial para la región.

El Triunfo abarca desde zonas altas hasta parajes costeros. Es una región de más de 119 000 hectáreas que fue decretada como Reserva de la Biósfera para proteger, según el gobierno, el bosque de niebla que es el más diverso del Norte y Centroamérica, y «el ciclo hidrológico de las cuencas y la selva tropical húmeda del Soconusco».

La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Violeta Galicia, especialista en análisis de la minería en Chiapas, identificó anomalías graves sobre la actividad minera en general dentro de El Triunfo: dijo que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) «se encuentra en una situación difícil», porque las concesiones mineras han sido aprobadas por la Secretaría de Economía del gobierno mexicano y, hasta el momento, «no existe una postura clara» de parte de esa institución —la CONANP— que se encarga de cuidar las áreas protegidas del país.

En su investigación «Cartografías del deseo en Chiapas: entre la conservación y el extractivismo», Violeta Galicia narra que trabajadores de la Conanp reciben «presión» de funcionarios de las altas esferas de esa institución, que están «posiblemente coludidos con los intereses mineros».

Y publica incluso, en el estudio, el testimonio de un trabajador de la CONANP que solicitó que su identidad se mantenga en reserva: «a nosotros como dependencia nos llega información de un proyecto y realizamos las observaciones. Decimos que no y mandamos la opinión a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces ellos nos regresan el oficio y nos dicen: ‘no te estamos preguntando tu opinión, te estamos avisando que se va a hacer el proyecto'».

Mongabay Latam pidió la versión de la CONANP y hasta el momento la dependencia solo ha contestado que su respuesta está en trámite.

En opinión del delegado de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) en Chiapas, Amado Ríos, el permiso de exploración y explotación concedidos a El Puntal se dio para extraer en bruto la materia prima y llevarla a otro lado para obtener el titanio, con lo cual, la dependencia da por hecho que la mina Casas Viejas no contamina.

Galicia identificó que la minería en El Triunfo afectará la captación de agua y el drenaje hídrico natural, con lo cual cambiaría el flujo de las filtraciones «alterando la calidad del agua debido a una contaminación por sedimentos y residuos de la actividad minera».

Reserva de la Biósfera El Triunfo. Foto: Marco Girón/ Ecosur.

Cuando los campesinos notaron la contaminación en sus ríos y detectaron varios tipos de enfermedades entre sus comunidades, crearon el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) para sacar la minería de El Triunfo y se integraron a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), una organización que trabaja en todo México y que ha seguido de cerca las amenazas que rondan a ese movimiento de resistencia.

Cuando el pueblo se enfermó

Los pobladores inconformes tienen claro cuáles son los problemas de contaminación y salud que los afectan, pero muy poca información sobre las empresas responsables. La organización Impunidad Cero —que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— documentó que no existe en el país un reglamento o norma con los criterios para otorgar las concesiones, y la SEMARNAT y la Secretaría de Economía no publican detalles de los proyectos.

El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló en 2016 que «los expedientes de cada concesión solo pueden ser consultados por quien acredite interés jurídico o a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública». Por lo tanto, los pobladores tienen muy pocos nombres de las empresas que explotan recursos naturales en El Triunfo.

El Grupo Minero Male tiene una página web donde describe su misión en El Triunfo. «Queremos utilizar de manera sustentable el mineral que ahí existe. No haremos pozos, no dinamitaremos, no haremos túneles, no utilizaremos agua de enfriamiento, no haremos grandes movimientos de tierra», señala la empresa.

También habla de los beneficios que entregarían a la región: «Generar empleos, programas de interés social, ofrecer a las nuevas generaciones otras oportunidades de trabajo, evitar la migración de la gente, evitando así peligros y pérdidas para las familias chiapanecas, impulsar el desarrollo económico y cultural de toda la región», son las promesas que anuncia el Grupo Minero Male en su website.

Y son esos compromisos los que hace alrededor de 12 años transmitieron a los habitantes de Acacoyagua y que sirvieron para convencerlos, según recuerda Luís. «Nos dijeron cosas maravillosas, muy hermosas. Todos los ejidatarios quedamos impresionados de todo lo que nos iban a dar a cambio de que les diéramos el permiso de el paso», contó el profesor.

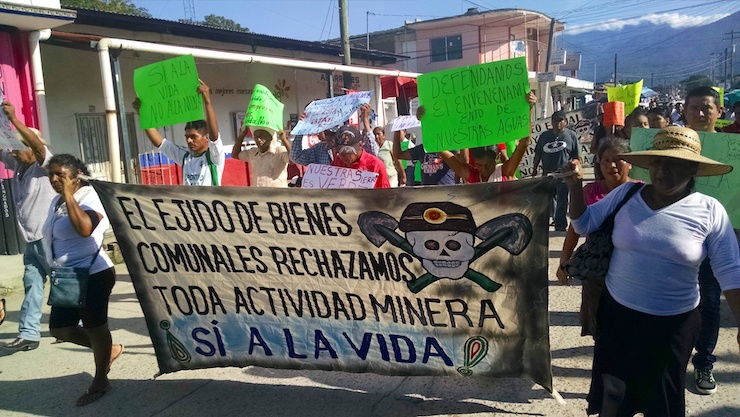

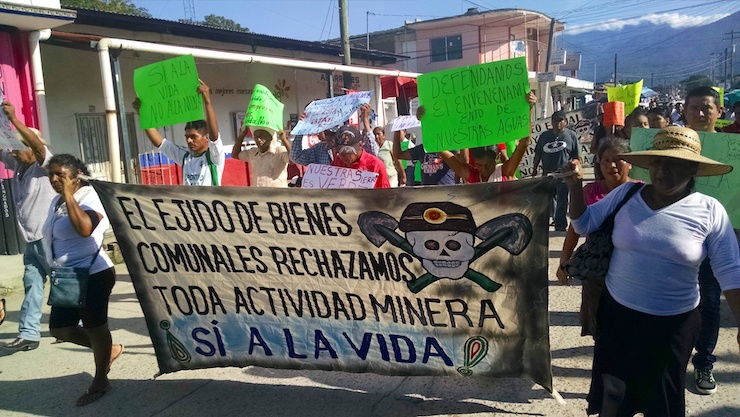

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Pero hoy, los lugareños que en un principio estuvieron de acuerdo, se oponen francamente al desarrollo de proyectos mineros en las inmediaciones de sus comunidades, argumentando que tanto su salud como el medio ambiente se han visto gravemente afectados.

En Acacoyagua abundan las versiones sobre mortandad de peces, proliferación de enfermedades en la piel y aumento en la incidencia de cáncer en la región.

En la casa de Luís, quizá la voz con más peso dentro del grupo por su capacidad de organización y decisión dentro del movimiento, se habla de un hecho que marcó los acontecimientos recientes. Se trata de la historia de un joven sordomudo llamado Filigonio León que cada día iba al río Cacaluta a nadar por las mañanas. El chico sufrió una enfermedad en los ojos que lo llevó hasta la ceguera.

En Ciudad de Guatemala, cuenta Luís, un oculista les dijo que la causa de la tragedia fue la exposición al agua contaminada y aunque no tienen pruebas científicas para probarlo, la comunidad culpó a la minería de eso y más.

«Desde ahí comenzó la inquietud y unos compañeros de Escuintla (municipio aledaño) se presentaron en la casa ejidal y coincidió con la llegada del representante minero del Puntal, hace dos años. Ellos dieron a conocer la situación y cuando les tocó participar, la gente dijo ‘no queremos nada de minería'», contó el profesor en entrevista con Mongabay Latam.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los expertos de la organización defensora de derechos humanos, Otros Mundos, detectaron enfermedades de la piel causadas por el agua potable, encontraron que el agua de los pozos tiene capas de grasa, que el contacto con el agua de los ríos causa comezón, resequedad, agrietamiento, ronchas y manchas en la piel. También enrojecimiento, ardor y conjuntivitis en los ojos.

«Se ha observado un aumento de cáncer en el colon, el estómago, el hígado y los riñones. Datos del médico local, Juan Velázquez, afirman que la tasa de muerte por cáncer en el ejido Cacaos —en las inmediaciones de El Triunfo— subió del 7 % al 22 % entre el 2005 y el 2015», informó Otros Mundos. Son datos que coinciden con la llegada de las mineras a El Triunfo.

De acuerdo con Impunidad Cero —organización que realiza investigaciones independientes sobre faltas o delitos que no son sancionados en México— no hay aún investigaciones científicas que comprueben los problemas de contaminación y salud en la región. Por eso la investigadora Sandra Moreno Andrade, de la Universidad de Ciencias y Artes (en Chiapas), está buscando financiamientos para saldar este pendiente con la población afectada.

Mientras tanto, la población que se opone a las operaciones mineras en la reserva de biósfera ha elaborado una lista de exigencias que ayudaría a reducir la tensión: solicitan que se realice un estudio toxicológico para averiguar el vínculo entre la actividad minera y el aumento de los casos de cáncer; que se elaboren estudios geológicos para identificar los posibles niveles de radiación en las fallas de extracción de ilmenita; y que se desarrollen estudios de calidad del agua para reconocer los niveles de contaminación de los ríos Cacaluta, Cintalapa y Doña María.

Bajo esas exigencias es que nació la oposición que comenzó hace dos años con marchas, mesas de trabajo entre la población y las autoridades, y visitas constantes al municipio. Fue así como lograron que las autoridades de Acacoyagua aceptaran firmar un documento en agosto de 2017 que declara a ese municipio libre de minería durante el actual periodo de la municipalidad, que termina en 2018.

Una copia de ese documento está cubierta con un plástico y cuelga de uno de los parantes de la carpa del campamento permanente ubicado en el ejido Jalapa. Solo eso. En la práctica no tiene otra utilidad porque la minería sigue.

Las amenazas

Las protestas comenzaron hace dos años y desde entonces han ido aumentando las tensiones en la zona. Acosos, rumores sobre «levantones» (secuestros) inminentes, órdenes de aprehensión por denuncias inexistentes, amenazas verbales de muerte y enfrentamientos han sido constatados por las tres organizaciones que trabajan con los opositores a la minería (Otros Mundos, REMA y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa).

El sábado 16 de septiembre se realizó una manifestación contra la minería. Participaron mujeres, hombres, un buen número de niños de cinco comunidades rurales y todos los barrios de Acacoyagua, que caminaron a pesar del calor y la humedad abrazantes de esa mañana.

La marcha ciudadana fue un suceso que suplió al tradicional desfile del Día de la Independencia en México, porque las autoridades municipales decidieron suspender el acto conmemorativo.

La manifestación contra la minería suplió al desfile de la Independencia en Acacoyagua. Foto: Rodrigo Soberanés.

Luís, profesor del pueblo y opositor a la minería, aseguró que la población de Acacoyagua está dividida a tal nivel, que hay una tensión sumamente fuerte que podría derivar en violencia y por eso —dijo— el municipio prefirió cancelar el evento cívico.

Después de la marcha, los niños volvieron a sus casas y algunos adultos se enfilaron hacia el campamento donde está la resistencia de los ciudadanos, al pie de la Sierra Madre, en el inicio de la Reserva de la biosfera El Triunfo.

El punto elegido para montar el campamento es estratégico, está en el cruce de dos caminos que son la vía de acceso para los empleados del Grupo Minero Male, quienes utilizan esa ruta para subir a realizar sus faenas de extracción de minerales. Lo que hacen, básicamente, es bloquear el ingreso a la mina Casas Viejas, situada dentro de la zona de reserva de la biósfera.

El campamento tiene lo básico: sillas, un fogón para cocinar y una lona que los protege de la lluvia. Así han permanecido desde hace dos años y, actualmente, la historia de este campamento está en su punto álgido. Saben que los recientes acontecimientos de violencia ocurridos en ese lugar entre ellos y pobladores de municipios aledaños, que según los campesinos actúan bajo consigna de los grupos mineros, pueden repetirse.

«Aquí hemos estado a punto de derramar sangre. No les permitimos el acceso, aquí vamos a estar hasta que veamos que ellos retiran toda su maquinaria y nos dejen vivir en paz como antes», dijo el profesor Joselino, habitante de la ranchería Jalapa, donde está instalado el campamento.

Para defender sus comunidades y la Reserva de Biosfera El Triunfo, los miembros de la resistencia se organizan por turnos para no abandonar el lugar y conseguir vigilar la mina toda la semana, las 24 horas del día. La idea es impedir el paso de vehículos que sean propiedad del Grupo Minero Male.

Pese al recelo que tienen contra los periodistas por el trato informativo que han recibido de la prensa local, permitieron el acceso de Mongabay Latam a su campamento.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Al ingresar lo primero que pudimos ver es que duermen sobre la misma tierra pero que no pasan frío en las noches porque es una zona de intenso calor y humedad, aunque sí quedan expuestos a las picaduras de mosquitos. Reciben apoyo de otras organizaciones para comprar alimentos y comen tres veces al día.

«Nos organizamos por grupos, nos vamos turnando. Aquí dormimos, aquí es la cama donde dormimos», contó mientras señalaba el suelo Gabriela Ordóñez Espinoza, habitante de la ranchería El Castaño, de Acacoyagua.

De acuerdo con la organización Otros Mundos, ya hay cuatro proyectos en Acacoyagua en fase de exploración y explotación de ilmenita, la piedra de la cual se extrae el titanio.

Los expertos de Otros Mundos han estudiado el caso durante dos años y han levantado varias observaciones sobre la forma de trabajo de los grupos empresariales que están en la región del Soconusco impulsando la minería. De acuerdo con esa organización, la mayor parte de las concesiones están a nombre de «prestanombres de empresas extranjeras», entre ellas GTM Mineral, de China; y Honour Up Trading, de Estados Unidos, las cuales ya han hecho obras en la región.

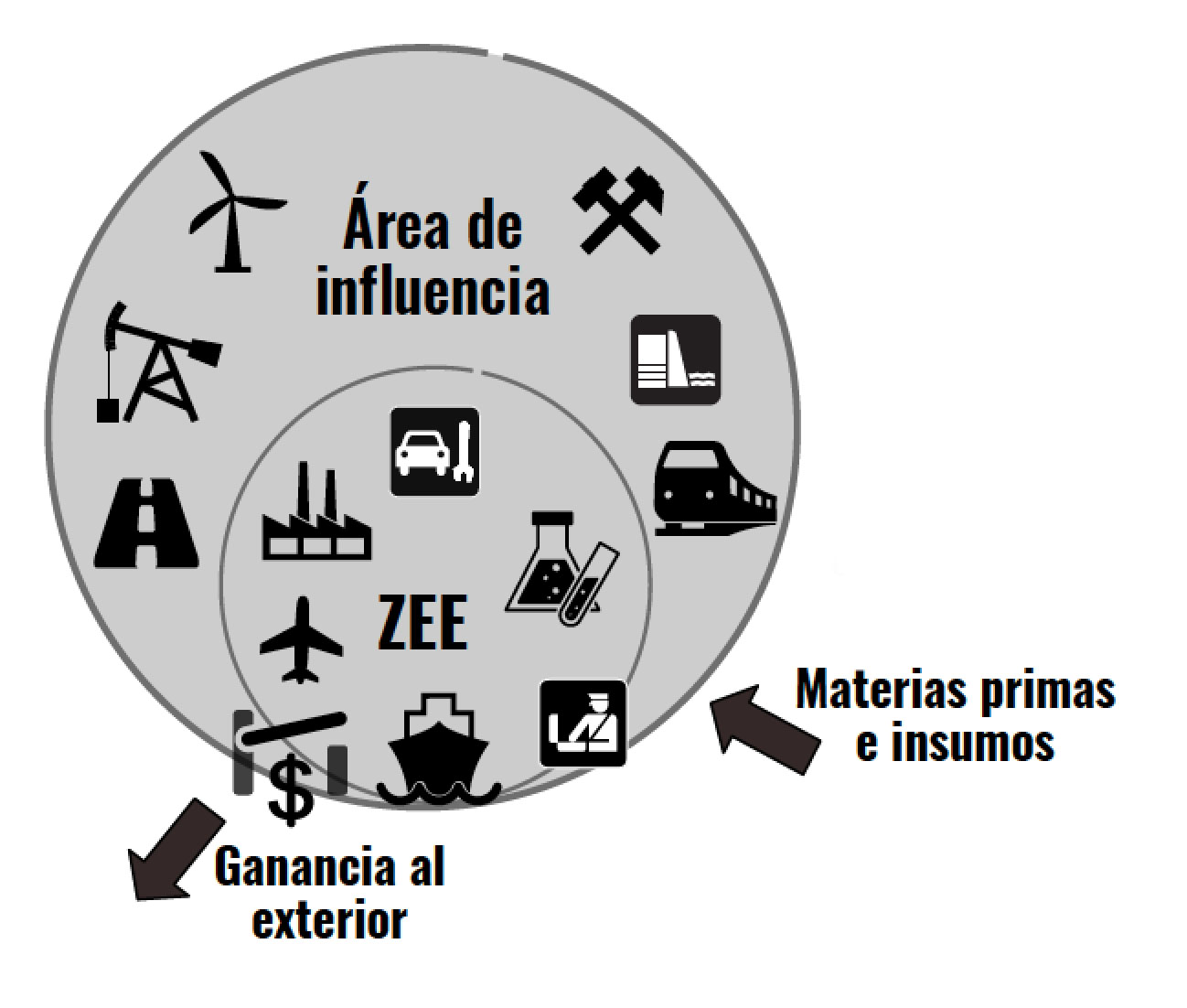

Tanto Otros Mundos como los pobladores que se oponen a la minería, no se cansan de repetir que tanto la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera de El Triunfo, así como la zona de amortiguamiento y la zona de influencia se verían afectadas con los proyectos mineros.

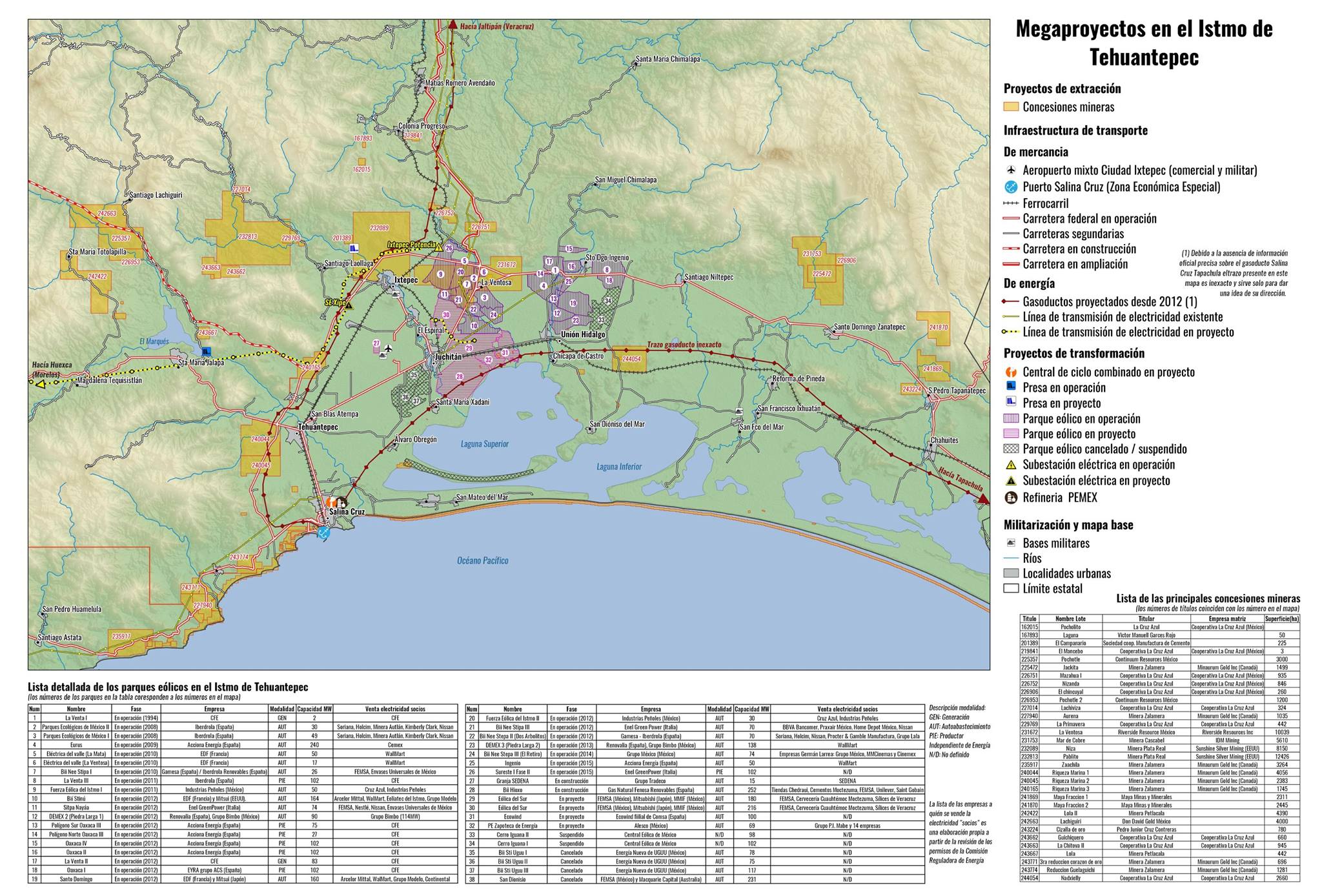

Gráfico realizado por Colectivo Geocomunes y Otros Mundos A.C. (ver el mapa en alta calidad)

>> LEER EL REPORTAJE COMPLETO <<

{YOUTUBE}csoQarSWQCQ{/YOUTUBE}

Más lectura:

«Yo pensaba qué bello es mi pueblo, qué rico es. No sabíamos que era la muerte»

Defensores y defensoras de la costa de Chiapas exigen el cese de la minería ante el Gobernador

La REMA se solidariza con los opositores a la minería en la costa de Chiapas

Opositores a la minería en la costa de Chiapas sufrieron dos agresiones en una semana

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés.

Opositores a la minería marchan en Acacoyagua lanzando consignas. Foto: Rodrigo Soberanés. Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

Los pobladores de Acacoyagua reclaman por el «envenenamiento de sus aguas». Foto: Rodrigo Soberanés.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

El campamento del Frente Popular para la Defensa del Soconusco, en la comunidad de Jalapa. Foto: Rodrigo Soberanés.

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera (CRAADT), así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cajamarca/Perú, de del ejido Benito Juárez/Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias que tenemos diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque «legalizan» el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunalidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos.

Los Pueblos integrados en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias de las regiones Montaña-Costa Chica del Estado de Guerrero, en Defensa del Territorio contra la Minería y la Reserva de la Biosfera (CRAADT), así como los representantes de los pueblos de Acacoyagua y del ejido Israelita/Chiapas, de Guadalcazar/San Luís Potosí, de Salaverna/Zacatecas, de Cajamarca/Perú, de del ejido Benito Juárez/Chihuahua, de la CDMX y los delegados de organizaciones sociales, nos reunimos durante dos días en el municipio de Malinaltepec, en el marco del Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero, para compartir enseñanzas y experiencias desde la resistencias que tenemos diversos pueblos organizados, con el propósito de enfrentar una de las políticas globales extractivistas más despiadadas que nos aquejan, basadas en el despojo del territorio, porque «legalizan» el saqueo y la destrucción de los bienes naturales, atentan directamente contra la integralidad de la vida, transforman nuestra convivencia basada en la comunalidad, además de amenazar y desmantelar nuestros procesos identitarios y culturales, todos elementos totalmente contrarios y contradictorios con la falsa premisa de progreso y desarrollo que dicen tener este tipo de proyectos.

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la Área de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).

ZEE: concentra los clústers o parques industriales que pueden ser dedicados a diferentes sectores (agroindustria, automotriz, textil, etc). Recibe las materias primas desde la Área de influencia y exporta los productos transformados por el medio de una infraestuctura de transporte masiva (ej: puerto).