Compartimos el boletín 272 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A octubre del 2024

NUESTRO PUNTO DE VISTA

24 Octubre 2024COP 16 del Convenio para la Diversidad Biológica: Soluciones para las empresas, pérdidas para la biodiversidad y las comunidades Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.→

COMPENSACIONES Y MONOCULTIVOS: AMENAZAS CRECIENTES SOBRE LOS TERRITORIOS

24 Octubre 2024PODCAST – Indonesia: Mujeres Dayak defienden el bosque de Tambun BungaiEste artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.→

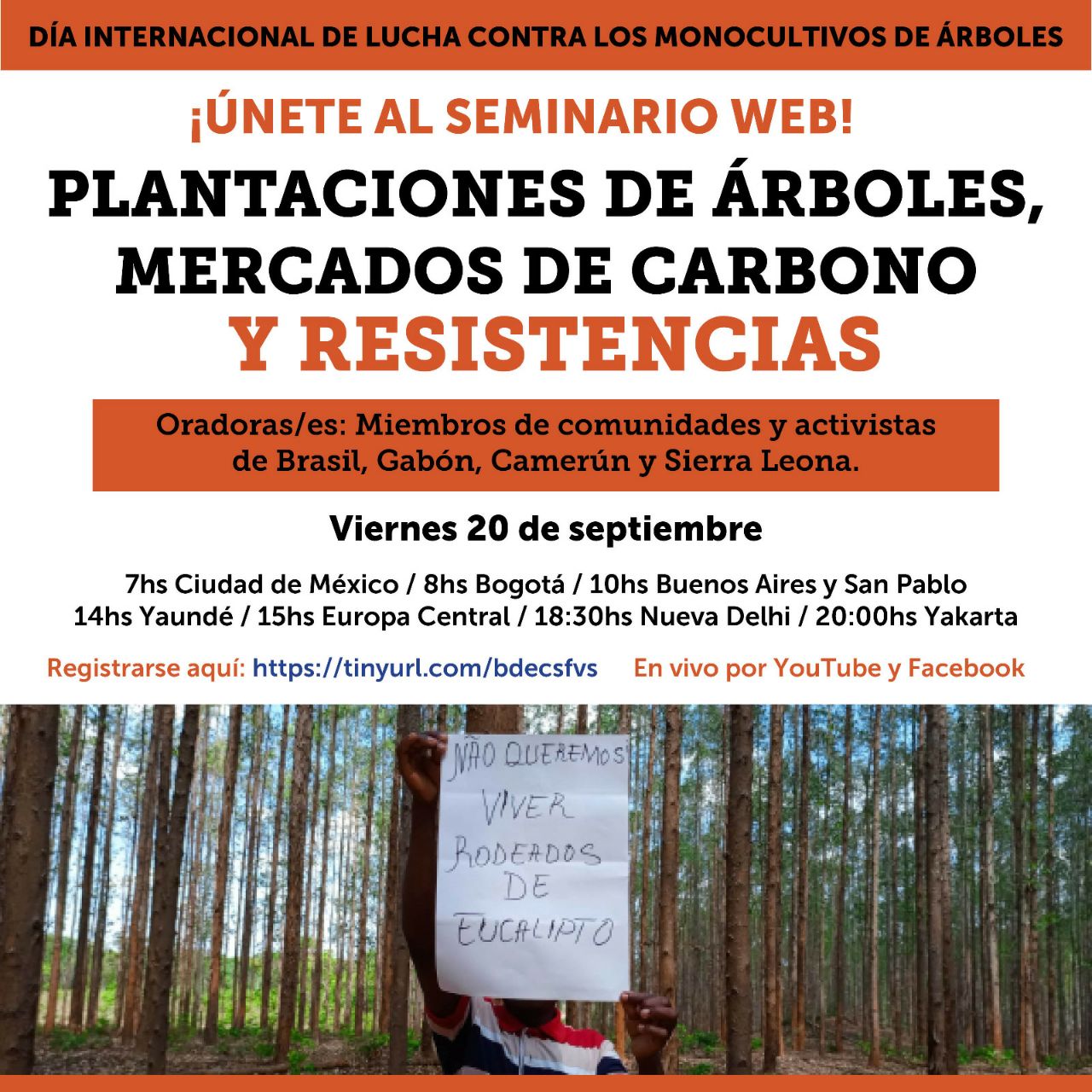

Imagen 24 Octubre 2024Gabón: Controversia acerca del proyecto de monocultivo de eucalipto en los Plateaux BatekeLa empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.

24 Octubre 2024La República del Congo bajo el impacto de la expansión de las plantaciones de árboles para el mercado del carbono: un negocio opaco y greenwashingEn Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo. →

24 Octubre 2024La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.→

24 Octubre 2024Portucel/Navigator y el eucalipto en Mozambique: “Lo que esta empresa deja a la población es cero por ciento”Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.→

DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM

- Imagen 24 Octubre 2024Para releer: Destruyo aquí y destruyo allá: las compensaciones por pérdida de biodiversidad como explotación dobleUno de los temas centrales en discusión en Cali, Colombia, en la cumbre sobre Diversidad Biológica (CBD – COP 16) son los llamados “mecanismos de compensación por pérdida de biodiverisdad”, una estrategia para permitir a las empresas y sus aliados seguir aumentando sus ganancias y con ellas, la destrucción de los territorios.→