Compartimos el informe «El IBEX 35 en guerra contra la vida – Transnacionales españolas y conflictos socioecológicos en América Latina: Un análisis ecofeminista», publicado por la Confederación de ONGs ecologistas española «Ecologistas en Acción» en enero 2018.

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Introducción:

Conflictos por la acción de las transnacionales españolas en el exterior: la otra cara de la “Marca España”

En los últimos 20 años las empresas con sede en el Estado español han llevado a cabo un intenso proceso de internacionalización que ha hecho que en la actualidad el 62.4% de la facturación de las compañías del IBEX 35 [1] se genere en el exterior. En algunos casos, el porcentaje incluso llega a ser cercano al 100%. [2]

En los últimos 20 años las empresas con sede en el Estado español han llevado a cabo un intenso proceso de internacionalización que ha hecho que en la actualidad el 62.4% de la facturación de las compañías del IBEX 35 [1] se genere en el exterior. En algunos casos, el porcentaje incluso llega a ser cercano al 100%. [2]

Desde que comenzó el proceso de internacionalización en los años 90, las empresas españolas pusieron sus miras en América latina en un periodo caracterizado por la adopción de políticas económicas neoliberales en el marco del proceso de globalización. Así, mientras

en España se fomentaban fusiones, reestructuraciones y privatizaciones de compañías que aumentaron de tamaño y de capital, en América latina se imponían reformas estructurales basadas en la privatización, la liberalización de los mercados y la apertura a la inversión extranjera directa. Esto hizo posible que las empresas españolas accedieran al control de los sectores estratégicos de los países latinoamericanos – bancario, eléctrico, de telecomunicaciones, hidrocarburos, construcción, etc.-, y que de esta región obtuvieran entre un tercio y la mitad de sus ganancias anuales. [3]

En los últimos años se ha producido un direccionamiento de las inversiones hacia Europa y han comenzado a expandirse, todavía en menor medida, en África, Asia y Oceanía. [4] Pese a todo, América latina continúa siendo un objetivo geoestratégico para los intereses de las transnacionales españolas. A día de hoy España es uno de los primeros inversionistas en la región.

Los beneficios económicos obtenidos por las grandes corporaciones se sostienen sobre lageneración de importantes impactos sociales y ecológicos, y sobre la vulneración de derechos humanos. En la primera parte de este informe se describen tres conflictos provocados por la actua ción de empresas españolas:

- La extracción de gas del proyecto Camisea en la Amazonía peruana por parte de Repsol.

- La construcción del complejo hidroeléctrico Renace por parte del Grupo ACS en Guatemala.

- El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec en México que involucra a varias empresas, entre ellas, a Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia.

La selección de estos casos ofrece un panorama de varios conflictos socioeconómicos que han sido provocados por distintas empresas españolas, que están relacionados con megaproyectos de diversa tipología, y ubicados en diferentes países. Somos conscientes de la necesidad de ampliar la mirada y el análisis a otras regiones que reciben menos atención como África, Asia y Oceanía, que mantenemos como una tarea pendiente ante la dificultad para acceder a información suficiente y contrastada. Con todo, lo importante es comprender que los ejemplo que aquí se exponen no constituyen casos aislados. Al contrario, analizar conflictos con esta diversidad deja entrever la existencia de patrones comunes y sistémicos en la actuación de las transnacionales.

Si bien el análisis de los casos seleccionados está orientado a mostrar el accionar de las empresas españolas en los territorios donde operan, no queremos dejar de mencionar la connivencia político-económica existente entre las transnacionales y la clase política en el Estado español. Solo poniendo como referencia las compañías incluidas en este informe podemos encontrar una ingente cantidad de casos de puertas giratorias entre el poder corporativo y político. Por citar un ejemplo, Gas Natural Fenosa tiene en su historial más de 30 casos de puertas giratorias, entre los que destacan dos expresidentes de gobierno -Leopoldo Calvo Sotelo Felipe González-, cinco exministros y decenas de exdiputado y secretarios de Estado.

No es el único caso: en los últimos 40 años el 40% de los ministros españoles han pasado a convertirse en altos cargos de grandes corporaciones. Repsol, una de las empresas españolas con mayor número de puertas giratorias de políticos del PP, PSOE y PNV, tiene como consejeros al exministro de Industria y Energía del PSOE, Luís Carlos Croissier, al ex vicelehendakari (vicepresidente de la comunidad autónoma del País Vasco) Mario Fernández, y al expresidente del PNV y exconsejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno

Vasco, Josu Jon Imaz, entre otros. Por Iberdrola han pasado el exministro del PP Ángel Acebes, además de un expresidente de Congreso, un secretario de Estado, y varios diputados y consejeros autonómicos del PSOE y del PP. [5]

Quienes no hacen uso de las puertas giratorias para sellar su vínculo con el poder político lo hacen a través de influencias indebidas, como el Grupo ACS, una de las empresas que se ha visto involucrada en varios escándalos de corrupción. La constructora que preside Florentino Pérez ha sido vinculada al Caso Púnica, a los papeles de Bárcenas y al Caso Lezo, que sugieren que la compañía se había beneficiado de la adjudicación de contratos a cambio del pago de comisiones ilegales al PP.

Esta es la otra cara de la Marca España, esa que el Estado ensalza cuando asegura que es la «creatividad, capacidad organizativa, esfuerzo y dedicación lo que ha permitido a las empresas españolas ocupar las posiciones de liderazgo». [2] En este informe mostramos

otra versión.

¿Por qué una mirada ecofeminista?

Ningún conflicto socioecologico es neutral al género, como tampoco lo es a la clase, el origen étnico o la cultura. Si las interacciones entre la sociedad y la naturaleza están atravesadas por relaciones de poder, es preciso tener en cuenta que es en la intersección de dichas variables de jerarquización social -género, clase, etnia, etc.- donde se estructura el conflicto. El acceso y el control sobre los recursos naturales, los impactos derivados de la degradación ecológica y las respuestas que desarrollan los sujetos sociales para enfrentarse a ellos son distintas en función de la posición que ocupan en esa estructura de poder.[6] Por eso, una mirada ecofeminista permitirá, en primer lugar, superar el sesgo androcéntrico que han caracterizado tradicionalmente a las lecturas sobre los conflictos socioecológicos.

Pero incorporar un análisis ecofeminista no solo es importante para comprender los impactos diferenciados que generan los megaproyectos de las transnacionales en las vidas de las mujeres campesinas e indígenas -aspecto que se describe en el primer bloque de este informe-, sino sobre todo para evidenciar el sistema sobre el que se asientan y que simultáneamente contribuyen a profundizar. Porque lo que está en juego es la imposición de un determinado modelo de desarrollo colonial y -enfatizamos- patriarcal dirigido a satisfacer los intereses de la clase capitalista global.

Por eso, en el segundo bloque de este informe nos centraremos en analizar cómo la penetración de las grandes corporaciones en los territorios y en las vidas de las comunidades conlleva una reactualización del patriarcado. La masculinización de las tomas de decisión, la profundización de estereotipos sexistas, la conformación de estructuras laborales patriarcales, la responsabilidad feminizada de sostener la vida ante la ruptura de los ciclos de reproducción, o la intensificación del control social de los cuerpos de las mujeres son, como argumentaremos, condiciones necesarias para que las transnacionales implementen sus megaproyectos.

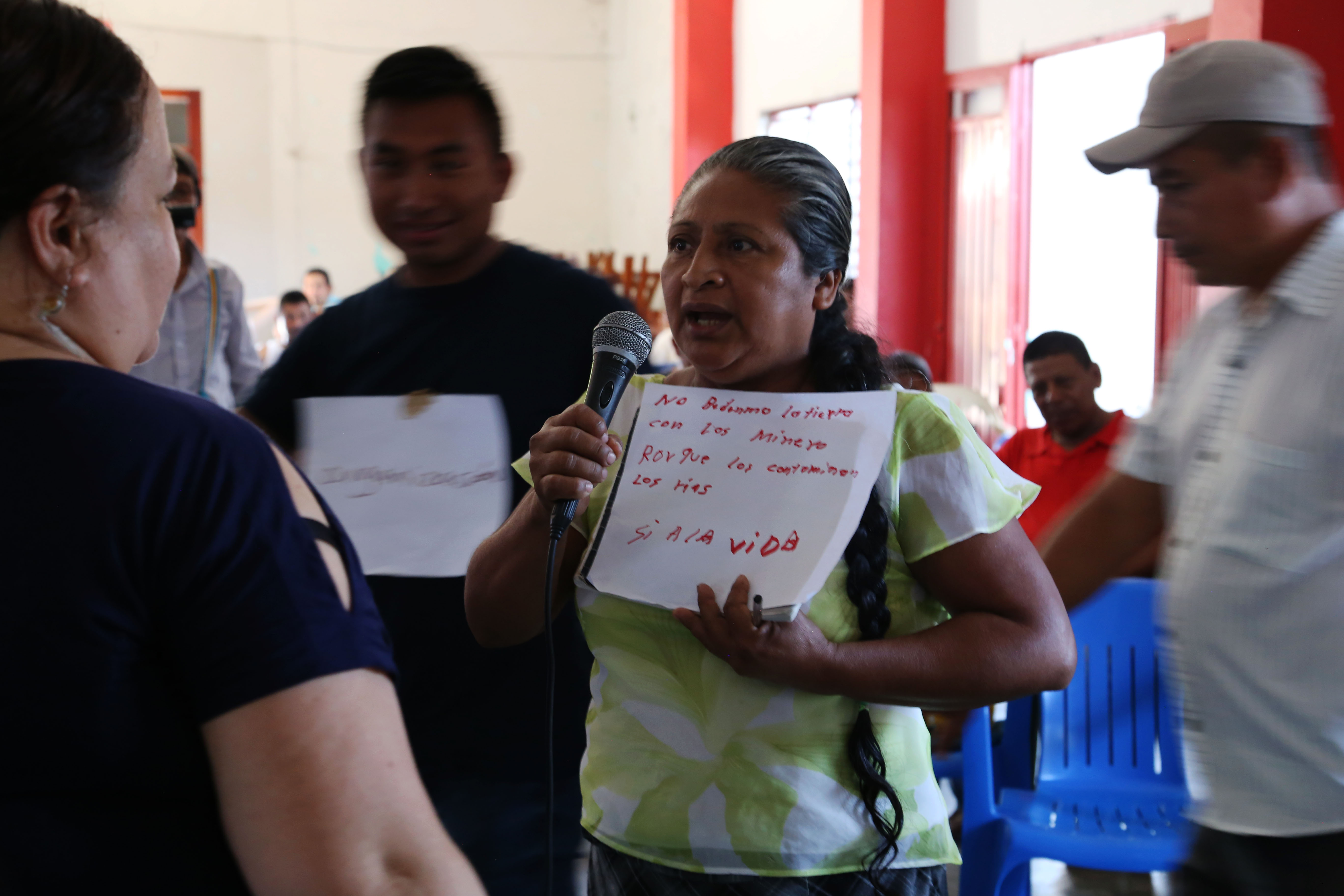

Ante este escenario no es de extrañar que las mujeres estén asumiendo, cada vez más, un rol protagónico en la defensa del territorio y la naturaleza frente a los intereses corporativos. Tampoco es difícil imaginar por qué la violencia contra las defensoras no deja de crecer: entre 2012 y 2014, las agresiones hacia las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica, por ejemplo, prácticamente se duplicaron. Y es que, como veremos más adelante, las mujeres campesinas e indígenas que defienden el territorio y la naturaleza suponen una amenaza para los poderes fácticos ya que articulan luchas que cuestionan de forma frontal las bases del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

Notas:

[1] El IBEX 35 es el principal indice bursátil de la bolsa español, formado por las 35 empresas españolas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia).

[2] Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de España «Presencia de España: La empresa española en el mundo» (2013)

[3] «Empresas energéticas y vulneración de derechos humanos» (Pedro Ramiro y Erika González – OMAL – Diciembre 2016)

[4] Informe OMAL nº 19: «Internacionalización de la empresa española (2000-2015)» (OMAL – Julio 2017)

[5] http://www.puertasgiratorias.org/

[6] Agarwal, Bina. 2004. “El debate sobre género y medio ambiente: lecciones de la India”. En Miradas al futuro: hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género, compilado por Verónica Vázquez García y Margarita Velázquez, 239-287. México, DF.: UNAM

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Información relacionada:

Libro en PDF: Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida

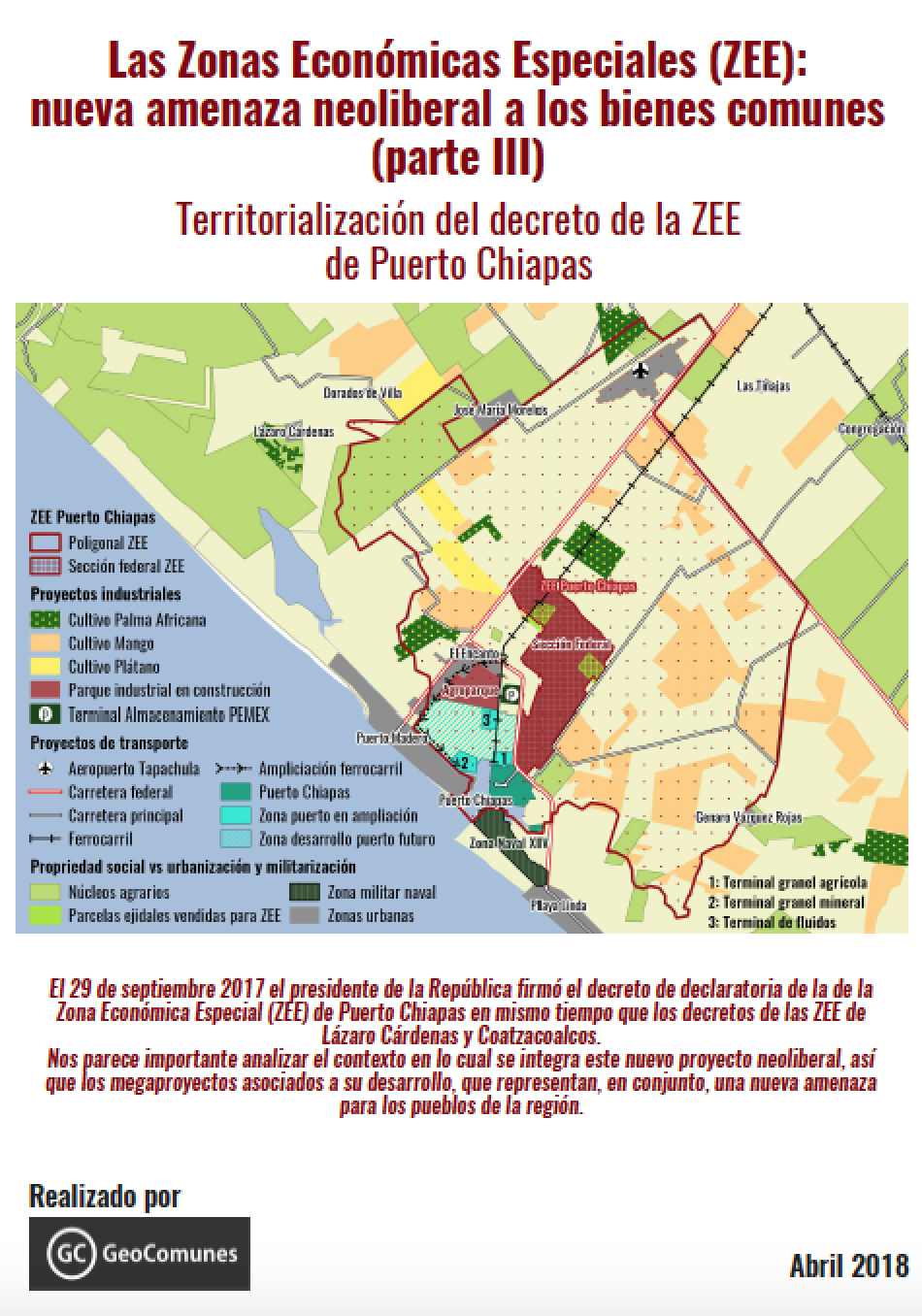

Los 19 y 20 de abril 2018, organizaciones y comunidades que formamos parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas, nos reunimos en las tierras del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» (FPDS), en el marco del Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!», que realizamos en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas.

Los 19 y 20 de abril 2018, organizaciones y comunidades que formamos parte del Grupo de resistencia al modelo extractivo en Chiapas, nos reunimos en las tierras del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio» (FPDS), en el marco del Encuentro «¡Pueblos Vivos! ¡Libres del Extractivismo!», que realizamos en la casa ejidal de Acacoyagua, Chiapas. Oficialmente existen 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, pero en Pijijiapan, l@s compañer@s del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas ya lograron la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. En Pijijiapan, l@s compañer@s de las comunidades de Lázaro Cárdenas y comunidades vecinas están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas afectando la salud las personas que dependen de esa agua. Nos solidarizamos con su lucha contra el despojo agroindustrial.

Oficialmente existen 111 concesiones mineras y 98 proyectos hidroeléctricos en la entidad, pero en Pijijiapan, l@s compañer@s del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas ya lograron la suspensión de 4 proyectos de mini hidroeléctricas. En Pijijiapan, l@s compañer@s de las comunidades de Lázaro Cárdenas y comunidades vecinas están intentando también prohibir el proyecto de granja avícola de Bachoco cuyos desechos llenos de agentes tóxicos desembocan en el río Las Pilas afectando la salud las personas que dependen de esa agua. Nos solidarizamos con su lucha contra el despojo agroindustrial. Rechazamos la nueva Ley de Seguridad Interior que otorga el derecho al presidente de la República de activar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier situación que represente un supuesto riesgo para la seguridad nacional. El Ejército podrá intervenir hasta en protestas pacíficas, por lo que condenamos esta nueva ley anticonstitucional, hecha para proteger a las empresas, no a l@s campesin@s. Ya lo vimos en enero de 2018,

Rechazamos la nueva Ley de Seguridad Interior que otorga el derecho al presidente de la República de activar la presencia de las Fuerzas Armadas en cualquier situación que represente un supuesto riesgo para la seguridad nacional. El Ejército podrá intervenir hasta en protestas pacíficas, por lo que condenamos esta nueva ley anticonstitucional, hecha para proteger a las empresas, no a l@s campesin@s. Ya lo vimos en enero de 2018,