Guillermo Castillo Ramírez, AlaiNet

Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. Urbano Arvide.

Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. Urbano Arvide.

La migración en un mundo globalizado y desigual [*]

En el mundo contemporáneo la profusa y desigual movilidad y flujo de bienes, dinero, personas e información han sido las características de las dinámicas de los Estados neoliberales y de la globalización. No obstante, si bien la movilidad humana no es un proceso nuevo y ha estado relacionada con eventos claves de los últimos siglos –la invasión colonial europea a América, Asía y África, la revolución industrial, la creciente importancia de las metrópolis y la urbanización, la conformación y consolidación del capitalismo, la segunda guerra mundial, entre otros-, la migración actualmente ha tomado proporciones inéditas. Según el Banco Mundial se llegó a la cifra histórica de aproximadamente 250 millones de migrantes en el mundo para fines el 2015.

Esto se explica en buena medida por la vinculación entre la migración laboral internacional y los procesos de expansión del capitalismo neoliberal y sus repercusiones políticas y económicas a nivel regional y mundial. Como causa de los efectos del neoliberalismo, los migrantes en sus lugares de origen son los excluidos del desarrollo nacional debido al deterioro productivo, la caída del empleo y la merma de los salarios en los países en desarrollado. Pero al mismo tiempo, los migrantes juegan un papel clave en la internacionalización de las cadenas productivas al fungir como fuerza de trabajo barata, flexible y vulnerable que trasciende las fronteras nacionales y se desplaza en una dirección sur-norte hacia los países centrales, donde se concentran algunos de los mercados laborales transnacionales que mayor riqueza generan en el orbe.

Sin embargo, dentro de las amplias dinámicas de movilidad humana, las migraciones que tiene un carácter más dramático y que se estructuran sobre mayores procesos de marginación y violencia son aquellas en que las personas, debido a circunstancias de diversa índole y que escapan a su voluntad y capacidad de acción, se ven “forzadas”/”obligadas” a salir de sus hogares y comunidades para conservar su vida e integridad física [1]. Actualmente la migración forzada se vincula, tanto a problemas ambientales –desastres naturales como inundaciones, sequías, huracanes, deslaves, entre otros- y de aguda precariedad económica, como a procesos de violencia de distinto tipo y escala –confrontaciones geopolíticas, intervencionismo y conflictos bélicos nacionales e internacionales, el crimen organizado-. Ejemplos de este último tipo de migración forzada como concreción de la exclusión nacional y global son los refugiados del conflicto sirio, los africanos en su paso por el mediterráneo y los centroamericanos en su tránsito por México y con destino a EU. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para diciembre de 2014 se calculaba que 59.9 millones de personas experimentaron migración forzada, fenómeno que no había presentado tal dimensión desde la Segunda Guerra Mundial [2] y que muestra fehacientemente un mundo desigual, inequitativo y violento.

Los centroamericanos en tránsito por México

Desde hace décadas México ha dejado de ser sólo uno de los principales países con masivos procesos de expulsión de migrantes a Estados Unidos (EU), también tiene varios lustros siendo un lugar de tránsito y, en menor medida, de destino. La dimensión de la movilidad de los centroamericanos que quieren atravesar México para llegar a EU es tal que, en 2015 y de acuerdo a datos de la Secretaria de Gobernación del gobierno mexicano, cerca de 300 mil personas se encontraban en tránsito, de las cuales detuvieron casi a 200 mil y deportaron casi a 140 mil [3]. Por su parte, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) –que agrupa a más de quince albergues y casas de migrantes- reportó que en el 2015 dio acogida y atención a cerca de 30,321 migrantes en sus diversas casas y albergues, la mayoría de estas personas proveían principalmente de Honduras (17,852), El Salvador (5,322) y Guatemala (3,851) y eran sobre todo hombres jóvenes solteros en edad laboral altamente productiva –entre los 18 y los 40 años-, cuyo destino primario era EU y, en un muy remoto segundo, sitio México [4].

Si bien fue menor la presencia de niños, adolescentes y mujeres, ellos están mucho más expuestos y son más proclives a crímenes como la trata de personas, la explotación sexual y los abusos y violaciones sexuales; no obstante, la presencia de las mujeres en esta migración forzada ha ido incrementándose en los últimos años. Además, a partir de la puesta en operación del Programa Frontera Sur por parte del gobierno mexicano a mediados de 2014, la migración forzada de centroamericanos no se ha reducido y, por el contrario, ha aumentado considerablemente. En este tenor, algunas organizaciones religiosas pro migrantes –como La 72-, el registro de detenciones, deportaciones y violaciones a los derechos humanos hacia los centroamericanos se ha incrementado notoriamente.

Los centroamericanos en tránsito por México, migración forzada

La gravedad de esta situación no sólo reside en las cifras, sino también en que varios de los hechos de violencia que más han llamado la atención en México en los últimos años han estado relacionados con los centroamericanos en tránsito y el incumplimiento de la defensa de los derechos humanos de estos migrantes forzados; entre muchos otros, sin duda lo más mediáticamente “visibles” han sido las masacres de San Fernando en 2010 y de Cadereyta en 2012 –donde se transgredió brutalmente el derecho al respeto de la vida-, la crisis de los niños y adolescentes migrantes no acompañados de 2014 y 2015 –donde se les negó el derecho al asilo/refugio-, la trata de personas y explotación sexual de mujeres en la frontera sur de México y los crímenes y violencia hacia centroamericanos que condujeron a la situación de los migrantes mutilados –donde se le negó el derecho a la integridad física-.

En el caso de los centroamericanos el uso del término migración forzada no es casual o aleatorio, sino que se justifica por tratarse de sectores de la población que, no sólo no migran por libre elección o voluntad propia, sino que previamente tienen condiciones de vulnerabilidad y exclusión en sus comunidades, y se ven forzados a dejar sus lugares de origen con miras a sobrevivir y/o para conservar la vida, huyendo de contextos de adversidad que los obligan a salir [5]. Más que sólo o únicamente migrantes, los centroamericanos son desplazados por razones que van más allá de la voluntad de los migrantes y debido a la ausencia de derechos. Las causas de las salidas forzadas pueden ser económicas, medioambientales y por motivos de seguridad y violencia. De acuerdo a la REDODEM, los principales motivos por los que migran los centroamericanos son situaciones de carácter económica como el desempleo, bajos salarios y encarecimiento de la canasta básica; en segundo lugar estarían las catástrofes medioambientales, tales como derrumbes, deslaves, sequías, inundaciones por huracanes, plagas, etc.; y finalmente, la violencia derivada de las pandillas –como las maras- y el crimen organizado es la tercera causa principal de la migración forzada centroamericana –en donde se muestra una relación clara entre varios de los municipios y/o departamentos de origen de los migrantes en Centroamérica y los índices de violencia- [6].

Población en movimiento y violencia

Los crímenes y violencias que padecen los migrantes en su travesía, aunque son diferentes -según estén en su país natal o en México o EU-, están encadenadas entre sí y van incrementado la vulnerabilidad de los centroamericanos. Según datos del informe de REDODEM del 2015, los crímenes que sufren los migrantes en su paso por México acontecen sobretodo en el suroeste del país –en primer lugar Chiapas, luego Veracruz, Oaxaca y Tabasco-; y los principales agentes que cometen los delitos son el crimen organizado -con 45.72 % de los ilícitos- y diversas autoridades del Estado -con un 41.5 % y comprendiendo varias fuerzas de seguridad como Policía Federal, Policía Municipal, Policía Estatal-. Los actos delictivos más frecuentes son el robo -66.48% de los delitos-, extorsión -25.68%-, lesiones -2.5%-, secuestro -1.3%-, abuso de autoridad -0.81%-, pero también acontecen casos de abuso sexual, amenazas, homicidio, intimidación, soborno, tráfico de personas, violación sexual [7]. Si bien entre los migrantes quienes padecen en mayor medida los crímenes son los hombres jóvenes –dado que son sector más numeroso entre los centroamericanos-, las violencias hacia los grupos vulnerables -mujeres y menores- tienen otras intensidades y sufren agresiones muy dirigidas y drásticas en función de su edad, género y sexo, delitos tales como el tráfico de personas, explotación sexual, abusos y violaciones sexuales.

En un primer momento en los lugares de origen de los migrantes las condiciones de vida están marcadas por la adversidad, donde se observa una relación entre la imposibilidad efectiva de oportunidades de desarrollo y la salida/expulsión de los migrantes. Lo distintivo de los contextos de origen de los migrantes son las múltiples carencias de derechos sociales –la ausencia de empleo y seguridad frente la violencia del crimen y/o el riesgo derivado de desastres naturales-.

En México, en tanto país de tránsito, los centroamericanos padecen con frecuencia la falta del respeto de los derechos humanos, principalmente el tener acceso a pedir refugio y asistencia, pero también a la integridad física y el respeto a la vida. Y aquellos pocos centroamericanos que tras un arduo camino logran llegar a EU, están todavía proclives a sufrir explotación laboral y exclusión social, sin la garantía de tener acceso a un salario justo, a seguridad social y derechos laborales.

Por lo que respecta al tránsito de los centroamericanos por el país y fuertemente influenciado por la política norteamericana de contener la migración antes de llegar a la frontera México-EU, el gobierno mexicano ha mostrado de facto una política migratoria y fronteriza hacia los centroamericanos basada en un enfoque de seguridad nacional y de criminalización del migrante, la cual de facto viola los derechos humanos y no considera un eje de seguridad humana que proteja a las personas en condición de desplazamiento forzado. Los centroamericanos no son “transgresores de la ley”, sino migrantes forzados a los que se debería, en relación a la causa específica de su salida, de reconocer una situación de refugiados, exiliados y/o desplazados

De este modo, la falta de protección y vulnerabilidad de los migrantes se estructura sobre la ausencia de los derechos humanos, tanto en el origen en sus países en Centroamérica, como en el tránsito por este país –que hipotéticamente dado el carácter universal de los derechos humanos no se restringen ni están acotados a un territorio nacional ni coartados por fronteras-. No obstante, la realidad es muy distinta y en su paso por México los centroamericanos frecuentemente no tienen de facto derechos al tránsito ni a la integridad física y el respecto a la vida, y muy pocas veces cuentan con la posibilidad efectiva de solicitar asilo y refugio. La violencia que padecen en este país se estructura, tanto en la ausencia del ejercicio de la ley y la permanencia de la impunidad, como en la libertad de acción y operación de los grupos de la delincuencia organizada; pero también en el hecho de que algunas de las autoridades gubernamentales a su vez son agresores de los migrantes y ejecutantes del delito.

Bibliografía

(*) Este texto se basa fuertemente en mucha de la información y reflexiones del informe (2016) Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) y puede ser consultado en la web del Servicio Jesuita de Migrantes, así como en el siguiente link: http://www.fm4pasolibre.org/pdfs/Informe_redodem_2015.pdf .

Notas

[1] Para ver una definición de migración forzada consultar: Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008. Y para indagar las relaciones entre migración forzada, migrantes centroamericanos en tránsito y violencia ver: https://www.youtube.com/watch?v=ph7VTNLR3rs y https://www.youtube.com/watch?v=nMJOjqVipmE

[2] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[3] Cifra record de migrantes detenidos en México; casi 200 mil al cierre de 2015. La Jornada, 27 de diciembre, 2015.

[4] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[5] Gzesh, Susan, “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 10, 2008.

[6] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

[7] Migración en Tránsito por México: rostros de una crisis humanitaria internacional, 2015. REDODEM.

Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM

Víctor M. Toledo, La Jornada

Víctor M. Toledo, La Jornada

El 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre música de tambores y organizadas en diferentes países, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, realizo la entrega de las 15 mil firmas recolectadas en todo el mundo denunciando que los proyectos extractivos y en particular las actividades mineras están generando violencia con el cuerpo y el territorio, pero la vez pidiendo a la ONU que interceda para otorgar garantías para las defensoras de la tierra y la vida.

El 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, entre música de tambores y organizadas en diferentes países, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, realizo la entrega de las 15 mil firmas recolectadas en todo el mundo denunciando que los proyectos extractivos y en particular las actividades mineras están generando violencia con el cuerpo y el territorio, pero la vez pidiendo a la ONU que interceda para otorgar garantías para las defensoras de la tierra y la vida.

Cuál es el origen de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés)?

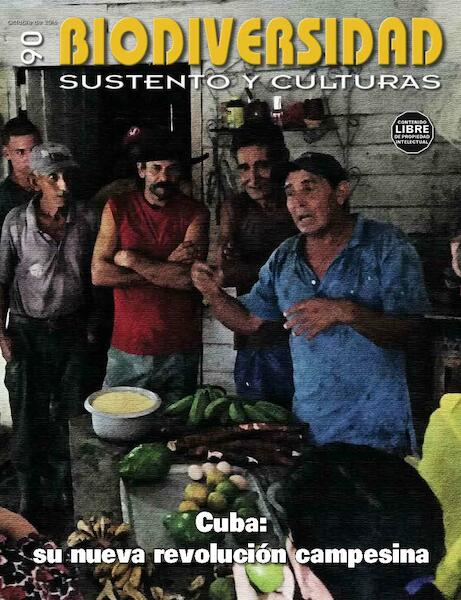

Cuál es el origen de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés)? A partir del periodo especial provocado por el desmantelamiento del bloque soviético, Cuba se vio obligada a realmente ser independiente en su producción de alimentos. A partir de los años noventa, emprendió entonces una reforma agraria integral y la promoción de modos de producción más afines con las prácticas tradicionales del campesinado en Cuba y con las visiones agroecológicas. Esto impulsó el abandono de la agricultura industrial, incluidos sus como fertilizantes y plaguicidas químicos, una recuperación de los suelos y de las semillas nativas, y un impulso denodado por aumentar el número de familias, casi siempre organizadas en cooperativas, que producen alimentos para sí mismas y para el pueblo cubano. Hoy existe una pujante revolución campesina, de corte agroecológico, y una soberanía alimentaria que crece y se fortalece.

A partir del periodo especial provocado por el desmantelamiento del bloque soviético, Cuba se vio obligada a realmente ser independiente en su producción de alimentos. A partir de los años noventa, emprendió entonces una reforma agraria integral y la promoción de modos de producción más afines con las prácticas tradicionales del campesinado en Cuba y con las visiones agroecológicas. Esto impulsó el abandono de la agricultura industrial, incluidos sus como fertilizantes y plaguicidas químicos, una recuperación de los suelos y de las semillas nativas, y un impulso denodado por aumentar el número de familias, casi siempre organizadas en cooperativas, que producen alimentos para sí mismas y para el pueblo cubano. Hoy existe una pujante revolución campesina, de corte agroecológico, y una soberanía alimentaria que crece y se fortalece.

Hace siete años, el 27 de noviembre del 2009, el defensor ambiental Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), fue asesinado a balazos por luchar contra la contaminación del agua en su municipio de Chicomuselo, Chiapas, causada por la minera canadiense Blackfire. Quienes le quitaron la vida fueron trabajadores de dicha empresa que en ese entonces extraía barita en la mina Payback en el ejido de Grecia y sentía sus intereses amenazados por la tenaz resistencia del pueblo de Chicomuselo a su proyecto de muerte, liderada por el querido activista de 49 años.

Hace siete años, el 27 de noviembre del 2009, el defensor ambiental Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), fue asesinado a balazos por luchar contra la contaminación del agua en su municipio de Chicomuselo, Chiapas, causada por la minera canadiense Blackfire. Quienes le quitaron la vida fueron trabajadores de dicha empresa que en ese entonces extraía barita en la mina Payback en el ejido de Grecia y sentía sus intereses amenazados por la tenaz resistencia del pueblo de Chicomuselo a su proyecto de muerte, liderada por el querido activista de 49 años. Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. Urbano Arvide.

Cuando un migrante sale de su casa en Centroamérica contra su voluntad porque se quedó sin trabajo y lo despojaron de sus tierras, o porque hubo inundaciones que afectaron su comunidad y cosechas, o porque lo amenazaron de muerte y lo persiguen las pandillas, es una contradicción y un acto de violencia que en México se le vea como un “transgresor de la ley” y se le estigmatice por transitar sin documentos. Urbano Arvide.

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- lamenta profundamente la muerte de Fidel Castro Ruz, a quien consideramos una de las grandes figuras latinoamericanas del siglo XX como luchador incansable por la justicia, las libertades diversas y las soberanías de nuestros pueblos.

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- lamenta profundamente la muerte de Fidel Castro Ruz, a quien consideramos una de las grandes figuras latinoamericanas del siglo XX como luchador incansable por la justicia, las libertades diversas y las soberanías de nuestros pueblos. Fuente y más fotos:

Fuente y más fotos:

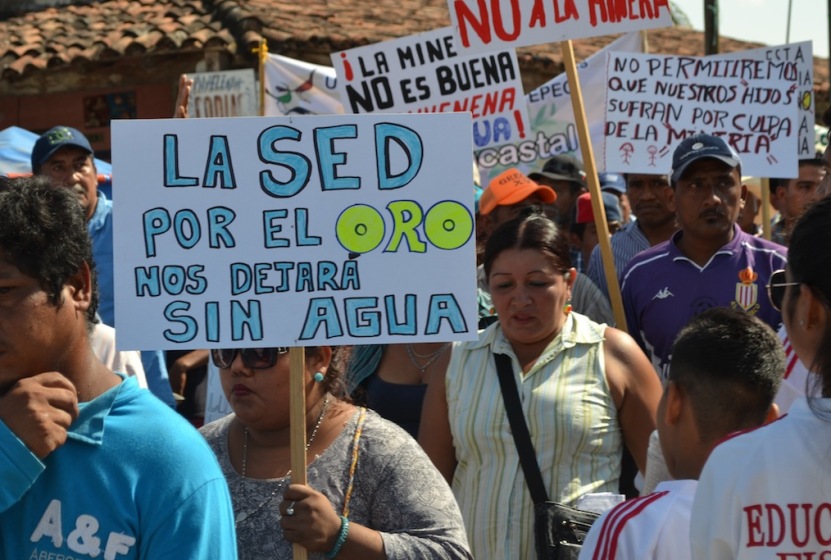

ZANAPATEPEC, Oax. “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.

ZANAPATEPEC, Oax. “Lo que tenemos en nuestro territorio es algo preciado, tenemos el río que no está contaminado, nuestras huertas, ganado, el aire, una economía local. La minería lo destruiría todo, provocaría enfermedades, destruiría las montañas y quienes labramos la tierra no tendríamos donde trabajar, por eso las comuneras defenderemos a la madre tierra, como defiende la madre a sus hijos. No dejaremos que nos quiten la libertad porque nuestra libertad es la de nuestros hijos”, afirmó Carmen Ramos Román, comunera de Zanatepec, Oaxaca en la marcha ¡No a la minería, sí a la vida!, realizada en defensa del territorio en el oriente del Istmo de Tehuantepec.