Fue mágica, nos dicen.

La manera en que las cosas se fueron acomodando para que Tetela pudiera detener a Grupo Frisco, la minera de Carlos Slim, y dejara legalmente anulada su posibilidad de realizar cualquier actividad en sus montañas de pinos, fue mágica.

El pasado 3 de octubre venció el plazo que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio en 2013 a la minera para hacer una consulta pública y preguntar a la población de Tetela si aceptaba que se hicieran trabajos de exploración en sus cerros. No lo hizo. A estas alturas, Frisco definitivamente no puede entrar a Tetela.

Derrotar al segundo hombre más rico del mundo se veía lejos, inalcanzable. Por eso dicen que la defensa de su territorio fue mágica. Sin embargo, mujeres de origen tetelense relatan con detalle a Másde131 el camino que siguen desde hace cuatro años, cuando los mineros intentaron comprar ranchos en el barrio de la Cañada, específicamente en el Cerro de Espejeras.

Las personas indicadas actuaron a tiempo, tanto adentro como afuera del pueblo, nos cuentan:

Quien tenía que colgar las lonas en el pueblo, lo hizo.

Quien llegó de afuera para asesorar, llegó.

Quienes debían recorrer las comunidades del municipio para informar, dar talleres, hacer reuniones, viajaron incansablemente.

Todas y todos marcharon en caminatas de miles de personas dentro del pueblo.

Intelectuales como Juan Villoro, John Holloway, Francisco López Bárcenas, acudieron a foros por Tetela; especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) contestaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la empresa y argumentaron las razones por las cuales es inviable la instalación de una mina a cielo abierto en el pueblo; algunos periodistas en todos los medios, hasta Milenio, hicieron notas con cabezas como: “El pueblo campesino que declaró la guerra a Carlos Slim”, textos que dieron la vuelta al mundo; incluso, hubo algunos diputados y funcionarios en distintas dependencias de gobierno, como la Semarnat, que lanzaron resolutivos favorables para el pueblo.

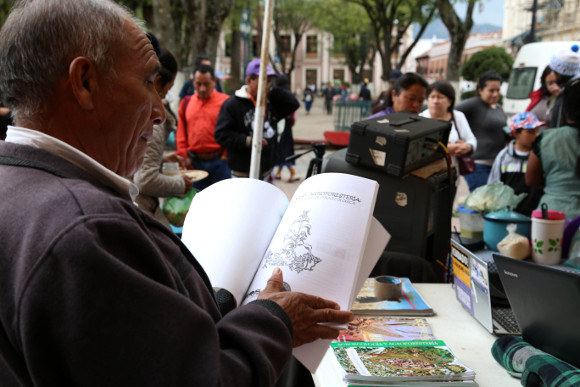

Integrantes de Tetela Hacia el Futuro A.C. nos cuentan que también fue determinante la conformación de su asociación, el uso constante de redes sociales para comunicar su problemática, la unión que tuvieron también con otros pueblos vecinos como Zautla, Cuetzalan, Olintla, con los cuales compartieron las posibilidades de defensa del territorio ante una mina en la región. Con estos pueblos (los cuales han defendido exitosamente su territorio) conformaron después el Consejo Tiyat Tlalli y empezaron a articularse con movimientos contra la minería en México y Mesoamérica.

Bendecir el manantial

Tetela de Ocampo, corazón de la Sierra Norte de Puebla, celebró este sábado 24 de octubre cuatro años de comenzar la defensa de sus montañas y manantiales contra Grupo Frisco. Las actividades comenzaron con una misa realizada en el hemiciclo donde se rinde homenaje a los batallones de Tetela, Zacapoaxtla, Xochiapulco, los cuales combatieron a las tropas francesas en 1862.

En el hemiciclo están las figuras de “los Juanes”, personajes de la época liberal, anticlericales, masones. El lugar fue inaugurado por el actual gobernador, Rafael Moreno Valle, quien promueve proyectos extractivos en todo el estado, incluidos los pueblos de donde salieron estos batallones. La rotonda trae un mensaje del general Ignacio Zaragoza, pronunciado en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla, el 5 de mayo de aquel 1862:

“Valientes hijos de la montaña, los que aman a nuestra patria triunfan, tengan de pues la patria os asiste, pelearemos contra el que osa llamarse primer ejército del mundo, sin embargo, como ya lo he dicho, vosotros sois de los primeros hijos de México”.

Los primeros hijos de México: totonacos, nahuas.

Más de 131 publicó hace más de un año un texto titulado Si pudimos con los franceses, cómo no vamos a poder contra los canadienses. Esta frase pronunciada por un indígena en un foro en Ixtacamaxtitlán muestra el ánimo que tienen los pueblos nahuas, totonacos y mestizos de la Sierra Norte de Puebla al saber que el 20 por ciento de la sierra está concesionario a diversos megaproyectos extractivos como mineras (principalmente canadienses), hidroeléctricas, fracking y petróleo.

Tan solo Tetela tiene 18 concesiones de exploración minera en 10 mil 663 hectáreas. En el punto más álgido de su defensa medioambiental, representantes de Tetela acudieron a una reunión con la minera en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo. En esa reunión les dijeron que triturarían 4 mil toneladas diarias para sacar un gramo de oro por tonelada. Fue el único dato tangible que recibieron. La empresa no les informó nada más. Luego se enteraron de que en realidad serían 20 mil. Para esa fecha la minera ya había explorado y realizado 80 barrenos en la montaña.

En alguna ocasión hicieron presencia en el pueblo para un foro junto con la Semarnat, los integrantes de Frisco salieron escoltados por la policía estatal.

La manifestación pasa enfrente de casas que todavía muestran lonas con el mensaje: “No a la mina”. La marcha es tranquila, va encabezada por un estandarte de la Virgen de Guadalupe, luego le siguen las ahumadoras, mujeres con sahumerios, niños con dos mantas: una sobre lo que no quieren en su pueblo, y otra sobre lo que sí quieren, luego van personas de otros pueblos de la sierra y de Tetela.

Después de una hora de caminata y de pasar sobre la rivera de un río rodeado de árbol papalote, la marcha se enfila hacia La Cañada y el manantial de la comunidad. Ahí realiza una ceremonia dirigida a los cuatro puntos cardinales y al cielo y la tierra.

Es mágico, repiten, aunque los problemas en Tetela no han terminado por completo.

Otras amenazas

Pareciera que muchos tetelenses dieron por sentado su triunfo contra Carlos Slim, pero en el pueblo corren rumores: han subido camionetas extrañas, hay personas que todavía reciben dinero de la minera, supuestamente para reforestar lo destruido por la barrenación ilegal del monte.

Así que no se ha acabado la historia. Además de la posible presencia de la minera de Slim, los canadienses de Almaden también consiguieron derecho de exploración en el vecino municipio de Ixtacamaxtitlán, al menos la mitad de su territorio está concesionado a la minera canadiense.

Frente a Espejeras se encuentra el cerro de Quimixochío, compartido por Tetela e Ixtacamaxtitlán. Los manantiales vienen de la barranca que nace en Espejeras. Si se instala una mina en Quimixochío, las fuentes de agua de Tetela también quedarían contaminadas.

Además, 3 mil hectáreas de sus bosques adquirieron un tono seco, café. La Comisión Nacional Forestal ha encontrado un hongo e insecto que de por sí vive en el árbol pero se ha roto su equilibrio y está enfermando a los pinos. El año pasado murió el 10 por ciento de los árboles contagiados y este año morirán el 30 por ciento. Tetela Hacia El futuro A.C. lleva el mismo tiempo denunciando esto que luchando contra la minera, pero no se les ha atendido.

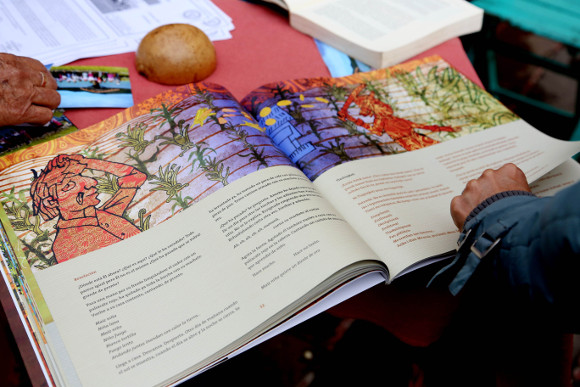

Tetela podría entrar al programa de Pueblos Mágicos. Ante este y otros problemas como las agroindustrias necesita un ordenamiento territorial, pero se esfumaron los recursos. Aún así, no se detienen, el próximo 22 de noviembre presentarán una investigación terminada de las organizaciones Fundar y PODER, con las cuales ya recorrieron el municipio para explicar el derecho a la consulta que tienen como pueblo.

La magia, la fuerza

No tiene limite la fuerza de los ríos de la sierra. El turbio café golpea con rayos blancos a las grises antiguos de las piedras. Luego hay un agujero que come el agua. Así son los ríos de Tetela, rodeados de pino, encino y papalote, de terrenos con frutas como durazno y manzana. Probar la comida, el mixiote, el tlacoyo, permite descubrir una de las fuentes de la magia de Tetela.

Esta magia también la tienen las personas, indias y mestizas, de Tetela y de toda la Sierra Norte de Puebla, porque la magia no la decreta un programa turístico de gobierno para gentrificar y folclorizar un lugar. La magia de la Sierra Norte de Puebla consiste en la capacidad que tienen sus habitantes para mantener con vida y en equilibrio, con amor, el lugar que han habitado por siglos.

Aldabi Olvera, masde131

Aldabi Olvera, masde131 Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo.

Las familias de Acasico, un pequeño pueblo en Jalisco, situado a 140 kilómetros de Guadalajara, viven en medio de la incertidumbre y la desconfianza debido a la amenaza latente del mega proyecto de la presa El Zapotillo. En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas.

En el caso de la presa El Zapotillo, el gobierno mexicano a través de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA), ha dado a entender que esta comunidad de campesinos, agricultores y pescadores herederos de texcuesques y caxcanes estorba el camino de este nuevo mega proyecto. De nuevo el mal llamado «desarrollismo» mexicano esgrime que la justificación del proyecto es la relación utilitaria de costo/beneficio según la cual esta afectación a unos pocos, traerá un beneficio para la mayoría de las personas. Por

Por  México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

Negociado a puerta cerrada—clandestinamente, diríase—la Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglos en inglés), significa la venta final de México a las corporaciones multinacionales, en otras palabras, tocarle Las Golondrinas a lo que queda de la soberanía nacional y eliminar cualquier posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria.

Negociado a puerta cerrada—clandestinamente, diríase—la Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglos en inglés), significa la venta final de México a las corporaciones multinacionales, en otras palabras, tocarle Las Golondrinas a lo que queda de la soberanía nacional y eliminar cualquier posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria. BONN, ALEMANIA, 19 de octubre de 2015 – Amigos de la Tierra Internacional ha advertido hoy que los países ricos –los más responsables del cambio climático– nos están conduciendo a un cambio climático irreversible y más devastador, en lugar de tomar las medidas radicales que se necesitan con urgencia para reducir sus emisiones de carbono.

BONN, ALEMANIA, 19 de octubre de 2015 – Amigos de la Tierra Internacional ha advertido hoy que los países ricos –los más responsables del cambio climático– nos están conduciendo a un cambio climático irreversible y más devastador, en lugar de tomar las medidas radicales que se necesitan con urgencia para reducir sus emisiones de carbono. Organizaciones del mundo presentaron sus apreciaciones sobre los problemas de alimentación que aquejan a sus países. ¿Qué dice el informe sobre los esfuerzos contra el hambre en México?

Organizaciones del mundo presentaron sus apreciaciones sobre los problemas de alimentación que aquejan a sus países. ¿Qué dice el informe sobre los esfuerzos contra el hambre en México?

ONG ambientalistas dicen que no existe un reconocimiento en los gobiernos de la región.

ONG ambientalistas dicen que no existe un reconocimiento en los gobiernos de la región. En el estado de Veracruz ya se realizan trabajos de fracturación hidráulica, sobre todo en la zona norte, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Alejandra Jiménez, representante de esta organización ciudadana indicó que de los 940 pozos de fracturación hidráulica que existen en México, 349 se encuentran en Veracruz y, de éstos, 171 se ubican específicamente en el municipio de Papantla.

En el estado de Veracruz ya se realizan trabajos de fracturación hidráulica, sobre todo en la zona norte, de acuerdo con datos proporcionados por la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Alejandra Jiménez, representante de esta organización ciudadana indicó que de los 940 pozos de fracturación hidráulica que existen en México, 349 se encuentran en Veracruz y, de éstos, 171 se ubican específicamente en el municipio de Papantla.