por Carlos Fermín, alainet.org

Es triste reconocer que la majestuosa geografía latinoamericana, viene siendo salvajemente golpeada por una serie de inconvenientes ecológicos, los cuales perjudican la riqueza natural de sus paisajes y destruye la paz verde de los ecosistemas, debido a la mano todopoderosa del Hombre que privatiza la salud de la Naturaleza, y la convierte en un espejo de los ecocidios cometidos en nuestros ancestrales territorios.

Es triste reconocer que la majestuosa geografía latinoamericana, viene siendo salvajemente golpeada por una serie de inconvenientes ecológicos, los cuales perjudican la riqueza natural de sus paisajes y destruye la paz verde de los ecosistemas, debido a la mano todopoderosa del Hombre que privatiza la salud de la Naturaleza, y la convierte en un espejo de los ecocidios cometidos en nuestros ancestrales territorios.

Desde los vientos aztecas que soplan en Michoacán de Ocampo, pasando por la aguerrida población carioca de Florianópolis, y llegando hasta el clímax argentino en la fría ciudad de Ushuaia, existe una total disonancia en la interacción del binomio Ambiente-Sociedad, que es la clave para afianzar el conservacionismo en la ciudadanía y preservar el equilibrio holístico del planeta Tierra. Vemos que la posible voluntad de cambio en los habitantes, para evitar el impacto ambiental negativo en sus comunidades, es siempre arruinada por un modo de vida egoísta, conformista y ajeno a practicar los valores de la Ecología.

En la actualidad de nuestro continente, se observa un total eclecticismo en los percances ecológicos latentes. Por ejemplo, tenemos el famoso Rally Dakar, visto como un evento pseudo-deportivo que estropea el acervo arqueológico de las fronteras multiculturales. Los espectáculos de maltrato animal como las sangrientas Corridas de Toros, que se escenifican en los monumentales antros de la muerte. El sistemático malgaste del agua potable que abre las oxidadas tuberías de la infame burocracia. Y la entrometida contaminación visual que capitaliza el apego a lo material con tanta oferta publicitaria en las calles.

Sin embargo, para comprender la gravedad de la crisis ambiental que padece Latinoamérica, es importante definir a la Ecología como una ciencia que estudia las relaciones de los Seres Vivos entre sí y con su entorno, asumiendo que la Humanidad tiene la gran responsabilidad de cuidar los tesoros naturales de Gaia, buscando establecer el soñado desarrollo sostenible y sustentable de sus ciudades. Con el fin de iluminar el sagrado mapa de Vespucio, explicaremos los 10 problemas socio-ambientales que aquejan el cuerpo y el alma de los senderos latinoamericanos.

En el décimo lugar encontramos la estruendosa Contaminación Acústica, que revienta los tímpanos del manto asfáltico recorrido por la Sociedad Civil. Muchos individuos se acostumbran a escuchar el fastidio del claxon y de las alarmas de los carros y camiones, el salvaje cilindraje de las furiosas motocicletas, la música con altísimo volumen que invade de megáfonos las calles, y la descontrolada bullanga de la colectividad en los espacios públicos. No obstante, la locura auditiva en la selva de cemento provoca un continuo malestar emocional en las personas, que predispone el mal genio, la ofensa al prójimo y la peligrosa violencia vial en los desesperados conductores. Si bien el ruido es el mejor amigo del tráfico citadino, de los semáforos y del embotellamiento vehicular en Sao Paulo, Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Quito, Lima, Santiago y Ciudad de México, al final de tanta demencia cronometrada al volante, el único perjudicado termina siendo el ciego, sordo y mudo Medio Ambiente.

En noveno lugar hallamos el Tráfico ilegal de Fauna exótica, que cada año lucra los bolsillos de los prófugos delincuentes latinoamericanos, quienes se dedican a invadir los templos benditos de la biodiversidad, a cambio de sedar, ocultar y vender el destino de todo el reino animal en un avión sin pasaje de vuelta. Es lamentable apreciar como especies autóctonas que enriquecen la historia, la evolución y el patrimonio natural de nuestros países, se encuentran al borde de la extinción por la no misericordia del Homo Sapiens. Los cazadores tienen en jaque al Jaguar, a la Guacamaya Roja, al oso Frontino, al Cardenalito, al Ocelote, al Tucán, al Armadillo Gigante, a la Tortuga olivácea, a la Nutria Gigante, al Cauquén colorado, al Paují de Yelmo, y a miles de otros angelitos que se toparon con el demonio. De hecho, ya extinguimos a la Tortuga gigante de Floreana, al Oso Mexicano, al sapo de Monteverde, al pato poc de Guatemala, a la foca monje del Caribe, al Guacamayo Glauco y al hermoso Ara Tricolor.

En octavo lugar se ubica la elevada Polución del Aire que ocasiona una gigantesca nube negra a cielo abierto, intoxicando las vías respiratorias de la ciudadanía y asfixiando los pulmones vegetales del Ambiente, mediante la improvisada industrialización de zonas urbanas y rurales que se transforman en chimeneas llenas de reacciones químicas, producto de las actividades conllevadas por el sector económico latinoamericano. No hay duda que la mezcla del clásico smog callejero con el exagerado uso de combustibles, viene acelerando la contaminación ambiental que cubre la bellísima plaza del Zócalo, la cual resiente los daños de la gasolina con plomo, del monóxido de carbono y de las cenizas por quema de residuos sólidos, que a su vez, refleja la sobrepoblación de las metrópolis, el mal estado de las unidades de transporte público y el vil capricho de los usuarios en utilizar carros particulares para ir a sus trabajos, centros educativos y hogares.

En séptimo lugar tenemos los campamentos de Minería ilegal, que extraen los legendarios recursos del suelo aborigen bajo la brillante luz del Sol. La insaciable búsqueda de oro, plata y diamante por parte de seres inescrupulosos que irrumpen los nobles territorios de los pueblos originarios, termina embriagando de mercurio las comarcas, los ríos y los bosques de los hermanos indígenas, quienes observan como su espíritu de lucha es convertido en un trágico etnocidio anunciado. Es consabido que en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, existe toda una mafia “clandestina” que deteriora drásticamente las áreas verdes protegidas, regalándole costosas joyas a los gobiernos de turno, para que sus organismos ambientales se queden calladitos y no interfieran con el valeroso ecoturismo de los narcotraficantes, de los guerrilleros y de los mineros. Basta con viajar a la región de Madre de Dios en Perú, al Bosque Protector de la Cuenca del Río Paute en Ecuador, al Parque Natural Nacional Farallones de Cali en Colombia, y a cualquier punto cardinal de la Amazonía sudamericana para verificar el delito in fraganti.

En sexto lugar aparece la plaga de los Cultivos de alimentos Transgénicos, que desarrolla la transnacional Monsanto y sus criminales aliados comerciales. Los organismos genéticamente modificados (OGM) son una verdadera enfermedad envasada de venta libre en los supermercados latinoamericanos. Además, se tiende a esconder la etiqueta que visualiza la toxicidad del alimento, por lo que nuestras familias son engañadas al creer que están comprando soya y maíz cosechado en la fértil hierba de la Naturaleza, sin saber que consumen un producto químico creado en los sucios laboratorios de la ciencia norteamericana. Sabemos que en países como Argentina, Brasil, México, Uruguay y Chile, la seguridad alimentaria se pone en franco riesgo ante la amenaza que representan los OGM para la ciudadanía. Es un secreto a voces que la semilla transgénica provoca alergias, resistencia a medicamentos, inflamación en el hígado y en los riñones, disminución de la capacidad de fertilidad y tumoraciones.

En quinto lugar emerge la letal Fractura Hidráulica, que no se cansa de perforar el corazón de una gran piedra preciosa llamada planeta Tierra, la cual es taladrada con un mortífero coctel líquido para que el dinero salga de los pozos en forma de gas. La técnica extractiva del fracking es una bomba sísmica no convencional que agrieta los linderos de la sensatez humana, e incrementa la contaminación de los mantos acuíferos, vierte un caudal de aguas residuales, fuga metano y ácido sulfhídrico en el aire y quebranta la calidad de vida de los inocentes lugareños. Los estragos ambientales del Fracking se evidencian con fuerza en México, donde la reforma energética legalizó el desastre ecológico en localidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Veracruz y Chihuahua. Y en Argentina, donde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos en octubre del 2014, permitirá que por 35 años se siga financiando el ecocidio del fracking en los suelos argentinos, buscando que la amarga experiencia de Vaca Muerta, acredite más jugosas concesiones en contra de la paz del Medio Ambiente.

En cuarto lugar resalta el Abuso del Consumo Eléctrico, debido a que no practicamos la Eficiencia Energética por voluntad propia, generando una altísima demanda de energía eléctrica que satura de contaminación lumínica el firmamento latinoamericano. Quedamos ciegos en la penumbra de los apagones por la sobrecarga del mencionado servicio. La ausencia de una diversificación energética en las comunidades que habitamos, nos esclaviza a rendirle tributo al color amarillo que resplandece con tantas bombillas incandescentes que jamás son apagadas, con tantos aparatos tecnológicos que nunca desconectamos del tomacorriente, y con tantos electrodomésticos que se enchufan para simplemente beber té verde. El elevado cobro mensual por electricidad en Venezuela, México, Panamá, Argentina, Brasil y Chile, perjudica el consecuente ahorro eléctrico de Bolivia, Paraguay, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

En tercer lugar, sobresale la inmensa Contaminación del Agua que inunda los cuerpos de agua dulce y salada de nuestros milenarios lagos, ríos y mares. Aunque el vital líquido evoca el nacimiento de la vida en cada rincón latinoamericano, nos duele aceptar que dicha agua se encuentra muy contaminada, por tanta basura doméstica e industrial que se acumula en sus costas, lo que va destruyendo la pureza de los manantiales tropicales. Hoy en día, el fondo marino es el mejor relleno sanitario creado por las personas para desechar la chatarra. Ellos también visualizan las colosales redes pesqueras que carcomen a los animales acuáticos, y el derrame de hidrocarburos en manos de las empresas petroleras, que dejan una imborrable huella de crudo en sus aguas. El caos incluye al Lago de Maracaibo, al río Usumacinta, a los Pantanos de Centla, al río Saracuruna, a la isla San José, al Lago Cocibolca, al Humedal La Segua, al río Matanza-Riachuelo, al Lago Titicaca, al río Guaire y demás espacios naturales.

En segundo lugar, nos topamos con la agresiva deforestación que anualmente le arrebata millones de hectáreas y lágrimas a la agonizante Pachamama, por la tala indiscriminada de árboles con la infalible voz de la motosierra, por la continua expansión de la frontera agrícola para comer carne con droga envuelta en palma aceitosa, y por la atroz urbanización del siglo XXI que transforma una reserva de biosfera en un metalizado centro comercial. El fuego, la madera y el hacha pelean a muerte con los campesinos, los leñadores y los latifundistas. La realidad de los agrotóxicos arrasa con la promesa de la agroecología. Por eso, la amazónica deforestación en Brasil aumentó en un 215% durante el período de agosto del 2014 a febrero del 2015, comparándolo con el mismo lapso de tiempo del año anterior, resumiendo la fatal tendencia que desertifica al Chaco Paraguayo, a Bosawás, al Cerro de Amalucan, al Impenetrable Chaqueño, a la Reserva forestal Guarayos, y a un sinfín de otros paisajes.

Y en primer lugar, se posiciona la falta de Cultura de Reciclaje en el discernir de los ciudadanos latinoamericanos. Es insólito que la gente todavía lance en las principales calles, parques, playas y plazas de nuestras ciudades: las latas de Coca Cola, los empaques de las golosinas, los pañales desechables, los discos compactos rayados, las cajas de equipos electrónicos y el resto de los residuos orgánicos e inorgánicos consumidos. Si ni siquiera vierten la basura en el genérico contenedor multiusos que ya todos conocemos, es imposible que se atrevan a separar el plástico, el vidrio, el cartón, el metal y el papel, para luego depositar esos materiales en los contenedores de colores que especifican el sitio idóneo donde arrojar la basura, en aras de cumplir con la práctica de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar).

Tras desglosar el artículo, vimos que los 10 problemas socio-ambientales que cotejan las naciones latinoamericanas, son causados por la gran codicia de las transnacionales que compran a los gobiernos de turno, para que sus organismos públicos adjudiquen los permisos de exploración y las licencias de explotación de los recursos naturales, sin considerar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que no se evalúan al momento de aprobar los mega proyectos extractivos. Toda esa perversión ecológica, es fomentada por la indiferencia de la gente común y silvestre que NO denuncia los continuos atropellos que maltratan la salud de la Pachamama, y terminan siendo testigos y cómplices de la desidia que sufren sus localidades, porque ellos jamás proyectan la Educación Ambiental en el afer de sus comunidades.

Las malas decisiones ambientales castigarán el futuro de Latinoamérica, y no deseamos que el sentimiento de culpa se apodere de nuestro puño y letra. Cada quien es dueño de su propia verdad, y la voluntad de cambiar el presente, depende del compromiso ecológico en estimar el activismo de calle, el conservacionismo y el amor por la Naturaleza. Es necesario internalizar los errores del pasado, y ayudar con la recuperación de los mágicos entornos del Medio Ambiente.

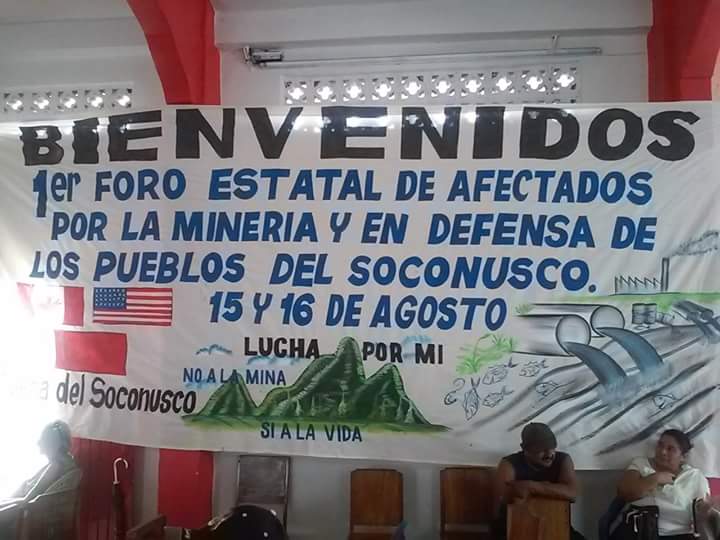

SAN PEDRO SULA- Representantes de Centroamérica y México demandan a los Estados de la región mesoamericana, como a los sistemas internacionales que cancelen y no emitan más concesiones mineras, ya que éstas atentan contra la salud y el ecosistema.

SAN PEDRO SULA- Representantes de Centroamérica y México demandan a los Estados de la región mesoamericana, como a los sistemas internacionales que cancelen y no emitan más concesiones mineras, ya que éstas atentan contra la salud y el ecosistema.

Magdalena Donoso, co-coordinator of GAIA in Latin America.

Magdalena Donoso, co-coordinator of GAIA in Latin America.

Es triste reconocer que la majestuosa geografía latinoamericana, viene siendo salvajemente golpeada por una serie de inconvenientes ecológicos, los cuales perjudican la riqueza natural de sus paisajes y destruye la paz verde de los ecosistemas, debido a la mano todopoderosa del Hombre que privatiza la salud de la Naturaleza, y la convierte en un espejo de los ecocidios cometidos en nuestros ancestrales territorios.

Es triste reconocer que la majestuosa geografía latinoamericana, viene siendo salvajemente golpeada por una serie de inconvenientes ecológicos, los cuales perjudican la riqueza natural de sus paisajes y destruye la paz verde de los ecosistemas, debido a la mano todopoderosa del Hombre que privatiza la salud de la Naturaleza, y la convierte en un espejo de los ecocidios cometidos en nuestros ancestrales territorios. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), felicita a las y los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de La Paz, Baja California Sur (BCS) y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz por su lucha y logros en contra de la instalación del proyecto de muerte “Los Cardones” que se pretende imponer sin el consentimiento ciudadano dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), felicita a las y los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de La Paz, Baja California Sur (BCS) y al grupo de abogados representados por Arturo Rubio Ruiz por su lucha y logros en contra de la instalación del proyecto de muerte “Los Cardones” que se pretende imponer sin el consentimiento ciudadano dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna. Desde la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) se ha impulsado la Solidaridad con el Pueblo Haitiano, además de denunciar la intervención de las Tropas de Minustah allá.

Desde la Articulación de los Movimientos Sociales hacia el ALBA (ALBA Movimientos) se ha impulsado la Solidaridad con el Pueblo Haitiano, además de denunciar la intervención de las Tropas de Minustah allá.

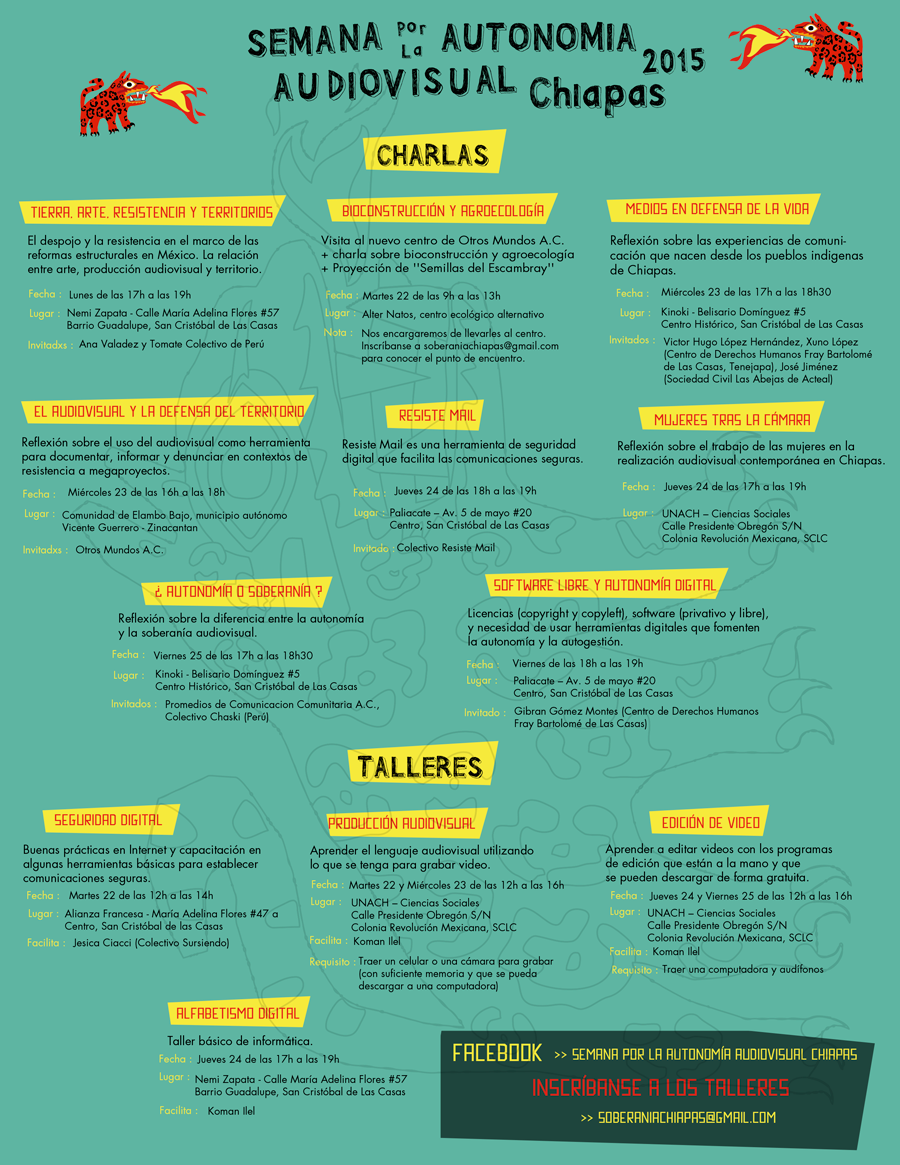

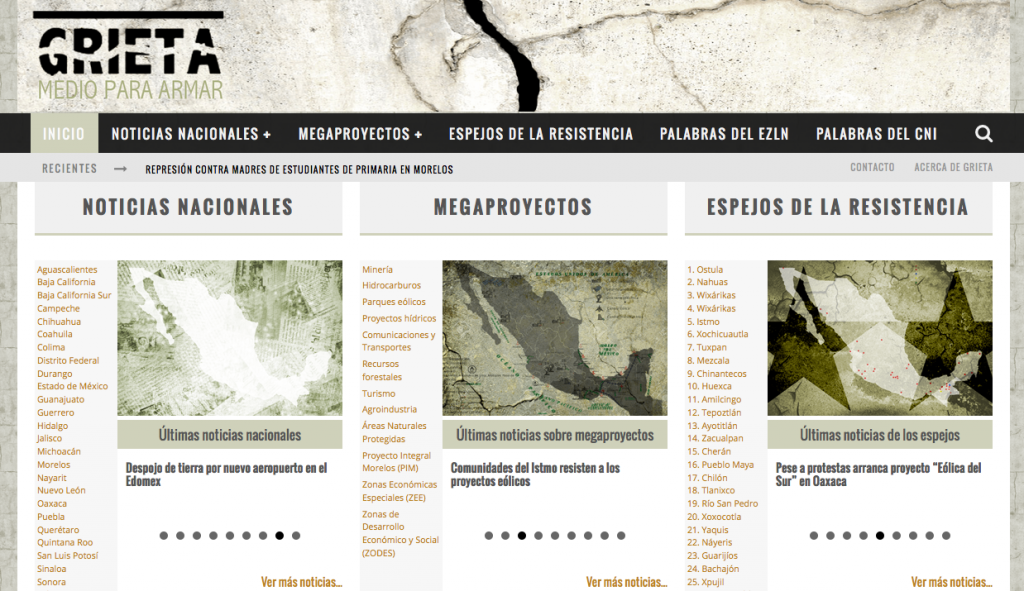

Anuncia Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) el lanzamiento de Grietas Medios para armar, (http://www.grieta.org.mx) portal web que recopila la información de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y da un mapeo muy completo de las agresiones capitalistas en cada uno de los estados de la república y de las resistencias en los pueblos originarios que se han sumado al llamado del Congreso Nacional Indígena, así como los comunicados y actividades de los pueblos zapatistas de Chiapas, como el Seminario del Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, los comunicados del EZLN y las Juntas de Buen Gobierno.

Anuncia Enlace Zapatista (http://enlacezapatista.ezln.org.mx) el lanzamiento de Grietas Medios para armar, (http://www.grieta.org.mx) portal web que recopila la información de medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y da un mapeo muy completo de las agresiones capitalistas en cada uno de los estados de la república y de las resistencias en los pueblos originarios que se han sumado al llamado del Congreso Nacional Indígena, así como los comunicados y actividades de los pueblos zapatistas de Chiapas, como el Seminario del Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, los comunicados del EZLN y las Juntas de Buen Gobierno.