Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 20 de agosto de 2019

Sr. presidente, el Modelo Extractivo Minero por definición no es sustentable, toda vez que se trata de una actividad extractiva que se basa fundamentalmente en el uso de insumos NO RENOVABLES. Si a ello le agregamos que toda actividad minera por si misma genera daños ambientales y a la salud por la lógica de su implementación operativa, tenemos entonces una combinación maquiavélica y perversa, porque los daños son descomunales. Por ello, parte del procedimiento legal debe estar sustentado en una Manifestación de IMPACTO Ambiental. Sumemos a esto que, prácticamente desde hace medio siglo, la minería dio un salto cuántico con el uso de técnicas y tecnologías capaces de movilizar en pocas horas miles y miles de toneladas de rocas que en conjunto significan cerros enteros, a tal grado que sólo en este periodo de 50 años ya se han extraído poco más del doble de la cantidad de metales que se extrajeron desde la llegada de la corona española a México.

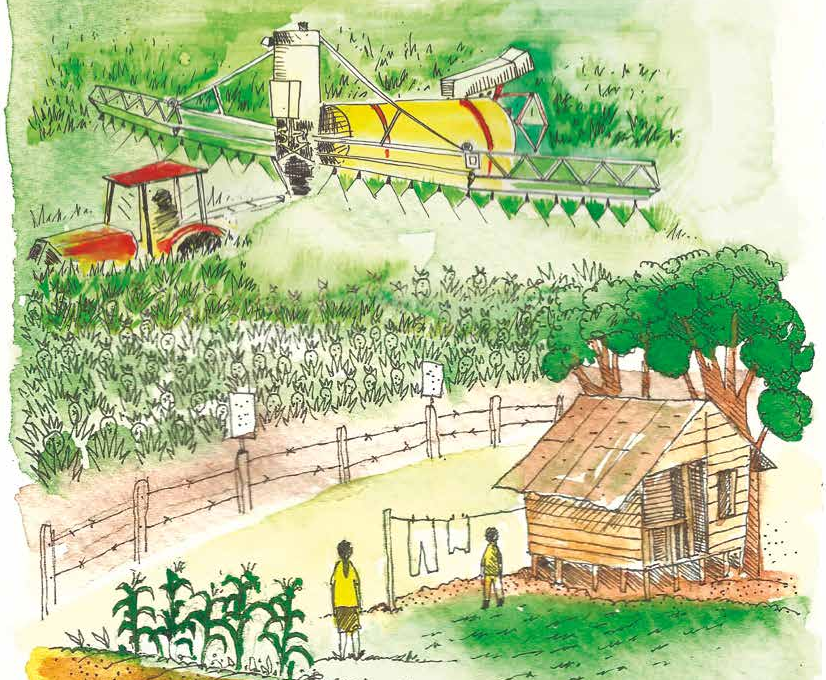

En este proceso se modificaron las técnicas de extracción y empezaron a implementarse las técnicas A CIELO ABIERTO Y LA DE TUMBE Y RELLENO, mismas que se vieron en la necesidad de extender sus áreas de extracción para poder tener espacio suficiente para lograr procesar la descomunal cantidad de material removido y extraer los metales de su interés con la ayuda de sustancias químicas como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico y otras sustancias ácidas, que ocasionó modificaciones en las leyes mexicanas y ya tiene tiempo que se crearon las NOM para establecer criterios y procedimientos para, a partir de ello, establecer en la ley que la minería tiene UN CARÁCTER TÓXICO. Por lo tanto, debe tener procedimientos de actuación y estar supervisada y vigilada porque potencialmente, como ya lo sabemos, son bombas de tiempo. Si tomamos en cuenta estos aspectos, no hay forma que nadie pueda sostener de manera real, coherente y científica que hay minería verde, sustentable, amigable con el ambiente. Luego entonces quienes promueven ese discurso de matices y maquillajes son los mismos de siempre, las multinacionales que utilizan a la ONU y otras instancias para mentir y seguir engañándonos, al igual que a usted, con que el progreso y desarrollo minero es el camino de los pueblos.

Toda la actividad minera contamina, pero el uso de las nuevas técnicas ha hecho que la contaminación alcance realmente niveles irracionales, entre los cuales, la técnica a Cielo Abierto es esencialmente la más depredadora del medio ambiente. Su elevadísimo consumo de agua, la contaminación de la misma y los millones de toneladas de desechos, terreros, jales, despolves plagados con metales pesados tóxicos y partículas de tamaño PM 10 y 2,5 literalmente expuestas al aire libre, son algunos de sus componentes que generan daños cotidianos, permanentemente e irreversibles, de tal tamaño y tan obvio que a simple vista se pueden discernir cómo es que no hay voluntad política para detener la minería.

Los datos en el mundo son contundentes:

- a. Es el megaproyecto que más destruye suelos, bosques, selvas, y, en consecuencia, provoca afectaciones sociales en todos los sentidos (destrucción del tejido social, daños de severos a graves e irreversibles a la salud, desarticulación familiar por muertes, etc.);

- b. También es el megaproyecto que más impacto induce contra los derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, al paisaje, a la cultura, porque en si mismo SU FIN ES EL DESPOJO y el despojo de territorios es tan brutal, que no se puede mirar el destrozo sin apelar a la mínima consciencia;

- c. Mariano Abarca o Bernardo Vázquez son una muestra de cientos de asesinados por resistir a tal despojo, a tal grado que llenan la geografía del país y de América Latina. Asesinatos que, por cierto, están en total impunidad;

- d. Es el megaproyecto extractivo que mayor acumulación de riqueza para sí mismo genera, y al mismo tiempo que es un mito la generación de muchos empleos, porque en su fórmula nunca cuentan, entre otros factores, los empleos que desplaza, lo cual es el otro componente central de la actividad minera EL DESPLAZAMIENTO FORZADO;

- e. Las concesiones mineras que ha entregado el gobierno mexicano están comprometidas en los Tratados de Libre Comercio para asegurar la ganancia y el extractivismo de las empresas mineras a tal grado que, de amenazar su actividad, demandan a los gobiernos con millones de dólares por impedir su actividad altamente lucrativa a expensas de los pueblos y del medio ambiente, tal como ya sucede en México https://movimientom4.org/2019/06/informe-casino-del-extractivismo-las-empresas-mineras-apuestan-con-la-vida-y-la- soberania-de-america-latina-usando-el-arbitraje-supranacional/, de tal manera que, se le agradece que desde su posición no se entreguen más concesiones, lo cual esperamos obedezca y cumpla el titular del sector;

- f. Es también una actividad extractiva que no asume, ni siquiera sus ridículos procesos creados por ellos mismos relacionados con la responsabilidad social corporativa, los principios rectores empresariales, el código para el buen uso del cianuro, etc., etc., por lo tanto, nunca cumple los costos sociales y ambientales que ellos mismos establecen en la MIA y en los convenios que firman con comunidades. Ni que decir de evasión o desviación o la omisión de los pagos hacendarios/impuestos que realmente corresponderían a sus ganancias y, sobre el pago del impuesto minero a municipios, que ahora se propone sea directo a comunidades, la verdad es que no tiene caso ni opinar al respecto, porque es notorio el desconocimiento de lo que ello significa. No respetan ni las débiles leyes mexicanas, ni las directrices internacionales, ni los convenios con las comunidades que, engañadas firman la depredación de la tierra;

- g. La ley minera que tenemos es un símil que Canadá impuso en toda América Latina, con lo cual le queremos decir, que de ninguna manera es cierto que en Canadá y en Estados Unidos la minería es cumplida, amigable y sustentable, sino todo lo contrario, de ahí mismo es donde viene lo que se implementa en México y en América Latina. Por lo tanto, no sabemos quién le informa e influye en su postura totalmente errónea a lo que realmente sucede, aunque sospechamos que Gómez Urrutia podría ser uno de ellos o los responsables del sector, en especial el Sr Quiroga que sabemos es un exdirector de empresas mineras, por ende, un promovente que le interesa el sector, pero en lo más mínimo los daños que ocasiona, y por ello va a cenar con los empresarios mineros, pero es incapaz de atender a los pueblos afectados por las empresas. De hecho, es lamentable el nivel de injerencia del gobierno canadiense en ese tema y en particular el papel y rol que juega la embajada canadiense en México, que sale a celebrar la inversión minera en una de las zonas de mayor violencia del mundo como sucede en el estado de Guerrero, al mismo tiempo que el gobierno canadienses emite alertas para que los turistas canadienses no visiten Guerrero, más racismo de este tipo no se puede permitir, menos aun seguir generando una opinión de que la minería en México debe seguir el buen comportamiento de la canadiense o estadunidense, porque es totalmente falso.

Para nosotros como REMA, es mejor exhortarlo a que revise meticulosamente todo esto que le mencionamos, porque se trata de 11 años de narrativa, de vivencias en las comunidades, de apoyos académicos, de procesos de análisis e informativos de medios de comunicación, del intercambio de experiencias nacionales e internacionales, de atrevernos a demandar al gobierno canadiense porque sabemos que tenemos la razón jurídica, de pelearnos contra el despojo y el desplazamiento del mal llamado progreso y desarrollo minero. Todo esto NOS HA ENSEÑADO A DERRIBAR LOS MITOS DE LA MINERÍA CANADIENSE, aceptar lo anterior es una prioridad para usted señor Presidente, porque de verdad si no lo hace, nos quedará un amargo sabor de boca porque pareciera que entonces, también quiere engañar a las comunidades y al conjunto de la sociedad tratando de convencer que la actividad minera es “compatible con el medio ambiente” y que además aporta a la economía del país y dan fuentes de empleo. Este Modelo Extractivo no es verde, no es sustentable, no es responsable, ni aporta al desarrollo del país. Nuestro campo, los pueblos originarios, la gran y prodigiosa diversidad de la naturaleza que tenemos, la fuerza del pueblo de México que ha aguantado el saqueo hasta el cansancio, es lo que tenemos para hacer crecer y cambiar al país, es lo que suponemos debe ser el fondo de la 4T, porque si seguimos en la retórica de la mentira, pero dicho desde la legitimidad que usted se ganó en el proceso electoral, entonces la 4T no es real, sino una idea suya, para usted y para los de siempre.

Desde antes de que asumiera la responsabilidad de ser Presidente le enviamos un comunicado en donde le pedíamos algunos guiños de que somos escuchados, que, para comenzar, cancelara todas las concesiones que son miles, en dónde no hay un sólo proyecto operando, como bien usted señala, sólo favorece la especulación y el engordamiento de vividores en la bolsa de valores, la venta ilegal de concesiones entre quienes las poseen y que debería ser penado con la cárcel en México porque el país no las vende y otros hacen riqueza de la insuficiencia legal que hay al respecto. Habría que solucionar primero el desastre ambiental del Grupo México en el Río Sonora, pero NO DESDE EL ACUERDO CON UN EMPRESARIO que se ha ganado desde hace años el pleno derecho de estar en la cárcel por la cantidad de personas y de miseria que han generado sus múltiples proyectos mineros que tiene en el país y en otros países, sino desde hacer valer el estado de derecho. Por qué negociar con un hampón como el Sr Larrea y continuar sumiso a su negocio. Por otra parte, celebramos la postura adquirida para el rescate de los compañeros del desastre de Pasta de Conchos, al igual que celebramos deje fuera al Senador Gómez Urrutia y al Sr Larrea célebres coparticipes del abandono y no rescate de los 63 trabajadores, porque por lo menos es una luz para que por fin, ellos y sus familias descansen de este terrible agravio en donde el desprecio a la vida se volvió política pública. Le pedimos también sume a su mirada sobre la problemática minera a quienes han sido asesinados por defender la vida y el territorio, porque sus asesinatos son prácticamente carpetas de investigación, folders archivados, familias que se niegan a la impunidad y continúan persiguiendo a la justicia. Bernardo Vázquez, Mariano Abarca, Bety Cariño, Ismael Solorio y su esposa Manuela Ortiz, son algunos de los vacíos del corazón que cargamos por una política basada en el desastre y la violencia, que viven pueblos enteros y que todo ello empeora de manera significativa en aquellos que le dijeron sí a la minería como Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, como en Salaverna, Mazapil, la Colorada y Chalchihuites en Zacatecas, como también sucedió en Cerro San Pedro de San Luis Potosí. Cada pueblo minero de estos y muchos más que por falta de espacio no mencionamos, han sido una parte fundamental de nuestro aprendizaje porque nos han proporcionado los elementos necesarios para construir y tener la total convicción de ser férreos opositores a ese tipo de progreso y desarrollo. No queremos más violencia del Estado para quienes resisten por la vida y luchan en contra del despojo y del desplazamiento forzado. Basta de persecución por parte del Estado en Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, en prácticamente todo el país. No nos parece ni correcto que usted Sr. presidente, establezca agenda con dichos falsos sobre una minería sustentable que no existe ni en México, ni en Canadá, ni en China, y que su regulación y “la buena dirección” de Gómez Urrutia la meterá al orden laboral, porque sabemos como abandona a sus trabajadores gremiales. Tampoco nos parece justo que no escuche, ni hable, ni reciba a las resistencias contra las mineras, pero si convocar a empresarios para “regañarlos” y decirles que se porten bien y que no nos abandonen porque necesitamos sus empleos. Eso es totalmente incongruente con alguien que dice quiere transformar al país. Discutir la problemática minera para nosotros no pasa por un espacio de participación amplio, sino por terminar con las asimetrías y entonces sí darle forma y fondo a un proceso crítico y serio sobre la problemática que existe en torno a la industria minera, como sucede ahora con el INPI: creando consultas amañadas, falsas y sin contenido; entonces da igual y políticamente seguiremos como ya estamos en transiciones de oropel, mientras la gente y los ecosistemas mueren.

Su discurso en torno al respeto al medio ambiente, al combate al cambio climático, al desarrollo sustentable, entre otros “slogans” que posicionó durante su campaña y que continúa mencionando, por cierto con menos enjundia ahora que ya gobierna, no son congruentes con la práctica de las acciones que ya suceden, por lo que, NOS NEGAMOS A RECONOCER SU PALABRA, SI ESTA CONTINÚA OFRECIÉNDOLE APOYO A UNA ACTIVIDAD QUE ESTÁ MATANDO AL PUEBLO DE MÉXICO, a sus bosques, a sus recursos hídricos, a sus suelos y a su soberanía alimentaria.

Nos parece bien que al parecer ya no entregará más concesiones mineras, pero qué hará usted con las existentes que son miles, porque cada que inicia la operación de alguna de ellas daña, no una, sino varias comunidades, varios ríos, varios ecosistemas. Cancelarlas de forma definitiva y de forma permanente es el inicio para resolver los conflictos actuales; penalizar a aquellos dueños de las empresas que han violentado leyes, violado derechos y actuado de forma violenta contra los opositores a dicha actividad es una plataforma urgente para que las empresas empiecen a sentirse que no son más poderosas que el gobierno, ni que el pueblo de México. Eliminar la actividad extractiva a cielo abierto y de tumbe y relleno es una urgente necesidad, porque sólo de esa manera se provocará la transición y el impulso a otras formas de producción y consumo que debemos restituir, reconstruir y reafirmar entre todas y todos.

Sr. Presidente Andrés Manuel, como se dará cuenta, el tema minero ofrece una amplia gama de problemas que simplemente usted no observa y que, de hecho, acá ni siquiera alcanzamos a mencionarlas porque aun hay más tela de donde seguir cuestionando sobre los por qué luchamos para que no haya minería en México. No faltará quien salga al quite diciendo que necesitamos una Ley Minera moderna e incluyente, así como esperemos que, si nos lee, no salga con la retórica de que somos ingenuos al tema por querer expulsar de México una actividad loable y noble, porque si así lo piensa, le adelantamos que DE FACTO ATACARÁ A PAÍSES Y PROVINCIAS DE OTROS PAÍSES QUE YA HAN PROHIBIDO ESA ACTIVIDAD. Le podemos garantizar que nos podrán seguir criticando por mil cosas, pero no de ser ingenuos o que nos pongan la etiqueta de activistas radicales sin fundamentos ni legales, ni científicos, porque en lo que usted planea el rumbo, nosotros ya hemos pasado por la embajada de Canadá, por la ciencia, por los pueblos, por las empresas, por las leyes, por los trabajadores, por el agua contaminada, por miles de enfermos y, de todo ello hemos aprendido mucho para cuando llegue el momento, poner en ridículo a los dueños y empresarios mineros, lo que haremos cuando existan y se garanticen la igualdad de condiciones, cuando sean ellos quienes den la cara y no envíen a sus gerentes y no sea bajo su asimetría de dinero, la violencia y los políticos afines a ellos.

Usted ha creado una expectativa muy alta de credibilidad en este país la cual, por supuesto ya necesitábamos, pero por la forma en la que de repente hace uso de la palabra, nos preguntamos si sus operadores son tan inútiles que no pueden pasarle una ficha de verdad y no llena de mentiras. Es distinto que usted diga que no le importa si en el país opera una minería rapaz, a que diga que exhorta a que tengamos una minería verde y linda como en Canadá, porque sobre esta última frase, no hay forma que logre encontrar elementos ni técnicos, ni científicos, ni razonables, ni sustentables, ni epistemológicos sociales, por lo tanto, es una gran mentira y, en esas circunstancias no sólo se engaña a sí mismo, sino también al pueblo de México, ese pueblo que hoy le da toda la mano de la credibilidad. Aún es tiempo, no lapide su principal fuerza basada en el apoyo social que ostenta al pretender vender la imagen de una actividad que está matando al planeta como si fuera una actividad sustentable.

¡TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: Mina Carrizalillo – trabajo movil

Más información:

Las demencias del Progreso y Desarrollo Minero «El paradigma del dinero o la vida»

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional

Sr. Presidente de México, ¿De dónde saca usted que en Canadá las empresas mineras son bien portadas?