Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades federales competentes para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos agrícola, urbano y jardinería.

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y SADER. de que el Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato, como lo hacen ya otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México.

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de café y otros cultivos” declaró Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

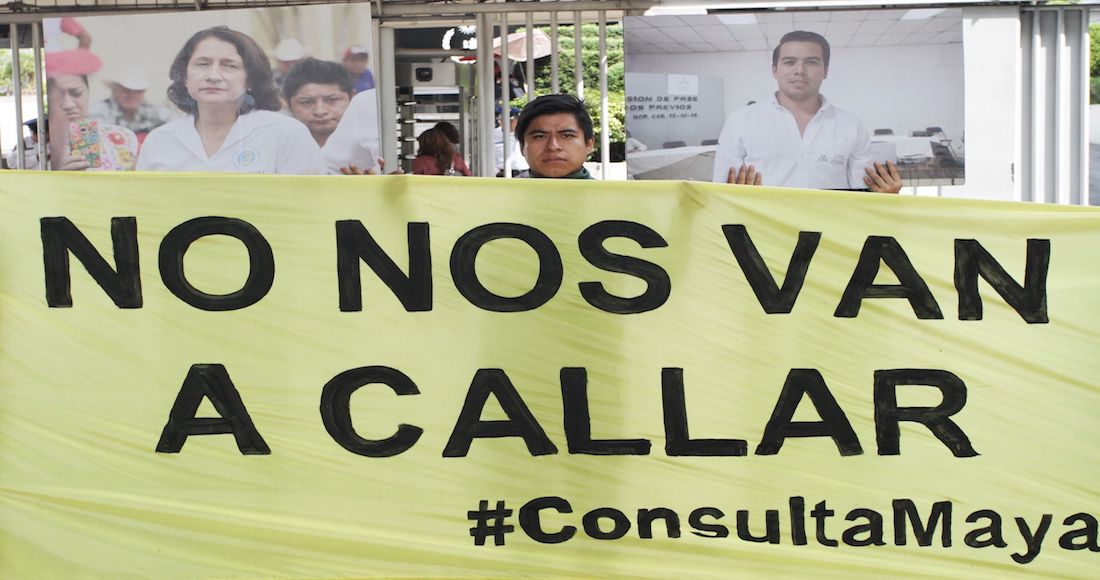

“Otra de las demandas de la carta es que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche” afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit.

También cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

Más información:

- [1] Comunicado de Semarnat 21 mayo 2020, https://n9.cl/6f15 y Video https://n9.cl/atrh6

- [2] Ver CIBIOGEM https://n9.cl/iw0f

- [3] Ver http://www.naturalezadederechos.org/antologia5.pdf

- [4] Ver comunicado 9 octubre de 2018 https://consumidoresorganicos.org/2018/10/09/encuentran-glifosato-ogms-en-muestras-harina-maiz-maseca/ , y de la UCCS https://www.uccs.mx/downloads/index.php?id=file_59e715a0e4186