Pronunciamiento del encuentro nacional sobre “»a defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafios a la antropología» – Ciudad de México, a 26 de septiembre 2018

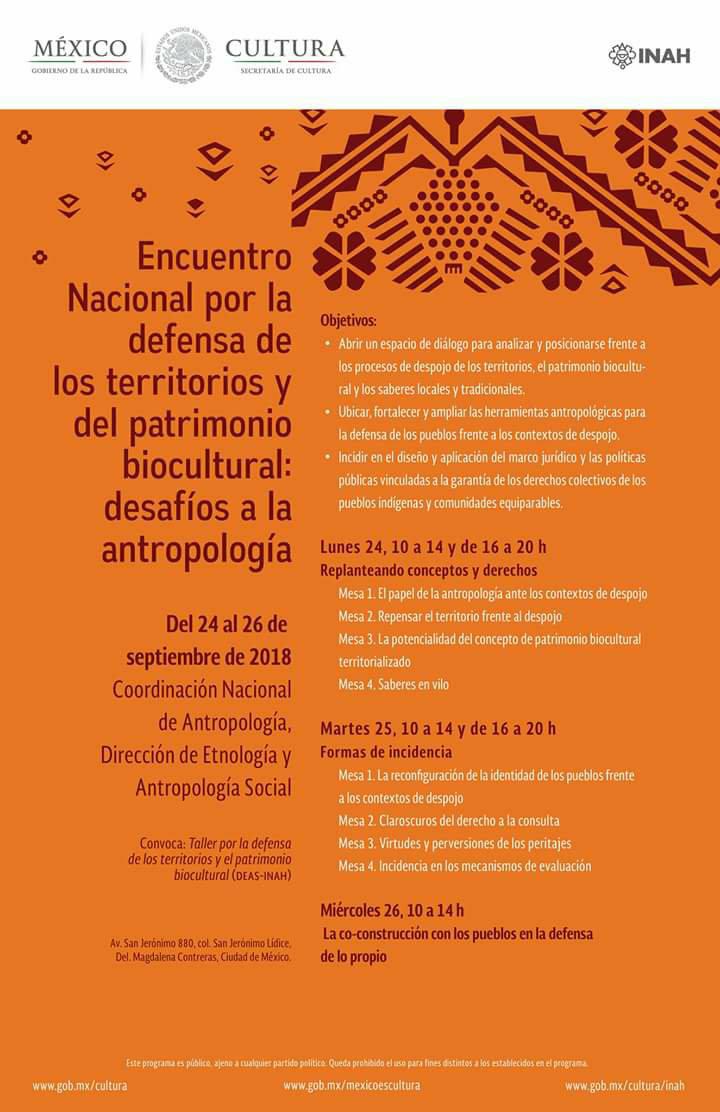

Del 24 al 26 de septiembre de 2018, integrantes de movimientos sociales, estudiantes y trabajadores académicos vinculados al conocimiento antropológico, realizamos el Encuentro Nacional «La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafíos a la antropología».

Del 24 al 26 de septiembre de 2018, integrantes de movimientos sociales, estudiantes y trabajadores académicos vinculados al conocimiento antropológico, realizamos el Encuentro Nacional «La defensa de los territorios y del patrimonio biocultural: desafíos a la antropología».

En este espacio de análisis y posicionamiento colectivo, se evidenció la necesidad de sumar a grupos y colectivos en la defensa de los territorios y de un mayor involucramiento institucional ante las amenazas y afectaciones a los pueblos, los territorios y los saberes locales y tradicionales, generadas por los megaemprendimientos extractivos, turísticos y de infraestructura, amenazas propiciadas por las políticas económicas orientadas por una lógica colonial y el modelo de desarrollo nacional, impuestos violando los derechos de los pueblos, pasando por encima de los procesos basados en la libre determinación, la autonomía y la autogestión, mismos que ahora empresas y gobiernos quieren regular con falsos procesos de consulta y de consentimiento.

A la par que las empresas generan estrategias de despojo cada vez más sofisticadas y en complicidad con distintos niveles de gobierno, y en muchos casos con grupos delincuenciales, los pueblos indígenas y campesinos generan estrategias de defensa y proyectos de vida, creando prácticas de organización novedosas que integran los saberes tradicionales en su respuesta a la problemática actual.

La experiencia de trabajo de investigación y acompañamiento en dichos procesos por la defensa territorial, fundamenta nuestra preocupación compartida ante el anuncio de diversos megaproyectos por parte del presidente electo. Así, en cuanto al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ya cuestionado, subrayamos además la relevancia argumental de la perspectiva de los pueblos originarios afectados y sus territorios; la vaguedad de los términos de una consulta anunciada que no responde ni a las particularidades ni a las especificidades de los afectados principales; el soslayo de la argumentación relativa a la corrupción de contratos y licitaciones en ese proyecto, y la improcedencia de disfrazar como argumentaciones técnicas y seudo-científicas los intereses de los empresarios y su lógica mercantil. En ese contexto es que rechazamos el proyecto de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

En cuanto a proyectos como el «Tren Maya», el «Corredor Transístmico» y las plantaciones forestales en el Sureste, las Zonas Económicas Especiales y la construcción de 300 nuevas carreteras, han sido todos proclamados sin considerar la exigencia de consulta previa, su carácter vinculante y el imprescindible consentimiento de los pueblos, y sin analizar objetivamente y con la participación decisoria de las comunidades afectables, antes de emitir licitaciones, los diversos efectos negativos previsibles que pueden acarrear. Sin embargo, cabe reflexionar, ¿Por qué se debe consultar a los pueblos sobre algo que no han propuesto ni solicitado como tales? La precariedad es instrumentada en el modelo extractivo en condiciones desiguales que arrancan desde la exclusión misma de la voluntad de los pueblos respecto a sus proyectos de vida y de futuro. No se trata en el fondo de ver si los pueblos aceptan o no las imposiciones o propuestas del modelo extractivista, siempre planteadas en desventaja, sino de respetar y apoyar su capacidad ya evidenciada de determinar otro mundo posible.

La asimetría del modelo extractivo coloca a los pueblos frente a proyectos ajenos a su bienestar y su identidad, y en consecuencia se les niega la generación de mejores condiciones para que esos pueblos determinen su presente y su futuro de manera no reactiva ni bajo presión política y económica.

Dichos proyectos, planteados desde esta asimetría, violan la autonomía de los pueblos y evidencian la continuidad del modelo depredador neoliberal impulsado por los gobiernos precedentes. En cuanto al modelo eventual de producción intensiva de celulosa a partir de monocultivos forestales, debe de ser prohibida por sus diversas implicaciones socioambientales negativas. Exigimos, por tanto, que se cancelen las concesiones y el modelo y marco legal que las posibilita, así como todos los megaproyectos extractivos, como son los de minería a cielo abierto por metales, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, explotación por fractura hidráulica (fracking) y procesos asociados. La demanda elemental de cancelación de concesiones no es para que éstas se otorguen mediante consulta. Es el modelo completo el que se encuentra cuestionado, porque atenta contra la vida al priorizar y naturalizar a la acumulación por desposesión, la lógica de inversión, el dominio del capital sobre el trabajo y la mercantilización del mundo, cerrando vías a las maneras y modos de vivir el mundo que no se basan en el usufructo y depredación de la vida.

A su vez, es preciso que se termine la criminalización, hostigamiento y asesinatos de quienes luchan contra el despojo y la depredación; también demandamos la libertad incondicional de los presos que han sido procesados y perseguidos por defender su territorio y sus bienes comunes. Todo esto debe estar sustentado en la garantía de la abrogación de las leyes secundarias que le dan sustento a la reforma energética (Ley Minera, de Agua, Hidrocarburos, de geotermia, eléctrica, entre otras).

Exigimos la prohibición de cultivos transgénicos en México por la contaminación genética en especies silvestres y criollas, y por los problemas a la salud ya claramente documentados que derivan del uso del herbicida glifosato, asociado o no a los transgénicos. Es a su vez fundamental que se derogue el Decreto de aprobación del Protocolo de Nagoya en México, ya que implica la mercantilización y apropiación de la biodiversidad y de los recursos genéticos asociados a ello, así como del conocimiento tradicional que las mujeres y hombres de los pueblos tienen sobre sus usos y disposición de uso colectivo.

Todas las instancias públicas en sus estatutos, leyes, reglamentos y normatividades deben ser compatibles para garantizar y respetar los derechos colectivos de todos los pueblos, y sin menoscabo alguno a la inclusión de los procedimientos por usos y costumbres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables. Con esta misma base cuestionamos, en el terreno de las iniciativas políticas de gobierno, la propuesta de creación de un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con las reminiscencias que dicha propuesta provoca del viejo indigenismo de Estado que por muchos años mediatizó y manipuló a los pueblos. Cuestionamos también el establecimiento de una «Secretaría de pueblos indígenas de la Ciudad de México», pues se ha planteado al margen de su voluntad.

Considerando lo anterior, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural exige a nosotros, a las instituciones académicas, al gobierno y al pueblo de México un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad. No basta con documentar y denunciar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida: es imperativo acompañar a los movimientos sociales, democratizar nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común.

Ante los procesos impuestos de patrimonialización de los bienes comunes y la mercantilización de los saberes, las cosmovisiones y las formas de vida que se han estado impulsando a través de los «Pueblos Mágicos», «Barrios Smarts», gentrificación urbana y «Paraísos Indígenas», entre otros, nosotros, por el contrario, respaldamos el impulso a proyectos autogestivos endógenos, basados en la valoración de la identidad, la memoria y las culturas propias de los pueblos, así como en los atributos naturales y ecológicos de los territorios.

Ante mecanismos de evaluación exógenos y parciales, a cargo de los operadores de los proyectos extractivos (como es el caso de las manifestaciones de impacto ambiental y las evaluaciones de impacto social), exigimos procesos participativos de diagnóstico, generados a partir de acuerdos de asambleas y protocolos integrales a cargo de instancias imparciales y autónomas. Las evaluaciones no deben depender del interés de las empresas, menos aun de operadores de gobierno que carecen de capacidades para realizarlas y evaluarlas. Ello demanda mecanismos específicos de control, y el primero de ellos es la participación genuina de las comunidades en esos procesos. Sin embargo, es preciso puntualizar de nuevo que, todas las evaluaciones de propuestas procedentes del modelo extractivo, constituyen medidas reactivas ante proyectos generados al margen, y a su vez en contra, de la capacidad misma de los pueblos para dar cauce a una realidad ajena a la mercantilización del mundo. ¿Qué evaluación ambiental, sociocultural, sanitaria o integral puede dar cuenta cabal de los perjuicios por la imposición global de ese modelo en su conjunto? Como sucede con las consultas, los peritajes y las evaluaciones son sólo medidas reactivas que no van a fondo en cuanto al origen de los efectos de la mercantilización del mundo y de la vida. Y los efectos de ese modelo están a la vista, siendo tal vez el peor de ellos la anulación de posibilidades para el surgimiento y consolidación de modelos que honren la vida.

Frente a procesos de consulta amañados y corruptos que legitiman la imposición de proyectos de despojo, reivindicamos el derecho insoslayable de la libre determinación de los pueblos, quienes a través de sus usos y costumbres reivindican su existencia misma y ejercen su posición ante megaproyectos o de cualquier otro proyecto que no surja desde su propia cosmovisión, necesidad y realidad.

Ante la lógica racista y colonial, según la cual expertos externos son llamados a certificar la existencia o no del «ser indígena» en los juicios relativos a las afectaciones ambientales (como los peritajes antropológicos, fácilmente manipulados por las empresas), reivindicamos la autoadscripción y la autonomía como criterio fundamental para el sustento de la identidad indígena y campesina, y los derechos colectivos que ésta ampara.

Por tanto, nuestras instituciones deben de adecuarse a todo lo antes expresado para responder con eficacia a los requerimientos que impone la defensa del territorio y del patrimonio biocultural de todos los pueblos. La defensa de su integridad pasa por la defensa de los pueblos indígenas, originarios, afromexicanos y equiparables, tanto como la de toda la población del país.

A su vez, por este medio comunicamos nuestro rechazo al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, por haber otorgado al PVEM la Comisión de Ecología, en franca contradicción con los principios y finalidad que debe tener dicha Comisión. Debemos recordar que desde su fundación, dicho partido ha servido a los mercenarios de la biodiversidad, entre los cuales se encuentran negocios familiares, como los de la familia González Torres o el caso de la hija del minero Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, quien impulsó las nefastas Leyes de Biodiversidad y de Silvicultura.

Exigimos la modificación del artículo 2º constitucional para que garantice, en primer término y de manera prioritaria, el derecho de todos los pueblos indígenas y campesinos a determinar sus propios modelos de vida, y en segundo término, eventualmente, que cada uno de los procesos que apunten a la implementación del consentimiento y de la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, sea organizado, pensado y creado por cada pueblo y con el apoyo y la colaboración de aquellos actores que ellos mismos determinen y quienes deben, sobre todo, reivindicar la permanencia en el presente y el futuro del significado del ser pueblo, de la comunalidad, del territorio y de los procesos que desde su cosmovisión refrendan los pueblos mismos. Sólo así valdría la pena consultarlos, siempre con carácter vinculante y sin que estos procesos se planteen para ejecutar proyectos que provienen del modelo extractivo que explota y mercantiliza el mundo y que anula la dignidad y vida de los pueblos y los bienes naturales.

Exigimos la reforma del artículo 4º constitucional para que garantice la preservación y el cuidado de la integridad ambiental en el territorio nacional, y de condiciones de vida digna para pueblos e individuos como preferenciales y prioritarias sobre cualquier otra actividad social o económica: industrial, comercial, de desarrollo urbano, agroindustrial, etc.

Exigimos el pronto esclarecimiento de todas las agresiones sufridas en el país por defensores del territorio y del patrimonio biocultural y el castigo a los responsables materiales e intelectuales, como es el caso, en Puebla, de los asesinatos de los compañeros Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tilihuit, el de la desaparición del compañero Sergio Rivera Hernández, opositor a la instalación de la hidroléctrica en Zoquitlán, Puebla, el 23 de agosto del presente año, los asesinatos en el mes de septiembre de Margarito Díaz González, guía del Pueblo Wixárica en Nayarit, y el de Jesús Javier Ramos Arreola, activista opositor al proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

ESTE ES UN MOMENTO CRÍTICO DE COMPROMISO COLECTIVO EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA NACIÓN

FIRMAN:

Individuos:

Paul Hersch Matrínez (INAH Morelos), Eliana Acosta Márquez (DEAS-INAH), Eckart Boege (INAH Veracruz), Giovanna Gasparello (DEAS-INAH), Rosa María Garza Marcué (DEAS-INAH), Julio Glockner Rossainz (ICSH-BUAP), Teresa Valdivia (IIA-UNAMCristina Barros (investigadora independiente), Enrique Leff Zimermann (IIS-UNAM), Gerardo Pérez Muñoz (Afectados Ambientales Puebla), Gilberto López y Rivas (INAH Morelos) Artemia Fabre Zarandona (Diálogo y Movimiento, A.C.), Francisco Javier Guerrero (DEAS-INAH), Alejandro Castaneira Yee Been (ENAH), Jaime Quintana Guerrero (Radio Educación), Alicia Barabas (INAH-Oaxaca), Itzám Pineda Rebolledo (UACM), Victor M. Toledo (UNAM), Federico Zuñiga (DEAS-INAH), Yuriria Juárez Martínez, Leonel Ayala Rojas, Emma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de Chapingo), Edmundo Arturo Pérez Godínez, Joel Adrán Tovar Velasco, Luz María Pizá, Adriana Montoya Esquivel, Marco Antonio Rocha Sánchez, Álvaro Reyes Toxqui, Lucero González García, Miguel Ángel Pinkus Rendón, Amaranta Ramírez Terrazo, Erica Hagman Aguilar, Eliseete Ramírez Carbajal, Sinecio López Méndez, Héctor Mario Aguilar Reyes, Sonia Cruz Vasconcelos, Beatriz Cecilia Aguilar Valdez.

Organizaciones:

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Maderas del Pueblo A.C., Acción Colectiva, Bios Iguana, Otros Mundos Chiapas, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México, El Barzón Poblano.

Más información:

El Escaramujo 77: AMLO, ¿PROGRESISTA O DE IZQUIERDA?

«El maíz es el grano por excelencia que nos dio aquí en esta región del mundo la base para el desarrollo civilizatorio de las culturas en México y sigue siendo en el presente la base de la alimentación, la identidad, el aprovechamiento y la apropiación de la tierra y el territorio. Las luchas a lo largo de la historia del país han sido para defender el territorio y la forma permanente de su apropiárselo es a través de la milpa. Eso es también uno de las grandes aportaciones de Mesoamérica, de México: que el maíz se siembra en conjunto con otros cultivos en la milpa para el aprovechamiento del agroecosistema, del ambiente, del terreno, pero también para la alimentación, porque nos da una alimentación equilibrada. Más de 600 platillos tenemos en México a partir del maíz, con la milpa son muchos más.

«El maíz es el grano por excelencia que nos dio aquí en esta región del mundo la base para el desarrollo civilizatorio de las culturas en México y sigue siendo en el presente la base de la alimentación, la identidad, el aprovechamiento y la apropiación de la tierra y el territorio. Las luchas a lo largo de la historia del país han sido para defender el territorio y la forma permanente de su apropiárselo es a través de la milpa. Eso es también uno de las grandes aportaciones de Mesoamérica, de México: que el maíz se siembra en conjunto con otros cultivos en la milpa para el aprovechamiento del agroecosistema, del ambiente, del terreno, pero también para la alimentación, porque nos da una alimentación equilibrada. Más de 600 platillos tenemos en México a partir del maíz, con la milpa son muchos más.