Análisis desde el enfoque del derecho humano al agua y al saneamiento respecto de la iniciativa de Ley General de Aguas dictaminada por Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados

Vía COMDA

Vía COMDA

Descargar pdf

El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas (LGA), publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 5 de marzo de 2015, resulta revelador del desconocimiento que tienen los diputados promoventes de la iniciativa en comento -Kamel Athie Flores, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Sergio Augusto Chan Lugo, y José Antonio Rojo García de Alba- y las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos que la dictaminaron, acerca de los estándares internacionales del derecho humano al agua y al saneamiento que dicen haber considerado. Como organizaciones defensoras de estos derechos cuestionamos también que se promueva una ley que en realidad no responde al mandato derivado del decreto del 8 de febrero de 2012 por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para contemplar el derecho humano al agua y al saneamiento en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho. El Estado garantizará el este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

La ley reglamentaria que tiene que emitir el Congreso de la Unión debería desarrollar el contenido y alcance del derecho humano al agua y al saneamiento y asegurar los factores indispensables para su realización: disponibilidad, accesibilidad física, asequibilidad, calidad, aceptabilidad, acceso sin discriminación, acceso a la información, y ejercicio de modo sostenible para las generaciones presentes y futuras. Asimismo, la ley debería definir el diseño institucional más apropiado para los fines del artículo 4°, y hacerlo en concordancia con las obligaciones que tienen todas las autoridades del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, sancionar y reparar sus violaciones, derivadas de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Lejos de ello, la iniciativa de LGA dictaminada restringe derechos humanos a través de disposiciones que resultan tanto inconstitucionales como inconvencionales:

• En el Título Segundo dedicado al Derecho Humano al Agua, artículo 49, se establece que este derecho comprende la obligación de la autoridad de garantizar “a los asentamientos humanos los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, y la dotación del mínimo vital”, disposición claramente contraria al estándar de acceso sin discriminación, al pasar por alto que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos de toda la población bajo su jurisdicción, independientemente del lugar donde se viva, y que los titulares del derecho humano al agua y al saneamiento son las personas, no los asentamientos. Abiertamente restrictiva y aún más discriminatoria resulta la definición que provee del Servicio Público de Agua Potable en su artículo 10, fracción 10 XLVII, como conjunto de actividades destinadas a suministrar agua potable para el uso público “urbano” en los asentamientos humanos y centros de población “legalmente constituidos”. También es importante subrayar que el ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento no se pueden circunscribir exclusivamente al ámbito doméstico y al contexto urbano, como si todas las personas tuvieran acceso a una vivienda y habitaran ciudades; además de resultar limitativo y discriminatorio, la ley debería tomar en cuenta que se requiere hacer uso personal del agua y tener acceso a opciones de saneamiento adecuado en otros lugares, tales como escuelas, centros de trabajo, hospitales, centros de reclusión, y hasta espacios públicos. No se debe olvidar lo señalado por diversos instrumentos y mecanismos de protección internacional de los derechos humanos: que el derecho humano al agua y el derecho al saneamiento son indispensables para una vida digna y condiciones previas para la realización de otros derechos humanos, como los derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, a la vivienda adecuada, a la educación, al trabajo, a la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como elementos cruciales para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación.

• La disposición relativa al “mínimo vital”, definido en el artículo 10 fracción XXXII como “el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas que corresponde a cincuenta litros diarios por persona” no clarifica si debe entenderse -como en otros países- en el sentido de una dotación de agua no comercializada, es decir, gratuita, con fines de subsistencia, ni se explica cómo el Estado va a garantizar dicha dotación. En cualquier caso debe tenerse sumo cuidado de no confundir mínimo vital con derecho humano al agua, pues la cantidad de agua que debe estar disponible para realizar el derecho no puede fijarse a priori y por igual para todas las personas sin considerar su condición de vida y necesidades específicas. La Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU sobre Derecho al Agua (OG 15) explica que el factor de disponibilidad refiere al abastecimiento de agua para cada persona que debe ser “continuo y suficiente para los usos personales y domésticos” -consumo, lavado de ropa, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica- y que la cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiendo que algunos individuos y grupos necesitan volúmenes de agua adicionales en razón de la salud, el clima, las condiciones de trabajo, etc.

• La OMS no ha fijado una cantidad de litros con la que toda persona podría ejercer su derecho humano al agua, sino que ha valorado el riesgo para la salud de las personas y las necesidades que podrían llegar a cubrir según la cantidad de agua a la que tengan acceso y al tipo y continuidad de suministro. Así, 50 litros por persona/día constituye un “acceso intermedio” de acuerdo con la OMS, que todavía presenta algunos riesgos para la salud y que si bien permitiría, en teoría, cubrir la mayoría de necesidades de consumo e higiene, no representan el “acceso óptimo” ni el nivel de riesgo para la salud más bajo, para lo cual se requiere que las personas obtengan de 100 litros en adelante de agua al día. Además, la OMS, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y ONU-Hábitat han señalado que estas cantidades de agua son meramente indicativas, y pueden diferir de un grupo a otro en función del contexto particular, el estado de salud, el trabajo, las condiciones climáticas y otros factores; por ejemplo, las madres lactantes, las mujeres embarazadas y las personas que viven con el VIH/SIDA necesitarán más de 50-100 litros de agua al día (Folleto 35 sobre Derecho al Agua, coeditado por OMS, OACNUDH y ONU-Hábitat)

• Por otra parte, el factor indispensable de calidad no se encuentra todo bien definido entre los términos del artículo 10 de esta iniciativa de Ley; le menciona en otras definiciones como la de “salubre” (fracción XLIII) y le confunde con una errónea definición del derecho al saneamiento (fracción XXIV). Por “salubre” entiende la calidad del agua para consumo personal y doméstico que “en términos de la normatividad aplicable” impide efectos nocivos para la salud, cuando la OG 15 establece que “el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico” (esta última parte sí está entre las definiciones, en referencia a cualidades y características del agua “aceptable”). Adicionalmente al agua de calidad, la OG 15 establece que tanto los servicios como las instalaciones de agua “deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad.”

• Además de una visión incompleta del estándar de calidad en el derecho al agua y al saneamiento, la iniciativa de LGA lo reduce a lo que se mida según la normatividad en México, cuando es sabido que no está actualizada ni incluye los parámetros necesarios para medir todas las sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua que pueden provocar daños a la salud más allá de enfermedades diarreicas. Lo mismo pasa cuando define “contaminación” (fracción XX), como la “incorporación al agua de elementos físicos, químicos o biológicos en concentraciones superiores a las permisibles conforme a las normas oficiales mexicanas relativas a la calidad del agua”. Peor aún, en vez de contemplar un modelo que prohíba la contaminación y conserve las fuentes de agua para poder contar con agua suficiente y de calidad para las generaciones presentes y futuras, la iniciativa resulta permisiva cuando en el artículo 142 prevé la negación o revocación de los permisos de descarga de aguas residuales si se rebasa “la capacidad de asimilación de contaminantes del cuerpo de agua.” Y por si fuera poco, esta iniciativa no hace nada para combatir la impunidad que se vive en el país frente a acciones contaminantes ni para que realmente se pueda remediar el daño, pues disposiciones como las del artículo 264 que establece “multas entre 200 y 50,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento en que se cometa la infracción” resultan totalmente insuficientes y en nada desalentarán a las empresas e industrias cuyas utilidades superan en mucho tales multas.

• Adicionalmente, al definir el uso industrial del agua como “agua para la extracción, conservación o transformación de materias primas” (artículo 10, fracción LIX), podría extenderse a los nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que reforma energética promueve, como los que buscan obtener gas de lutitas empleando la nociva técnica de fracturación hidráulica o fracking basada en enormes volúmenes de agua y mezcla de más de 750 químicos, muchos de ellos tóxicos y altamente contaminantes, en un marco legal que además flexibiliza la regulación de los asignatarios y contratistas y en un contexto en que la normatividad ambiental actual ni siquiera contempla tales sustancias. Con este tipo de disposiciones no se está garantizando ni el factor de calidad ni el de sustentabilidad, que permitiría gozar a las generaciones presentes y futuras del derecho humano al agua y al saneamiento.

• En cuanto a la inobservancia de los estándares internacionales del derecho humano al saneamiento -reconocido junto con el derecho humano al agua en la resolución de las Naciones Unidas A/RES/64/292 de 2010, y desarrollado en particular por el mandato de la Experta Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento (Informe A/HRC/12/24) y posterior Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, Catarina De Albuquerque- la iniciativa de LGA define el derecho al saneamiento como el “derecho que tiene la persona para que el agua para consumo personal y doméstico sea de calidad, salubre y aceptable” (art. 10, fracción XXIV). Esta errónea definición deja fuera de la legislación un derecho esencial para la vida digna y la salud de las personas, sí como para el medio ambiente sano, ya que en realidad la ley debería referir al “sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la higiene” y a la obligación del Estado de “garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad”. Asimismo, debería tomar en cuenta que la propia Relatora Especial ha señalado que derecho al agua y derecho al saneamiento “deberían tratarse como dos derechos humanos distintos, incluidos ambos en el derecho a un nivel de vida adecuado y con idéntico estatus, ya que esto ayudaría, entre otras cuestiones, a prestar una atención especial a la definición de normas específicas para el derecho al saneamiento y, a continuación, para la realización de este derecho. Además, la separación del derecho al saneamiento del derecho al agua supone reconocer que no todas las opciones de saneamiento se basan en sistemas basados en el agua.”

• Con respecto al factor de asequibilidad, sobre el cual la OG 15 establece que tanto el agua como los servicios e instalaciones de agua “deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos”, la iniciativa de ley se refiere a asequible solamente como “características de costos y cargos directos e indirectos asociados al agua para consumo personal y doméstico, así como las relativas a la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados” (artículo 10 fracción XI). Esta definición no aborda el corazón y sentido de este factor, el no comprometer, impedir, poner en riesgo el ejercicio de otros derechos humanos, es decir, que las personas no se vean limitadas o impedidas a ejercer plenamente su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda adecuada, entre otros, por un oneroso cobro de los servicios de agua potable y saneamiento.

• Por otra parte, aunque el artículo 41 de la iniciativa de ley señala que el derecho al acceso implica “que el agua para consumo personal y doméstico sea accesible y asequible, estos es, al alcance físico y seguro, por lo que se debe encontrar en las cercanías inmediatas de cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo; y los costos y cargos directos e indirectos asociados al agua deben ser acordes con la capacidad económica de los usuarios”, en el Título Décimo sobre el “Financiamiento del Sector de los Recursos Hídricos” en donde se refiere, entre otras cuestiones, al tema de tarifas, no se contempla el factor de asequibilidad y abiertamente establece como central la sustentabilidad financiera. El artículo 81 contempla la participación de los sectores “social y privado” en la prestación de los servicios públicos, señalando que podrán incidir en sus diversos elementos, tales como extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, , así como “determinación, facturación y cobro de tarifas.” El folleto 35 de la OACNUDH, la OMS y ONU-Hábitat sobre derecho al agua reconoce que las empresas pueden menoscabar el disfrute de los derechos humanos, “por ejemplo a través de la contaminación, la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos que las comunidades necesitan para beber. Cuando la gestión de los servicios de abastecimiento de agua corre a cargo del sector privado, puede haber preocupaciones en relación con la posibilidad de cortes arbitrarios e ilegales, la asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento y la prestación de esos servicios a los grupos vulnerables y marginados.” Asimismo, el dictamen señala que el Título Sexto reproduce las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales al señalar las reglas para su otorgamiento, prórroga, transmisiones, derechos y obligaciones de los concesionarios, suspensión, extinción y revocación de los títulos de concesión, pero destaca entre las novedades la regulación del trasvase (Capítulo VII, artículos 116 a 119), considerado además ese traslado de agua de una cuenca a otra de “utilidad pública” (artículo 8), independientemente de su finalidad, que podría ser el fracking, ni de la afectación que dicho trasvase pueda ocasionar a los derechos humanos de las personas que habitan en la cuenca de origen.

• Finalmente, el acceso a la información, otro de los factores indispensables para la realización del derecho al agua y al saneamiento que de acuerdo con la OG 15 “comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua”, no sólo no es promovido por la iniciativa dictaminada, sino que se ve gravemente restringido con disposiciones como las del artículo 262 fracción XXVI que ya ha sido cuestionado por miembros del sector académico y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) debido a que señala que la Comisión Nacional del Agua sancionará conforme a lo previsto por la ley una serie de “conductas”, entre ellas, “realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente”.

Por todo esto y más, sumamos nuestras voces a las de muchas otras que desde diferentes lugares del país exigimos una gestión del agua diferente, centrada en las personas, las comunidades y sus derechos humanos, demandamos un modelo que respete, promueva y garantice los derechos al agua y al saneamiento, que sea participativo y sustentable, un modelo para la vida presente y futura.

*Elaboró Areli Sandoval Terán, de DECA Equipo Pueblo, A.C., integrante de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y la Alianza mexicana contra el fracking (AMCF). Ciudad de México, a 22 de marzo de 2015.

Descargar pdf

Mail de RECOMA

Mail de RECOMA

El avance de la minería, el monocultivo sojero y otros proyectos extractivistas cercan a los pueblos nativos, que han retomado la lucha por territorios que garantizan no sólo su bienestar económico, sino también su supervivencia

El avance de la minería, el monocultivo sojero y otros proyectos extractivistas cercan a los pueblos nativos, que han retomado la lucha por territorios que garantizan no sólo su bienestar económico, sino también su supervivencia Escuchar

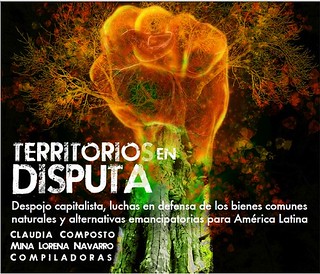

Escuchar  TERRITORIOS EN DISPUTA

TERRITORIOS EN DISPUTA Vía

Vía

Por

Por  En el municipio de Mataquescuintla – Guatemala, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2015, representación de pueblos, comunidades y organizaciones sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, nos hemos reunido para construir una propuesta de articulación continental y de impulso político.

En el municipio de Mataquescuintla – Guatemala, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2015, representación de pueblos, comunidades y organizaciones sociales nacionales y delegaciones internacionales de Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, México, Costa Rica, Canadá, Islandia, Noruega y Sudáfrica, al calor del compañerismo, la solidaridad y el diálogo intercultural, nos hemos reunido para construir una propuesta de articulación continental y de impulso político. Como afirma la socióloga, Maristella Svampa (2012) el territorio se ha constituido en el lugar privilegiado de la disputa a partir de la implementación de nuevas políticas sociales diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza y como espacio estratégico en términos de recursos naturales, sobre todo bajo la lógica del capitalismo extractivo que se ha instalado en nuestro país.

Como afirma la socióloga, Maristella Svampa (2012) el territorio se ha constituido en el lugar privilegiado de la disputa a partir de la implementación de nuevas políticas sociales diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza y como espacio estratégico en términos de recursos naturales, sobre todo bajo la lógica del capitalismo extractivo que se ha instalado en nuestro país.