EL ESCARAMUJO año 5 número 23:

REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN PANAMÁ

Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México

Septiembre de 2011, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

DESCARGAR: AQUÍ (.pdf 6 págs. 128.8Kb)

Ver también: LAS REPRESAS EN EL PROYECTO MESOAMÉRICA , REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN MÉXICO Y GUATEMALA , REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN EL SALVADOR Y COSTA RICA, REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN HONDURAS y REPRESAS HIDROELÉCTRICAS EN NICARAGUA

Panamá ha realizado cambios legales que facilitan la privatización del sector eléctrico y la inversión en hidroeléctricas. En 2006 el sector privado inició un vigoroso proceso de inversión en generación, particularmente en el desarrollo hidroeléctrico. A partir de 2006 –durante el gobierno de Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos de Chiriquí empezaron a pasar a manos privadas por 50 años prorrogables, según los contratos de concesión para construir hidroeléctricas. En casi todos los casos, las concesiones fueron gratuitas. Muchas de esas empresas luego vendieron sus derechos a precias altos a otras empresas, en transacciones privadas que no aportaron nada al Estado.

En la actualidad existen 15 proyectos hidroeléctricos en construcción con una inversión estimada de 1.353,1 millones de dólares. Los proyectos en construcción, de acuerdo con los cronogramas de ejecución, deberán estar concluidos entre septiembre de 2009 y julio de 2012 en operación comercial. Además, existen 16 proyectos hidroeléctricos más en fase de diseño final que representa una inversión de 1.024,2 millones de dólares.

Sin embargo se planea que sean 85 hidroeléctricas las que se puedan construir. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por el río Chiquirí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

HIDROELÉCTRICAS PANAMÁ

-Hidroeléctrica Algarrobos: en el caudal de la quebrada Algarrobos y el río Casita de Piedra hasta el río Chiriquí promovido por Unión Fenosa. Inició operaciones l 18 de junio de 2009,.Los Algarrobos es una planta hidroeléctrica sin presa pero con un canal de desviación. Se ha inscrito para MDL desde 2005,por parte de Unión Fenosa en España, haciendo una estimación de emisiones evitadas a lo largo del periodo de acreditación (21 años) de 810.600 ton CO2. La obra requerirá una inversión estimada en 21.7 millones de dólares.

-Hidroeléctrica Tabasará: comprende dos fases, Tabasará I y II, cuya área de funcionamiento se extiende a las provincias de Chiriquí y Veraguas. En construcción, se pretende terminar las obras en 2012.

-Hidroeléctrica Paso Ancho: consiste en una presa de 25 m de alto, de tierra, piedra y concreto rolado, sobre el río Chiriquí Viejo. Registrada en MDL. La tenía la empresa Intercarib, fue vendida al hermano del ex canciller Samuel Lewis Navarro, José Guillermo Lewis Navarro. Pertenece a Paso Ancho Hydro Power S.A.

-Hidroeléctrica El Sindigo: situada en el corregimiento de Caldera, distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, aprovechando las aguas provenientes del río Los Valles. Se reimpulsa la concesión en 2010 y se espera esté finalizada en 2013. Está en MDL desde 2008.

-Hidroeléctrica Changuinola: También conocida como Chan 75, en Bocas del Toro, pertenece a AES. Se planea su inauguración este 2011. Originalmente la ejecución total del proyecto costaría representa una 600 millones de dólares, pero en 2010 aumentó en 100 millones más.

-Hidroeléctrica Los Planetas I: en la provincia de Chiquirí, ya se hicieron en marzo 2011 las pruebas operativas y entrará en funcionamiento en breve. Es de la empresa Santos de Francoli.

-Hidroeléctrica Mendre: en el río Chiquirí, se dio la concesión a Electrogeneradora del Istmo, S.A.

-Hidroeléctrica Gualaca: la construye Bontex S.A subsidiaria de la empresa Suez Energy, el proyecto consiste en aprovechar las aguas turbinadas de la central de Los Canjilones o Estí que son descargadas en el río Estí. Tendrá un costo de 60 millones de dólares. Se proyecta para 2011.

-Hidroeléctrica Prudencia (El Corro): en el río Chiquirí. se adjudicó a la eléctrica Alternegy subsidiaria de la empresa Suez Energy. Se espera para 2012.

-Hidroeléctrica Lorena (Los Añiles): se adjudicó a la eléctrica Alternegy subsidiaria de la empresa Suez Energy. Se espera para 2012.

-Gualaca, Prudencia y Lorena forman parte del Proyecto Dos Mares, con su sistema de interconexión.

-Hidroeléctrica Macano: en las aguas del río Piedra, Bonilla y la quebrada Paraíso. Se esperaba iniciar operaciones en 2010.

-Hidroeléctrica Bajo Mina: en la cuenca del río Chiriquí Viejo, cerca de la frontera entre Panamá y Costa Rica. La construye la empresa CICSA (del Grupo Carso de Slim). Estaba previsto terminar a fin de 2010. Está en MDL.

-Hidroeléctrica Baitún: sobre el Río Chiriqui Viejo. La construye la empresa CICSA (del Grupo Carso de Slim).Se prevé termine a fin de 2011.

-Hidroeléctrica El Fraile: Río Grande, Provincia de Coclé. Se dio a la empresa Hidroibérica, S.A. Se espera comience a funcionar en junio de 2011.

-Hidroeléctrica Río Piedra: en el Río Piedras, Colón, Portobelo. Se di la concesión a la empresa Hidroeléctrica Río Piedra, S.A. Se espera esté terminada en octubre 2011.

-Hidroeléctrica Bajos del Totuma: en el río Colorado. Chiriquí. Se otorgó a la empresa Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. Se espera inicie operaciones en octubre de 2011.

-Hidroeléctrica Alto Lino: en el río Caldera, está en búsqueda de financiamiento.

-Hidroeléctrica El Alto: en el río Chiriquí Viejo, se dio a la empresa Hydro Caisán, S.A. Se espera entre en funcionamiento en abril de 2012.

-Hidroeléctrica Pando-Montelirio: El proyecto comprende la construcción de dos centrales de pasada (Pando de 32,9MW y Monte Lirio de 50,4MW) en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí. Con financiamiento del BID, el proyecto lo ejecuta Electrón Investment, conformado por Inveravante Inversiones Universales de España y Fundación Fernando Eleta Almarán de Panamá, que también solicitó apoyo a la Corporación Financiera Internacional. Su inicio de operaciones está planeado para enero de 2013. Ambas hidroeléctricas están en MDL.

-Hidroeléctrica Cañazas: en el río Cañazas. Veraguas -Cañazas. Se dio a la empresa Natural Power and Resources, S.A. Se espera inicie operaciones a fin de 2012. Está en proceso de validación para MDL.

-Hidroeléctrica Ojo de Agua: en el Río Grande, Provincia de Coclé. Se dio a la empresa Estrella del Sur, S.A. Se planea para 2015.

-Hidroeléctrica La Huaca: en el río Chico y Qda La Soñado, Veraguas. Se dio a la empresa Hidronorth Corp. Se espera entre en funcionamiento en abril de 2011.

-Hidroeléctrica Tizingal o Terra4: en el río Chiquirí Viejo. Se dio ala empresa Hidroeléctrica Tizingal S. A. Se planea terminar para 2012.

-Hidroeléctrica Cochea: en el río Cochea, Chiquirí. Se dio a la empresa Hidromáquinas de Panamá, S.A. Se inaugura en 2011.

-Hidroeléctrica Río Piedra: en el Río Piedras, en Colón – Portobelo. Se dio a la empresa Hidroeléctrica Río Piedra, S.A. Se planea su inauguración en octubre de 2011.

-Hidroeléctrica Las Perlas Norte: en el río Perlas, en Chiquirí-Boquerón. Se dio a la empresa Las Perlas Norte S.A. Se planea que esté en operación en mayo 2012.

-Hidroeléctrica Las Perlas del Sur: en el río Perlas, en Chiquirí-Boquerón. Se dio a la empresa Las Perlas Sur S.A. Se planea que esté en operación en mayo 2012.

-Hidroeléctrica Bajo Frío: en el Río Chiriquí Viejo. Se dio a la empresa Fountain Intertrade, Corp. Inicaría operaciones en 2013.

-Hidroeléctrica Santa María: La autoridad de servicios públicos de Panamá (ASEP), otorgó en enero de 2011 la concesión a Mifta Power Inc, para construir y explotar el proyecto hidroeléctrico Santa María. Dicha represa hará uso de las aguas del río Santa María, en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas.

-Hidroeléctrica Bonyic: en la Quebrada Bonyic. Bocas del Toro, Chanquinola, El Teribe. Una presa de 38m de alto y 220m de largo. El contrato de construcción civil de US$45mn de manos de la empresa multiservicios colombiana EPM, principal accionista del consorcio Hidroecológica del Teribe, a cargo del proyecto. Se espera inicie operaciones en agosto de 2013. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) junto a una corporación privada de EE.UU., la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI), financiará con 52,1 millones de dólares esta hidroeléctrica.

-Hidroeléctrica RP-490: en los ríos Macho de Monte y Piedra, situado en los corregimientos de Paraíso y Guayabal, distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí. Se adjudicó a Hidro Piedra, S.A. Se espera entre en operaciones en febrero de 2013.

-Hidroeléctrica Pedregalito: en el río Chico, distrito de Boquerón, Chiriquí. Generadora Pedregalito, S.A., subsidiaria de Panama Power Holdings, firmó un acuerdo con la empresa Hidráulica de Pedregalito, S.A. para la construcción de un proyecto hidroeléctrico en río Chico, a un costo de 28.7 millones de dólares. Se espera entre en operaciones en julio de 2012.

-Hidroeléctrica San Lorenzo: en el río Fonseca, en Chiquirí, San Lorenzo y Paso de ganado. Se adjudicó a la empresa Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A. Se espera inicie operaciones en 2014.

-Hidroeléctrica Ojo de Agua: en el río Grande. Coclé, la Pintada, el Ariño. Se adjudicó a la empresa Estrella del Sur, S.A. Se planea esté terminada en 2015. Está en validación para MDL.

-Hidroeléctrica San Andrés: río Caña Blanca, en Chiquirí, Renacimiento, Santa Cruz. Se adjudicó a Desarrollos Hidroeléctricos Corp. Se planea entre en funcionamiento en 2013.

-Hidroeléctrica Santa María 82: en el río Santa María. Veraguas. Se adjudicó el estudio de impacto ambiental y viabilidad a Panamá Hydroelectrical Development Co, S.A.

-Hidroeléctrica La Palma: en río San Juan. Veraguas, Calobre. Se adjudicó a 9 Power S.A. Se planea construir entre 2012 y 2013.

-Hidroeléctrica Burica: en río Chiquirí Viejo, en Chiquirí, Bugaba, Aserrío de Gariché. Se adjudicó su estudio a Hidro Burica, S.A.

-Hidroeléctrica Los Trancos: en la Quebrada Los Trancos. Veraguas, Santa Fé. Adjudicada a Aht,S.A. Se planea sea construida entre 2012 y 2013.

-Hidroeléctrica La Caldera: en río la Caldera. Chiquirí, Boquete, Caldera. Se adjudicó a la empresa Caldera Power, Inc. Se planea su construcción entre 2011 y 2013.

-Hidroeléctrica Barro Blanco: río Tabasará. Chiquirí, Boté, Heladero y Bella Vista. Se adjudicó a Generadora del Istmo, S.A. Se ha presentado en 2010 la solicitud para MDL.

-Hidroeléctrica Los Estrechos: en el río Cobre, en Veraguas, Cañazas y Cerro Plata. Se adjudicó a Hidroeléctrica Los Estrechos, S.A. Se planea la construcción entre 2013 hasta 2016. Está en proceso de validación para MDL.

Hidroeléctricas en Trámite de Concesión:

-Hidroeléctrica Barriles: en río Barriles, en Chiquirí, Bugaba, Volcán. Está en trámite la concesión solicitada por Hidroeléctrica Barriles, S.A.

-Hidroeléctrica Alto Caldera: en río Caldera, en Chiquirí, Boquete y Los Naranjos. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Josué Levy Levy.

-Hidroeléctrica Candela 2: en río Candela, en Chiquirí, Renacimiento y Monte Lirio. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Café de Eleta,S.A.

-Hidroeléctrica Pedregalito II: en río Chico, en Chiquirí, Boquerón y Alanje, Tijeras y El Tejar. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Generadora Río Chico, S.A.

-Hidroeléctrica Remigio Rojas: en río Chico, en Chiquirí, Alanje y El Tejar. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por EGESA.

-Hidroeléctricas Boquerón I,II y III: río Chirigagua, en Chiquirí y Boquerón. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por GC Power, S.A.

-Hidroeléctrica Terra 5: río Chiquirí Viejo, en Chiquirí, Bugaba y Volcán. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidrogeneraciones Terra, S.A.

-Hidroeléctrica Chorcha: en río Chorcha, en Chiquirí, Gualaca, Los Ángeles. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Josué Levy Levy.

-Hidroeléctrica Colorado: río Colorado, en Chiquirí, Bugaba y Volcán. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidroeléctrica Barriles, S.A.

-Hidroeléctrica Cotito: río Cotito, en Chiquirí, Bugaba y Volcán. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidroeléctrica Barriles, S.A.

-Hidroeléctrica Bugaba I y II: río Escárrea, en Chiquirí, Buagaba, Sortová. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por la Empresa Nacional de Energía, S.A.

-Hidroeléctrica Gariché: río Gariché, en Chiquirí, Bugaba y Volcá. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidro Gariché S.A.

-Hidroeléctrica San Andrés II: río Gariché, en Chiquirí, Bugaba y Santa Marta. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Josué Levy Levy.

-Hidroeléctrica Gariché 2-3: en río Gariché, En Chiquirí, Bugaba y San Andrés. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidroeléctrica Santo Domingo, S.A.

-Hidroeléctrica Lalin I: río Gatú, en Veraguas, San Francisco, Los Hatillos y San Juan. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Panama Power Energy, Inc.

-Hidroeléctrica Lalín II: río Gatú, en Veraguas, Santa Fe y Calobre, Gatu y La Yeguada. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Panama Energy Finance, Inc.

-Hidroeléctrica Lalín III: río Gatú, en Veraguas, Santa Fe y Calobre, Gatuncillo y Chitra. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Panama Business, Inc.

-Hidroeléctrica El Remance: río Gatú, en Veraguas y San Francisco. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidro Occidente, S.A.

-Hidroeléctrica Gualaquita: río Gualaca, en Chiquirí y Gualaca. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Josué Levy Levy.

-Hidroeléctrica India Vieja: río Los Valles, en Chiquirí, Boquete y Caldera. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Darrin Bussiness, S.A.

-Hidroeléctrica Santa fe: río Mulaba, en Veraguas y Santa fe. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por EGESA.

-Hidroeléctrica Asturias: río Piedra, en Chiquirí, Boquerón y Paraíso. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Manuel Jaramillo -Castillo.

-Hidroeléctrica Chuspa: río Piedra, Chuspa y Quebrada Sin Nombre. En Chiquirí. Boquerón, Paraíso y Guayabal. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Navitas Internacional S.A.

-Hidroeléctrica Las Cruces: río San Pablo, en Veraguas, Cañazas y Cerro Peña. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Corporación de Energía del Istmo Ltda.S.A.

-Hidroeléctrica San Bartolo: río San Pablo, en Veraguas, La Mesa y San Bartolo. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Corporación de Energía del Istmo Ltda.S.A

-Hidroeléctrica La Laguna: río San Pablo, en Veraguas y Cañazas. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Reforestadora Cañazas, S.A.

-Hidroeléctrica Potrerillos: en Segundo Brazo y Tercer Brazo del río Cochea, en Chiquirí, Dolega y Potrerillos. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Fuerza Hidráulica del Caribe S.A.

-Hidroeléctrica Barro Blanco: río Tabasará, en Chiriquí, Tolé, Veladero y Bella Vista. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Generadora del Istmo, S.A.

-Hidroeléctrica el Recodo: río Fonseca, en Chiriquí, San Lorenzo y Boca del Monte. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por la Empresa Nacional de Energía S.A.

-Hidroeléctrica Caña Blanca: río Gualaca y Quebrada Los ángeles. Chiriquí, Gualaca y Los Ángeles. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Argenta Resources, S.A.

-Hidroeléctrica Cerro Viejo: río Corita, en Veraguas y Cañazas. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Río Power, S.A.

-Hidroeléctrica Cerro Mina: río Corita, en Veraguas, Cañazas y Los Valles. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidroenergía Company Corp.

-Hidroeléctrica Cuesta de Piedra: río Macho de Monte, en Chiquirí, Bugaba y Boquerón, El Bongo y Paraíso. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Generadora del Istmo, S.A.

-Hidroeléctrica La Cordillera: río Santa María, en Veraguas, San Francisco y Remance. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Panama Tankers, S.A.

-Hidroeléctrica Acla I: ríos Agua Blanca y Quebrada Caña Blanca y El Bebedero. En Chiquirí, Boquete y Alto Boquete. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Andree Power Co. S.A.

-Hidroeléctrica Acla II: caudales de Agua Blanca, Quebrada Caña Blanca, El Bebedero y La Vaca. En Chiquirí, Boquete y Alto Boquete. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Porto Power Inc., S.A.

-Hidroeléctrica Cerro Gordo: río Santa María, en Veraguas, San Francisco y San Juan. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Mifta 52, Inc.

-Hidroeléctrica Quebrada Jaramillo: en la Quebrada Jaramillo y Quebrada Manuela. Chiquirí, Boquete y Alto Jaramillo. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidro Nacional, S.A.

-Hidroeléctrica Guayabito: río Guayabito, en El Alto, Santa Fe, Veraguas. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por AHB, S.A.

-Hidroeléctrica La Herradura: río Escarrea, en Sortová, Bugaba y Chiriquí. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Empresa Nacional de Energía, S.A.

-Hidroeléctrica La Cuchilla: río Macho de Monte, en El Bongo, Bugaba y Chiquirí. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Hidro Piedra, S.A.

-Hidroeléctrica Palmira: caudales de Colgá, Quisigá y Qdas. Eliot y El Emporio. En Chiquirí, Boquete y Palmira. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Palmira Group, Inc.

-Hidroeléctrica La Garita: río Las Nubes, en Cerro Punta, Distrito de Bugaba. Está en trámite la solicitud de concesión presentada por Haras Cerro Punta, S.A.

DESCARGAR: AQUÍ (.pdf 6 págs. 128.8Kb)

LEER TODOS LOS ESCARAJUMOS:

http://otrosmundoschiapas.org/index.php/component/content/category/118-el-escaramujo.html

En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.

En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.

Además de eso, una gran parte del NGPP está orientado a abrir las puertas al mercado del carbono y la energía para las plantaciones forestales, permitiendo así que aún mas tierras fértiles de las que millones de personas en América Latina dependen para su supervivencia sean ocupadas por grandes corporaciones.

Además de eso, una gran parte del NGPP está orientado a abrir las puertas al mercado del carbono y la energía para las plantaciones forestales, permitiendo así que aún mas tierras fértiles de las que millones de personas en América Latina dependen para su supervivencia sean ocupadas por grandes corporaciones.  Franco Gabriel Hernández, Genaro Bautista /

Franco Gabriel Hernández, Genaro Bautista /

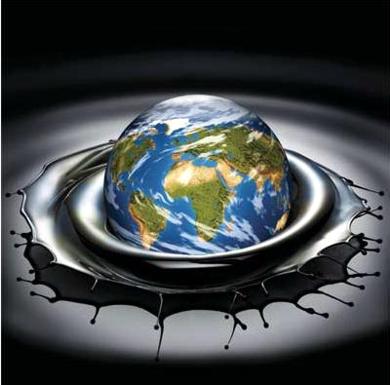

El típico entendimiento de que el desarrollo tiene como fundamento el crecimiento económico dibuja un esquema que apunta a la debacle socio-ambiental puesto que el crecimiento económico obligadamente requiere de la transformación de la naturaleza hacia un estado mayor de baja, es decir, en desechos, y dado que esa transformación es irrevocable, el medio ambiente establece límites al subsistema económico. Todo uso de los recursos naturales para satisfacer necesidades no vitales lleva consigo una menor cantidad de vida en el futuro.

El típico entendimiento de que el desarrollo tiene como fundamento el crecimiento económico dibuja un esquema que apunta a la debacle socio-ambiental puesto que el crecimiento económico obligadamente requiere de la transformación de la naturaleza hacia un estado mayor de baja, es decir, en desechos, y dado que esa transformación es irrevocable, el medio ambiente establece límites al subsistema económico. Todo uso de los recursos naturales para satisfacer necesidades no vitales lleva consigo una menor cantidad de vida en el futuro. Es un contexto en el que resulta imperante notar que de 1973 a 2008, si bien la cantidad de energía generada se ha duplicado -se pasó de 6,115 a 12,267 millones de toneladas de petróleo equivalente-, la proporción de los combustibles fósiles no ha variado aunque sí se le da un mayor peso al carbón y al gas. A ello se suma un incremento en el rol de la energía nuclear que creció seis veces al tiempo que, llamativamente, se estancan las energías renovables al representar en esos 35 años tan sólo el 10 % del total de energía primaria mundial (AIE, 2010). Así, los datos nos muestran que, pese a las adversidades, la política energética de las últimas décadas ha sido marcada y claramente fósil y nuclear.

Es un contexto en el que resulta imperante notar que de 1973 a 2008, si bien la cantidad de energía generada se ha duplicado -se pasó de 6,115 a 12,267 millones de toneladas de petróleo equivalente-, la proporción de los combustibles fósiles no ha variado aunque sí se le da un mayor peso al carbón y al gas. A ello se suma un incremento en el rol de la energía nuclear que creció seis veces al tiempo que, llamativamente, se estancan las energías renovables al representar en esos 35 años tan sólo el 10 % del total de energía primaria mundial (AIE, 2010). Así, los datos nos muestran que, pese a las adversidades, la política energética de las últimas décadas ha sido marcada y claramente fósil y nuclear.