p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }

COMUNICADO DE PRENSA:

Otros Mundos AC- Amigos de la Tierra México, miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) participamos en el plantón para parar El Zapotillo:

Queremos dialogar: Paramos El Zapotillo porque no nos queda otra opción

Pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se oponen pacíficamente a la construcción de la presa El Zapotillo, que destruirá sus pueblos, sus tierras, su pasado y su cultura, por lo que desde hace años se están llevando a cabo campañas de solidaridad, encuentros y reuniones y han presentado diversos recursos legales. Las autoridades políticas han hecho oídos sordos, cuando no han tenido actitud de burla.

Los pobladores pertenecen al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y están acompañados solidariamente por compañeros y compañeras de este movimiento de otros Estados, pero no hay extranjeros.

Desde el lugar nos informan que han conseguido parar totalmente la obra hoy jueves, cerrando el último acceso, pero no han retenido a nadie, todo el mundo puede moverse libremente, por lo que no es cierto lo que algunos medios y autoridades están difundiendo para deslegitimar. Es un plantón pacífico y legítimo para hacer escuchar sus voces.

Se quiere un diálogo con las autoridades, pero respetando mínimos básicos, como son que haya distensión política sin acusaciones ni amenazas, no haya órdenes de aprehensión, no haya militares ni policías en la zona, que lleguen miembros de la Cruz Roja Internacional, observadores de derechos humanos, representantes de la Comisiones Estatal y Federal de Derechos Humanos, y que suspendan el decreto de expropiación de los terrenos y viviendas de la zona afectada.

Entre hoy y mañana se espera que haya este diálogo con las autoridades de Conagua.

Nos comentan que para evitar ser identificados y tengan represalias, mucha gente se tapa la cara con pañuelos cuando hay fotógrafos o se toman las placas de los vehículos, no es para nada más.

Se ha recibido la solidaridad de otros miembros del MAPDER de León, de Guadalajara, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, del centro del país, y se están recibiendo mensajes de apoyo de todo México y del mundo.

Además, la comunidad El Zapotillo ha cerrado el día de hoy jueves diversas carreteras y caminos en protesta por el incumplimiento de la empresa constructora de las promesas que hicieron en su día de proporcionar infraestructuras. Nunca cumplieron.

Repasamos el porqué de este cierre:

Desde el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) sabemos que las represas destruyen y afectan gravemente a tierras, territorios, personas, comunidades, culturas y medio ambiente. En el caso de El Zapotillo, acabaría con varias comunidades del municipio de Cañadas de Obregón, por lo que se hicieron campañas y reuniones para evitarla. Con mucha atención y solidaridad de la sociedad civil mexicana e internacional, pero sin soluciones de las autoridades políticas. También se plantearon recursos judiciales.

El Juzgado Primero de Distrito Auxiliar en Guadalajara, Jalisco, otorgó un amparo el 31 de enero de 2011, en el que concluyó que la construcción y planeación de la presa viola derechos de igualdad, medio ambiente adecuado, vivienda digna, información, consulta y propiedad.

La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco también coincidió con ese criterio en su recomendación 35/2009, en diciembre del año antepasado.

La respuesta es el pisoteo a la legalidad por parte de los funcionarios de la SEMARNAT, la CONAGUA y el CEA, que aún con fallos judiciales a favor de los habitantes de estos pueblos insisten en la construcción de la represa El Zapotillo, que llevan a cabo las trasnacionales españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Acciona Infraestructuras y Grupo Hermes, junto a la mexicana La Peninsular Compañía Constructora. Tendrán estas empresas la concesión del 100% de las ganancias para el uso, manejo y distribución del agua por 25 años, privatizando de esta manera este bien común, que es a su vez, un derecho.

Como recogen organizamos internacionales y convenios vinculantes, durante los días 7 y 8 de enero de este 2011 se llevó a cabo la Consulta Comunitaria y de Buena Fe en la comunidad de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, con el resultado de que el 98% de la población rechaza la construcción de la represa. Esta consulta debe ser respetada, en virtud del Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las Declaraciones sobre el Desarrollo de Naciones Unidas.

Sin embargo, las instituciones responsables continúan con la construcción, a lo que se oponen los vecinos y vecinas quienes han tomado parte de las obras, de forma pacífica y legítima. NO HA QUEDADO DE OTRA QUE HACER CUMPLIR LAS LEYES PARANDO LA CONSTRUCCIÓN, PARA QUE ESCUCHEN Y ATIENDAN.

Desde hace ya tiempo hemos conocido y vivimos la legítima y pacífica lucha que están llevando a cabo con coraje y determinación en contra de la imposición de la presa El Zapotillo, encarando la sordera y desprecio al diálogo de las autoridades y las empresas que obtendrían el mayor beneficio si se les dejara llevar a cabo su proyecto de muerte.

Anahí Copitzy Gómez Fuentes, en La Jornada de hoy se preguntaba: “¿Por qué en México impera la cultura del conflicto y no del diálogo y de la solución? ¿Por qué el gobierno federal a través de sus instituciones, permite que los conflictos lleguen a niveles tan altos antes de permitir y posibilitar el diálogo con los afectados?”

Desde Otros Mundos AC – Amigos de la Tierra México podemos contestar a esta buena pregunta: los políticos están al servicio de las empresas no de las gentes y sus derechos, siempre maquillando todo con la palabra “desarrollo”, valiéndose del despojo, el desalojo, la destrucción y la muerte.

¿Cómo es posible que desde la Conagua expresen: “El bloqueo nos genera pérdidas millonarias, tanto para la empresa constructora como para el erario público” cuando está en juego la vida de cientos de personas, de pueblos enteros, de campos de cultivos, patrimonio histórico, cultura mexicana, de la misma ley? El billete es lo que les guía el camino a la Conagua, al Gobierno de Jalisco, al Gobierno de Guanajuato, al Gobierno federal de Calderón. Dinero por encima de la ley y los derechos. Ahora le toca a esta zona de Jalisco, igual que en muchas comunidades de Chiapas o Oaxaca lo viven diario, después intentarán seguir arrasando otras comunidades y Estados… pero no se lo vamos a poner fácil.

De esta lucha están al pendiente organismos y redes mexicanas, como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales de Jalisco (AREMOS), la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red de Género y Medio Ambiente (REGEMA), Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (C.M.D.P.D.H.), el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y muchas otras,

y las redes internacionales Amigos de la Tierra, Amnistía Internacional, Jubileo Sur, Convergencia de los Movimientos y de los pueblos de las Américas (COMPA), la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR), la Red Alforja, la Alianza GAIA, la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) y más, todas ellas agrupan a miles y miles de personas que se solidarizan con esta lucha y piden que se pare la construcción.

EXIGIMOS RESPETO A LA CONSULTA POPULAR EN LAS POBLACIONES AFECTADAS

EXIGIMOS RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES

EXIGIMOS CANCELAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESA EL ZAPOTILLO

EL AGUA ES PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE

jueves, 31 de marzo de 2011

Otros Mundos AC- Amigos de la Tierra México

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

comunicacion@otrosmundoschiapas.org

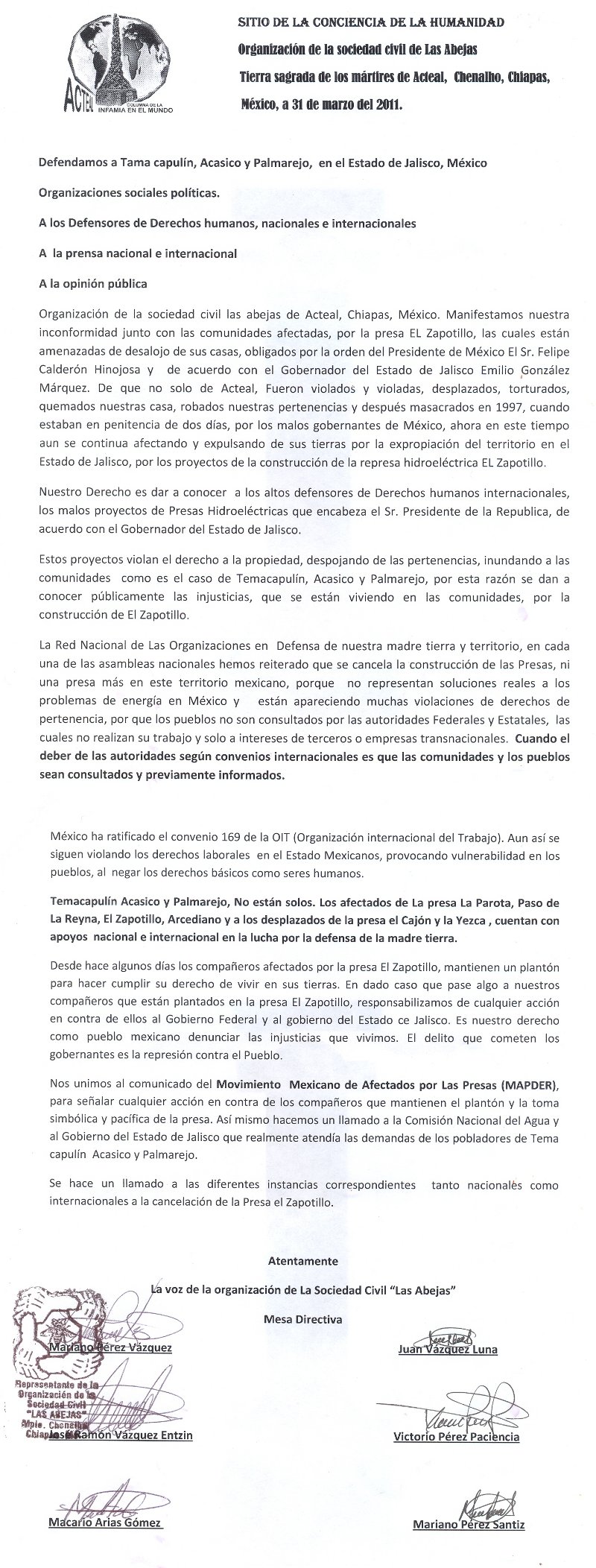

COMUNICADO DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS:

La paciencia llegó a su límite para los pobladores de Temacapulín, en el Estado mexicano de Jalisco. Es que después de cinco años de resistir la construcción de una represa en “El Zapotillo”, sobre el Río Verde, que de concretarse barrería con esa comunidad histórica y a pesar de los pronunciamientos de organismos de DDHH en contrario, la empresa constructora y las autoridades de gobierno han decidido seguir adelante.

La paciencia llegó a su límite para los pobladores de Temacapulín, en el Estado mexicano de Jalisco. Es que después de cinco años de resistir la construcción de una represa en “El Zapotillo”, sobre el Río Verde, que de concretarse barrería con esa comunidad histórica y a pesar de los pronunciamientos de organismos de DDHH en contrario, la empresa constructora y las autoridades de gobierno han decidido seguir adelante. Debido a las acciones de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades locales y estatales en contra de la manifestación pacífica que efectúa el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, habitantes de Temacapulín y miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en el área de construcción de la cortina de la presa el Zapotalillo, expresamos toda nuestro respaldo, apoyo y solidaridad nuestros compañeros y compañeras.

Debido a las acciones de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades locales y estatales en contra de la manifestación pacífica que efectúa el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, habitantes de Temacapulín y miembros del Movimiento Mexicano de Afectados por presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en el área de construcción de la cortina de la presa el Zapotalillo, expresamos toda nuestro respaldo, apoyo y solidaridad nuestros compañeros y compañeras. Amnistía Internacional se pronuncia: «México: Autoridades deben respetar los derechos de manifestantes contra presa El Zapotillo»(…) “La protesta contra la construcción de la presa El Zapotillo es el resultado de la negación de las autoridades de respetar y garantizar los derechos de las personas afectadas por la presa y el incumplimiento de una orden judicial para suspender las obras,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional. «Es esencial que las fuerzas de seguridad pública no abusen de los derechos humanos de los manifestantes.»

Amnistía Internacional se pronuncia: «México: Autoridades deben respetar los derechos de manifestantes contra presa El Zapotillo»(…) “La protesta contra la construcción de la presa El Zapotillo es el resultado de la negación de las autoridades de respetar y garantizar los derechos de las personas afectadas por la presa y el incumplimiento de una orden judicial para suspender las obras,” dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional. «Es esencial que las fuerzas de seguridad pública no abusen de los derechos humanos de los manifestantes.»

¿POR QUÉ TOMAMOS EL ZAPOTILLO Y CANCELAMOS LA OBRA?

¿POR QUÉ TOMAMOS EL ZAPOTILLO Y CANCELAMOS LA OBRA? Contra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados desde el aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende correctamente y a tiempo puede desbordarse.

Contra lo que se cree, los movimientos populares recurren bastante a las leyes para apuntalar sus demandas. No es que crean que ahí están las esperanzas de que sus derechos, violados desde el aparato estatal o las empresas capitalistas, sean respetados; lo que pasa es que saben o intuyen que el derecho es una herramienta importante que no tienen por qué dejar en manos de las autoridades, por más neoliberales que sean, para que lo esgriman contra ellos. Para su desgracia y la de todos los ciudadanos, cada día que pasa el autoritarismo estatal se empeña en negar la posibilidad de acceder a la justicia por esa vía, generando un encono social que si no se atiende correctamente y a tiempo puede desbordarse.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció en mayo 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció en mayo 2010