Orlan Cazorla y Miriam Gartor. La Marea

“Guardo las semillas y las intercambio. Esta práctica proviene de los saberes ancestrales, heredados de mi mamá, de mis abuelas, de conservarlas, de guardarlas para el siguiente año y de coger las mejores. Siempre he tenido mis propias semillas”, relata Alicia Tambaco desde su huerta familiar en los Andes ecuatorianos. Lechugas, cilantro, fréjol o maíz, son algunos de los cultivos que se pueden observar en su pequeña huerta situada en la comunidad de Colimbuela, en el cantón de Cotacachi. Alicia no es partidaria ni del monocultivo ni de los productos químicos, y participa en las ferias de semillas intercambiándolas cuando tiene excendentes.

“Guardo las semillas y las intercambio. Esta práctica proviene de los saberes ancestrales, heredados de mi mamá, de mis abuelas, de conservarlas, de guardarlas para el siguiente año y de coger las mejores. Siempre he tenido mis propias semillas”, relata Alicia Tambaco desde su huerta familiar en los Andes ecuatorianos. Lechugas, cilantro, fréjol o maíz, son algunos de los cultivos que se pueden observar en su pequeña huerta situada en la comunidad de Colimbuela, en el cantón de Cotacachi. Alicia no es partidaria ni del monocultivo ni de los productos químicos, y participa en las ferias de semillas intercambiándolas cuando tiene excendentes.

Al igual que Alicia, millones de campesinos y campesinas en todo el mundo continúan con su trabajo de conservar, seleccionar, reproducir, intercambiar y distribuir sus semillas locales. Según la Vía Campesina, el 90% de los campesinos a nivel mundial sigue produciendo la mayoría de sus semillas. Cada 17 de abril desde 1996, en memoria del asesinato de 19 campesinos sin tierra en Brasil, este movimiento celebra el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que este año está dedicado a la defensa de las semillas.

“Decidimos hablar este año de las semillas por todas las leyes que se están creando como la Ley Monsanto, y porque cada vez más las empresas trasnacionales están privatizándolas para patentarlas. Además, criminalizan a los campesinos que realizan esta práctica ancestral de conservar, proteger y resguardar sus semillas”, asegura Viviana Rojas, desde el área de comunicación de la Vía Campesina-Región Sudamérica.

Las semillas como punto de encuentro

Seleccionadas y conservadas por el campesinado a lo largo de los siglos, las semillas campesinas tienen la virtud de adaptarse a la diversidad de suelos, climas y necesidades alimentarias. De ellas depende el alimento de los pueblos. Con el fin de rescatarlas y valorarlas, desde hace una década la histórica Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) organiza el Muyu Raymi, una Feria de Semillas cuyo propósito es trasmitir los saberes y las prácticas culturales de las comunidades de esta región andina de la provincia de Imbabura.

El Muyu Raymi nació gracias a la iniciativa de cinco mujeres que se reunieron en torno a una mesa para compartir las semillas que cada una de ellas había traído de su propia comunidad. Por aquel entonces se desconocían las semillas que cada familia tenía porque no existían espacios donde compartirlas. Actualmente es una cita anual que se celebra durante el mes de agosto, donde cada familia o participante – mayoritariamente mujeres – lleva entre 20 y 50 variedades. “Allá se intercambian el fréjol, la arveja, la lenteja,… todos los granos andinos. Y también otras variedades como la jícama o la mashua, que se están perdiendo”, sostiene Alberto Bonilla, responsable del área de Recursos Naturales de la UNORCAC.

Guardianas de las semillas

“Las mujeres somos las que cuidamos nuestras semillas, y por eso decimos que somos las guardianas de las semillas. Así encontremos una o dos, las guardamos para llevarlas a la casa y de esta forma las vamos reproduciendo. Siempre estamos buscando la manera de conservarlas”, relata Magdalena Fueres, vicepresidenta del Comité Central de Mujeres de la UNORCAC.

Según narra Magdalena, siempre han existido grandes diferencias entre los hombres y las mujeres a la hora de identificar las necesidades de las comunidades. Mientras ellos piensan a gran escala, las mujeres tienden a conservar la biodiversidad agrícola ya que son las encargadas de la reproducción cotidiana de la vida. “No pensamos tanto en grandes cantidades, sino en un guachito de papas, otro guachito de habas, otro de arvejas. Así vamos diversificando porque conocemos la necesidad del hogar”, concluye.

Valorar el papel fundamental que históricamente han tenido las mujeres en el manejo y conservación de las semillas es uno de los ejes de trabajo del Comité Central de Mujeres. “Como mujeres debemos luchar para poder mantener nuestras propias semillas, nuestras propias plantas, que son para nuestra comida, nuestro vivir diario”, asegura Alicia Guaján, vicepresidenta de la UNORCAC.

Amenazas a la agricultura campesina

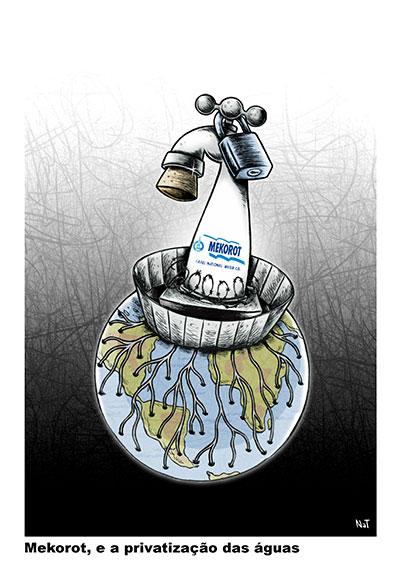

La expansión de los monocultivos para la exportación, el control de la cadena alimenticia por un grupo cada vez más reducido de empresas agroindustriales trasnacionales, la privatización de las semillas, la introducción de cultivos transgénicos y el cambio climático son algunas de las mayores amenazas que enfrenta hoy la agricultura campesina.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que durante el último siglo se perdió el 75% de la diversidad agrícola mundial. Esta realidad no es ajena en las comunidades de Cotacachi. Según un informe de la propia UNORCAC de 2013, se están perdiendo variedades de semillas como las de arvejas y lentejas debido a la modificación de los hábitos alimenticios o el cambio climático. “Como consecuencia del calentamiento del planeta tenemos que sembrar a una mayor altitud porque la tierra ya no produce”, asegura Alberto.

A pesar de estas amenazas, las mujeres campesinas siguen realizando este ejercicio de conservar, proteger y resguardar las semillas con la certeza de que beneficia tanto a la alimentación de sus familias como a la del resto de la sociedad. “Las semillas son la base de la soberanía alimentaria, y si nosotros queremos consumir alimentos sanos en las ciudades tenemos que apoyar esta lucha que es por un proyecto de sociedad alternativa y por una agricultura diferente a la industrial” concluye Viviana.

«Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano».

«Las Reformas impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Acuerdo TransPacifico, en materia de educación, salud, trabajo, energía, entre otras, implican un retroceso sin precedentes en los derechos humanos y entregan a las grandes corporaciones las tierras y el subsuelo del país a costa de la vida y el futuro del pueblo mexicano». Angélica Enciso, Periódico La Jornada

Angélica Enciso, Periódico La Jornada Encontrar la forma adecuada de intervenir el espacio y el tiempo, entender a los edificios como organismos vivos. La arquitectura sustentable va más allá de la construcción para buscar un equilibrio. La construcción es una de las industrias que más contaminan. Se estima que demanda un 40% de la energía de un país, produce un 25% de las emisiones de CO2, genera un 50% de los residuos sólidos y contamina el aire en un 30%. Con las consecuencias ya visibles en nuestro planeta, desde ya hace varios años la arquitectura sustentable busca solucionar los errores del pasado y del futuro. Pero, ¿Qué significa que sea sustentable? ¿Debemos resignar comodidad y calidad?

Encontrar la forma adecuada de intervenir el espacio y el tiempo, entender a los edificios como organismos vivos. La arquitectura sustentable va más allá de la construcción para buscar un equilibrio. La construcción es una de las industrias que más contaminan. Se estima que demanda un 40% de la energía de un país, produce un 25% de las emisiones de CO2, genera un 50% de los residuos sólidos y contamina el aire en un 30%. Con las consecuencias ya visibles en nuestro planeta, desde ya hace varios años la arquitectura sustentable busca solucionar los errores del pasado y del futuro. Pero, ¿Qué significa que sea sustentable? ¿Debemos resignar comodidad y calidad? Luciano Intile expone la visión de su estudio: “Buscamos transpolar nociones de la arquitectura sustentable y sumarlas a la arquitectura más tradicional, el resultado es un híbrido: una arquitectura que a simple vista es contemporánea pero que en realidad aplica también otras nociones más antiguas, como la de los pueblos originarios”, y da un ejemplo perfecto.

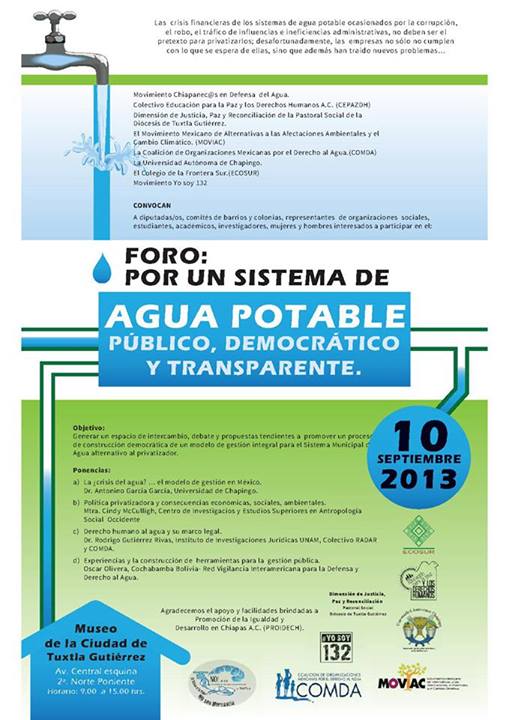

Luciano Intile expone la visión de su estudio: “Buscamos transpolar nociones de la arquitectura sustentable y sumarlas a la arquitectura más tradicional, el resultado es un híbrido: una arquitectura que a simple vista es contemporánea pero que en realidad aplica también otras nociones más antiguas, como la de los pueblos originarios”, y da un ejemplo perfecto. “Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal”

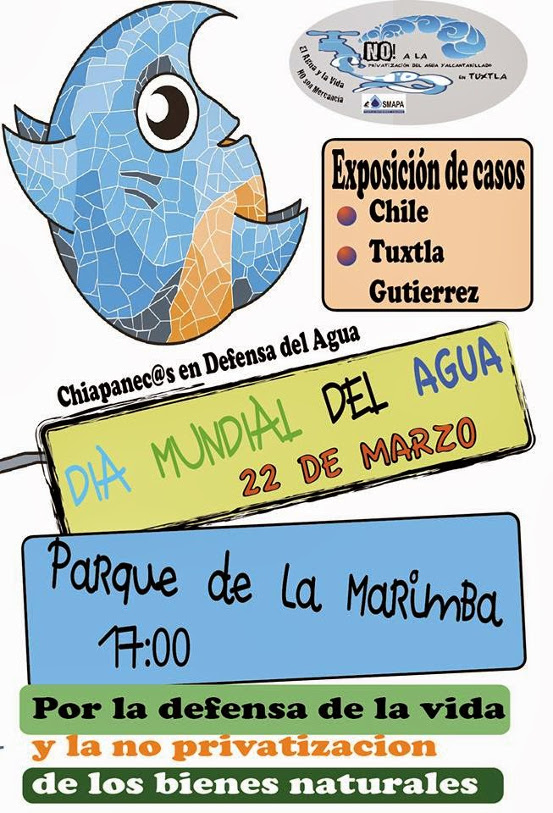

“Que Tuxtla se convierta en el ejemplo mexicano de lucha por este recurso vital y que se convierta en un modelo de gestión pública, ciudadana, eficiente, sostenible y saneada económicamente. Eso es posible no es un ideal” Gutiérrez Rivas, también integrante del colectivo RADAR y COMDA expresó que “la privatización de la red de distribución del Agua en Tuxtla “forma parte de ese nuevo colonialismo que viene del capital internacional sobre nuestros territorios. “ y abundó “No le podemos dar el agua a los privados, los ojos del movimiento nacional por la defensa del agua están puestos en Tuxtla”.

Gutiérrez Rivas, también integrante del colectivo RADAR y COMDA expresó que “la privatización de la red de distribución del Agua en Tuxtla “forma parte de ese nuevo colonialismo que viene del capital internacional sobre nuestros territorios. “ y abundó “No le podemos dar el agua a los privados, los ojos del movimiento nacional por la defensa del agua están puestos en Tuxtla”.

El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua está dispuesto a extender su demanda a todo el estado si es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decide que se necesitan 61 mil firmas para que proceda su solicitud de referéndum en el tema del concesionamiento del servicio de agua potable en Tuxtla.

El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua está dispuesto a extender su demanda a todo el estado si es que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) decide que se necesitan 61 mil firmas para que proceda su solicitud de referéndum en el tema del concesionamiento del servicio de agua potable en Tuxtla.