Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso – Agosto 2018

Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

INTRODUCCIÓN:

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.

El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.

En el mismo sentido, sostenemos que los Tribunales Agrarios -cuya misión es brindar justicia en el sector agrario- no están cumpliendo con su cometido en la medida en que muchos magistrados han optado por una interpretación basada en criterios y principios que corresponden al derecho civil pasando de largo mecanismos de protección especial de los territorios indígenas, cuya dimensión y protección de manera colectiva es fundamental.

Hoy en día, en un contexto de fuerte presión por parte de empresas nacionales e internacionales interesadas en diversos recursos asociados a la tierra ejidal y de bienes comunales, existe una falta de protección a las tierras y al territorio de pueblos indígenas y campesinos a nivel nacional por parte de autoridades responsables del sector agrario. Como mostraremos en este informe, el desconocimiento, indiferencia y/o negación a la libre determinación de los pueblos indígenas asociada a un territorio persiste como enfoque al interior de la jurisdicción agraria en México.

Todo esto a pesar de las múltiples reformas legales en materia de derechos de los pueblos indígenas y derechos humanos, así como la firma de tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y las reformas en materia indígena y derechos humanos en México que han establecido el reconocimiento del carácter pluricultural de la población mexicana (artículo 4 constitucional), el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación (artículo 2 constitucional) y la obligación de las autoridades de todos los niveles a considerar, en el ejercicio de sus funciones, el contenido de los tratados internacionales de derechos humanos y las resoluciones que se han derivado de los tribunales internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han interpretado de manera progresiva los derechos de los pueblos originarios.

Actualmente, las principales batallas legales en la defensa de los territorios colectivos indígenas y campesinos se sustancian en los juzgados de distrito, por la vía del juicio de amparo, incluso en tribunales civiles -mucho más abiertos a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos que los propios Tribunales Agrarios-. En efecto, de acuerdo a su misión, los Tribunales Agrarios tendrían que estar más cerca y resolver la conflictividad que se genera en el sector campesino e indígena, pero se han negado sistemáticamente a adaptar su actuar a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta situación ya había sido alertada por el entonces Relator Especial de Naciones Unidas Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen, al emitir su informe respectivo derivado de su visita a México en el año 2003 [1].

En aquella ocasión, el funcionario de las Naciones Unidas señaló lo siguiente:

17. Una de las causas principales de los conflictos radica en la cuestión de la tierra. La reforma agraria, que benefició a más de 3 millones de campesinos a partir de 1917, dejó en su cauda un sinfín de problemas no resueltos. La desigualdad social y económica se mantuvo mediante formas de corrupción y simulación a favor de la gran propiedad, aunada a la creciente presión demográfica sobre los recursos agrícolas. Un número cada vez mayor de campesinos pobres carece de acceso a la tierra, teniendo que buscarse la vida como jornaleros agrícolas, trabajadores migratorios en el país y en Estados Unidos, y emigrantes a los centros urbanos. Ello se debe también a la falta de una política efectiva de apoyo a la economía campesina durante muchas décadas.

18. Las luchas campesinas por la tierra y sus recursos se agudizan por las ambigüedades en torno a los derechos y títulos agrarios, desacuerdos en cuanto a límites entre ejidos, comunidades y propiedades privadas, conflictos por el uso de recursos colectivos como bosques y aguas, invasiones y ocupaciones ilegales de predios y terrenos comunales por parte de madereros, ganaderos o agricultores privados, acumulación de propiedades en manos de caciques locales etc. La defensa de la tierra, que se lleva primero por la vía institucional, judicial y política, puede conducir a enfrentamientos con otros campesinos, o con propietarios privados, autoridades públicas y las fuerzas del orden (policías, militares). En este contexto, se denuncian persistentes violaciones a los derechos humanos, a las cuales no son ajenos en ocasiones las autoridades locales o estatales y elementos de la fuerza pública, ya sea por omisión o por comisión. (…)

20. En algunas partes las comunidades indígenas no poseen seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, por la lentitud y la corrupción que ha caracterizado a los trámites agrarios, así como los intereses de diversos particulares. El Relator Especial fue informado de casos que involucran a los indígenas yaquis de Sonora, huicholes de Jalisco, tarahumaras de Chihuahua, y huaves de Oaxaca, entre otros. El Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), que fue creado para resolver estos problemas, no ha contribuido a mejorar la situación de la tenencia, según informes recibidos [2].

En dicho documento, el Relator hizo referencia a diversos conflictos y situaciones de despojo que estaban viviendo diversos pueblos originarios en el país, derivados en buena medida de la falta de certeza jurídica sobre el territorio que poseían y de la incapacidad de las instituciones agrarias para dar respuesta, desde una perspectiva que incorporara los derechos de los pueblos originarios, a dichos conflictos. Tan es así, que emitió diversas recomendaciones en las que instaba a incorporar la perspectiva indígena al ámbito agrario:

73. La preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.

74. Se recomienda crear grupos de trabajo interdisciplinarios y representativos de pueblos, sociedad civil y gobierno para revisar los casos de conflictos agrarios en todo el país, a fin de proponer mecanismos adecuados de solución a cada uno de ellos, asegurando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la existencia de recursos adecuados, medidas compensatorias y el respeto a las formas de resolución de conflictos de los pueblos.

76. Las comunidades indígenas deberán participar en el manejo, administración y control de las áreas naturales protegidas en sus territorios o regiones, tomando en cuenta los ordenamientos ecológicos comunitarios [3].

A quince años de la emisión de dicho documento, la situación no sólo no ha variado, sino que los conflictos derivados de los procesos de despojo se han agudizado por la implementación de múltiples «proyectos de desarrollo» en territorio indígena, donde la justicia agraria no ha significado un espacio que permita la protección plena de los derechos de las comunidades.

En este informe describimos el desempeño actual de autoridades agrarias de dependencias que conforman lo que aquí llamaremos la jurisdicción agraria (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y Tribunales Unitarios Agrarios). Nuestra perspectiva es desde los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. La elaboración de este informe se apoya en doce entrevistas a profundidad realizadas a abogadas y abogados que litigan en Yucatán, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México y Chihuahua, así como en una revisión bibliográfica, de archivo, y por medio de solicitudes de información al portal de infomex (www.infomex.org.mx).

Metodológicamente, nos aproximamos a los conflictos considerando no solo su dimensión meramente jurídica sino también social. Para ello realizamos una revisión bibliográfica exhaustiva de estudios de caso que describen conflictos agrarios asociados a procesos de despojo con una mirada etnográfica.

Esta revisión nos ha permitido definir el despojo como un proceso de corta, mediana y larga duración en la que participan muchos actores. El despojo no solo significa la privación o pérdida permanente de la posesión, goce y aprovechamiento de un recurso o un bien. Con esta noción nos referimos, por un lado, al proceso de privatización e individualización de un patrimonio comunitario, el ejido y la comunidad, que se convierte en «propiedad» de algunos (los ejidatarios y comuneros).

Por otro lado, consideramos el despojo como: la transformación forzada de un modo de vida asociado a un territorio con efectos diferenciales al interior de ejidos y comunidades. Por tanto, el despojo significa una transformación en las relaciones de propiedad que a su vez son también relaciones sociales, de ahí que cuando nos remitimos a esta noción resaltamos las maneras diferenciales en que la pérdida de tierra y recursos asociados a ésta, afecta a los diferentes miembros de un mismo grupo social (hombres y mujeres, jóvenes y adultos mayores) y altera las relaciones sociales al interior de una comunidad.

En este sentido, es fundamental aclarar que las comunidades indígenas no son grupos homogéneos e integrados, compuestos por personas que forzosamente comparten los mismos valores, intereses y marcos de interpretación de la realidad. Por lo común, se ignora o se evade el hecho de que los grupos indígenas son, en muchos casos, entidades heterogéneas, fragmentadas políticamente, atravesados por diferencias de clase, de género, religiosas, partidistas e incluso de tipo étnico.

Una aproximación detallada del despojo requiere tomar en cuenta la complicidad, colaboración y cooptación de los mismos ejidatarios/comuneros indígenas y/o campesinos en los procesos de despojo, así como los diferentes tipos de despojo de acuerdo a los sujetos implicados, además de la acción de empresarios foráneos a los núcleos agrarios indígenas. En particular, es importante considerar el despojo desde la perspectiva de las mujeres y de los jóvenes que residen en los núcleos agrarios, quienes, en el contexto ejidal y comunal, son generalmente excluidos de la toma de decisiones de la asamblea general de ejidatarios o de bienes comunales y afectados, no se toma en cuenta su posición y tampoco reciben beneficios cuando el patrimonio colectivo es enajenado.

En esta misma dirección es importante señalar que en este informe la categoría de indígena no será tomada como una categoría objetiva ni estable en el tiempo y espacio nacional. Por un lado, es una categoría de clasificación social que en muchos casos es rechazada por aquellas personas hablantes de lenguas nativas y pertenecientes a comunidades étnicas debido a su carga de dominación colonial. Uno de los argumentos de este trabajo es que justamente es a partir del reconocimiento por parte de una legislación internacional de un conjunto de derechos para personas y grupos «indígenas» que la categoría comienza a ser reivindicada por organizaciones y movimientos sociales en ciertas disputas por los recursos naturales y agrarios en México. Este fenómeno ha sido descrito por antropólogos, en diversos contextos nacionales (por ejemplo, en Guatemala, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y México por mencionar algunos) quienes identifican procesos de re-etnización, revitalización o renovación étnica asociados a nuevos derechos vinculados a la categoría de indígena [4].

La categoría indígena es una herramienta de lucha por el acceso y control a ciertos recursos y derechos por parte de personas que históricamente han sido marginadas de la toma de decisiones de los proyectos de desarrollo nacional. Esta posición nos aleja de ciertas concepciones adjetivadas como esencialistas y románticas atribuidas a los grupos indígenas, en particular, el supuesto según el cual los indígenas son esencialmente ecológicos, comunitarios o anti desarrollistas. También nos permite considerar grupos campesinos que experimentan procesos de revitalización étnica y evitar una distinción tajante entre indígena o no indígena.

El informe está organizado en cinco secciones. La primera sección es una breve descripción histórica del reparto agrario, la tenencia de la tierra y los grupos indígenas en México (1915-2017). Lo que nos permite comprender por qué el proyecto agrarista posrevolucionario significó la disociación entre tierra y territorio. Y también nos permite explicar las razones por las cuales en México no existe una asociación directa entre tipo de tenencia de la tierra y grupos indígenas.

En la segunda sección hacemos una revisión de las principales reformas legales y nuevas legislaciones promovidas entre 1992 y 2013 que afectan a ejidos y comunidades indígenas y campesinos. Destacando el carácter contradictorio de este conjunto de leyes que, por un lado, abren al mercado recursos indispensables para el sustento de la vida indígena y campesina en México, a la par que reconocen el carácter multicultural de la nación mexicana y se proponen definir los derechos de personas y colectivos indígenas a fin de permitirles determinar los términos de su propio desarrollo como grupo socio-cultural.

En la tercera sección realizamos una descripción esquemática de tres instituciones que conforman parte de la jurisdicción agraria en México (PA, RAN, TUAs) para señalar sus objetivos institucionales, características en términos de presupuesto y organización.

En la cuarta sección, analizamos patrones de despojo de las tierras ejidales y de bienes comunales de poblaciones indígenas y campesinas. Nos interesa señalar la complejidad de estos procesos y la variedad de actores involucrados, en particular la actuación de empresarios, empresas o corporaciones nacionales e internacionales y los gobiernos en sus tres ámbitos de competencia.

En la quinta sección, nos referimos a la violación al derecho al debido proceso en procedimientos agrarios en los que se dirimen controversias de comunidades indígenas en relación a sus tierras, territorios y recursos naturales.

Finalmente, en la sexta sección se demostrará cómo la política agraria -que ha facilitado el despojo de territorio en perjuicio de comunidades indígenas- representa una violación al derecho a la libre determinación. El informe culmina formulando algunas recomendaciones.

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Notas:

[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[2] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[3] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición. Misión a México. E/CN.4/2004/80/Add.2, 23 de diciembre de 2003.

[4] Ver, por ejemplo, Ramos, R.A. (1992). The Hyperreal Indian. Serie Antropología 135; Bastos, S. y Cumes, A. (Coords). (2007). Mayanización y vida cotidiana. La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca. Guatemala: Flacso; Agier, M. y Hoffmann, O. (1999). Las tierras de las comunidades negras en el Pacífico colombiano: interpretaciones de la ley, estrategias de los actores. Territorios, Revista de estudios Regionales y urbanos, 53-76; Canessa, A. (2007). Who is Indigenous? Selfidentification, indigeneity, and claims to justice in contemporary Bolivia. Urban Anthropology, 36(3),14-48; Torres-Mazuera, G. (2018). Nosotros decimos Má: La lucha contra la soya transgénica y la rearticulación de la identidad Maya en la Península de Yucatán. The Jornal of Latin American and Caribbean Anthropology, 23(2)

Más información:

México: la defensa del territorio desde la propiedad social agraria

[AUDIO] La propiedad social agraria: una herramienta para defender el territorio en México

La minería en México: Un despojo legalizado

Alertan abogados estrategias de privatización de tierras colectivas en México

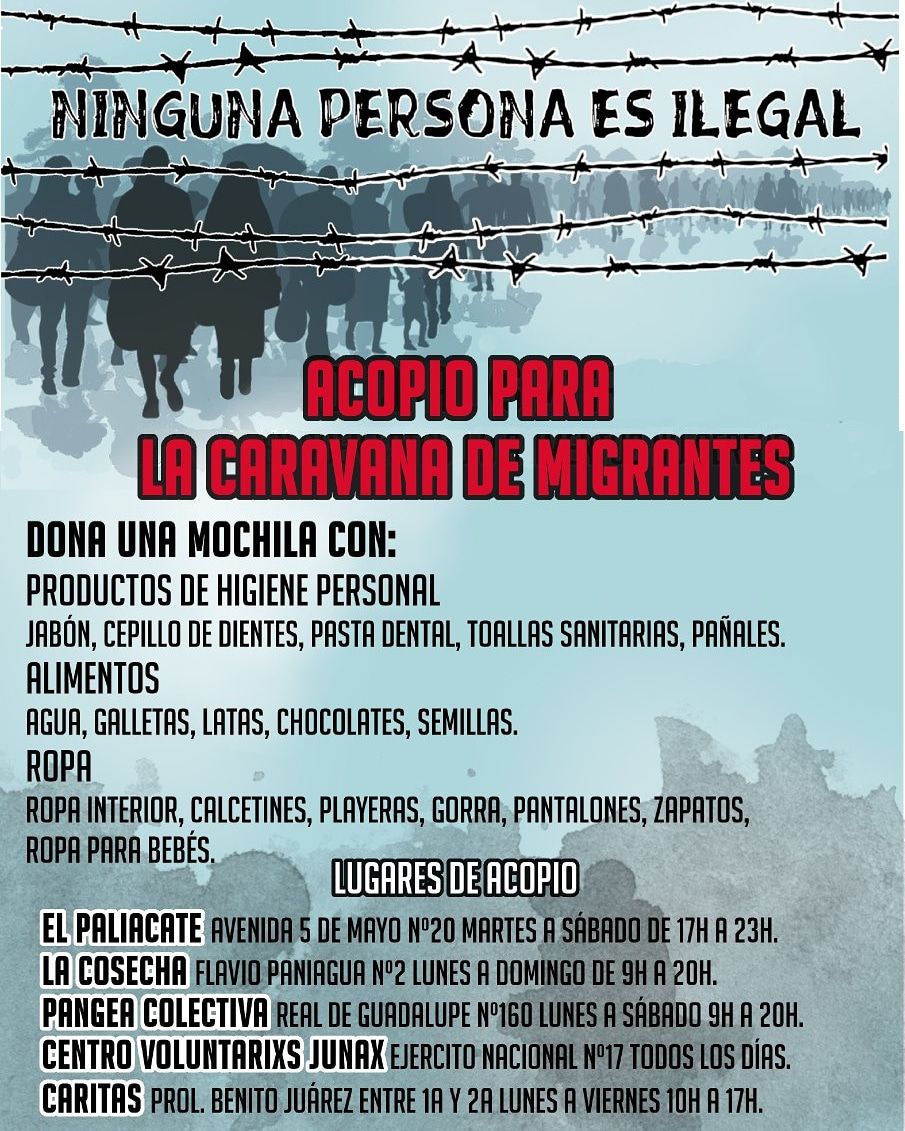

Este día, las cerca de siete mil personas se trasladaron a tempranas horas de la mañana desde Mapastepec hasta Pijijiapan, e incluso algunos grupos lograron llegar a la ciudad de Tonalá. El apoyo comunitario, de organizaciones civiles, de base y religiosas, sigue siendo la principal fuente vital y de esperanza para las personas en su recorrido. Asimismo, algunas instancias gubernamentales y organismos internacionales continúan dando seguimiento al Éxodo y se observó mayor acción por parte de los Ayuntamientos Municipales de Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, brindando atención médica y alimentación. Sin embargo, en la noche el ayuntamiento de Pijijiapan organizó un evento musical que impidió el descanso de las personas, luego se apagó el alumbrado público en algunas zonas y generó un ambiente enrarecido. Durante estos momentos, las personas que estaban consultando la posibilidad de retorno fueron trasladadas -de forma rápida y sin posibilidad de observación y protección de sus derechos-, por agentes de la Policía Federal y miembros del Ayuntamiento Municipal hacia la garita del Instituto Nacional de Migración (INM) en Estación Echegaray (municipio de Pijijiapan); en la garita no hubo disposición para recibirlas y fueron instaladas en el albergue de Protección Civil ubicado en Pijijiapan.

Este día, las cerca de siete mil personas se trasladaron a tempranas horas de la mañana desde Mapastepec hasta Pijijiapan, e incluso algunos grupos lograron llegar a la ciudad de Tonalá. El apoyo comunitario, de organizaciones civiles, de base y religiosas, sigue siendo la principal fuente vital y de esperanza para las personas en su recorrido. Asimismo, algunas instancias gubernamentales y organismos internacionales continúan dando seguimiento al Éxodo y se observó mayor acción por parte de los Ayuntamientos Municipales de Mapastepec, Pijijiapan y Tonalá, brindando atención médica y alimentación. Sin embargo, en la noche el ayuntamiento de Pijijiapan organizó un evento musical que impidió el descanso de las personas, luego se apagó el alumbrado público en algunas zonas y generó un ambiente enrarecido. Durante estos momentos, las personas que estaban consultando la posibilidad de retorno fueron trasladadas -de forma rápida y sin posibilidad de observación y protección de sus derechos-, por agentes de la Policía Federal y miembros del Ayuntamiento Municipal hacia la garita del Instituto Nacional de Migración (INM) en Estación Echegaray (municipio de Pijijiapan); en la garita no hubo disposición para recibirlas y fueron instaladas en el albergue de Protección Civil ubicado en Pijijiapan.

Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.

Este martes, l@s ejidatari@s del Potrero se presentaron ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la C. María de la Luz Domínguez Campos, para presentarle formalmente la QUEJA en contra del Gobierno Municipal de Jiménez del Teul, de la Policía del Estado de Zacatecas, de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, además de otros operadores del gobierno que resulten responsables, por los actos de abuso de autoridad y violación a los derechos agrarios y humanos cometidos contra ejidatari@s, así como de l@s poblador@s y visitantes que se encontraban en Ejido El Potrero, durante el preámbulo y el proceso del desarrollo de la asamblea ejidal convocada de forma normal por el comisariado, para tratar asuntos de interés interno.