Compartimos el siguiente reportaje espcial publicado en Proceso – Junio 2019

La serie “Green Bold” ha retomado las investigaciones de tres reporteros a quienes se les impidió informar sobre los posibles daños medioambientales y los abusos cometidos por las compañías mineras. Informar sobre temas medioambientales puede ser costoso para los periodistas. Pueden pagar su compromiso con su trabajo, perdiendo la tierra en la que viven e incluso sus perdiendo vidas. Cuanto más sagaz y persistente es la cobertura periodística, mayor es la provocación de las compañías mineras. Unas compañías, que no dudan un instante en tomar represalias y bloquear el acceso a la información. Es particularmente el caso en la industria minera. Por primera vez, 40 periodistas de 15 países, organizados por Forbidden Stories, decidieron ir al terreno, rastrear las cadenas de suministro y usar herramientas de software para investigar las minas que en India, Tanzania y Guatemala trataron de impedir el trabajo periodístico.

Por Marion Guégan y Cécile Schilis-Gallego / Forbidden Stories , 21 junio, 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 1 de junio de 2015, el reportero indio Jagendra Singh publicó su último post en su página de Facebook donde colgaba regularmente sus reportajes. Había estado publicando durante dos meses información sobre el político local Rammurti Verma y sus supuestos vínculos con la minería ilegal de la extracción de la arena. Una actividad que las Naciones Unidas (ONU) ha identificado como una amenaza medioambiental grave.

Ese día, Singh, ingresó en el hospital, con quemaduras en el 50% de su cuerpo. “Los hijos de puta me echaron gasolina. Si quisieran, podrían haberme arrestado, ¿Qué necesidad tenían de matarme?”, dijo Singh en un video antes de morir a causa de sus heridas.

Con los ojos cerrados y sin poder siquiera mirar a la cámara, acusó a los oficiales de policía y a los simpatizantes de Verma de prenderle fuego. En el video se pueden ver su cuerpo devastado por las quemaduras. Murió a causa de sus heridas siete días después. Tenía 46 años.

Los informes oficiales afirman que Singh se suicidó. Sin embargo, el día del funeral, el hijo de Singh presentó una denuncia contra Rammurti Verma y cinco policías por conspiración para matar e inmolar. Más tarde, retiró su denuncia. Para esclarecer los hechos, Forbidden Stories se reunió con varios miembros de la familia Singh. Ellos reconocieron que durante años habían temido a las represalias. Por esta razón, habían aceptado el dinero de Verma a cambio de su silencio.

Un portavoz de Verma dijo que no podía responder porque estaba hospitalizado.

Singh es uno de los cuatro periodistas indios que supuestamente han sido asesinados por denunciar a las mafias de la arena, unos de los grupos del crimen organizado más prominentes, violentos e impenetrables de la India.

Desde 2009 y según el Centro para la Protección de los Periodistas, CPJ, al menos 13 periodistas han sido asesinados en el mundo mientras trabajaban en historias relacionadas con el medio ambiente. Los casos en realidad pueden aumentar hasta 29 ya que el CPJ todavía está investigando otras 16 muertes sospechosas.

En 2015, Reporteros sin Fronteras ya denunció un “deterioro constante de la situación de trabajo de los reporteros medioambientales”.

Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, descubrieron que las historias relacionadas con el medio ambiente pueden provocar serios problemas a los periodistas locales. Problemas y, en el peor de los casos, pueden ser asesinados. En otros casos, varios periodistas han sido arrestados, censurados, demandados, hostigados, amenazados y atacados.

“La mayoría de los periodistas que se enfrentan a estas dificultades trabajan en áreas remotas de América Latina, Asia y África”, según Eric Freedman, profesor de la Universidad de Michigan, que escribió un artículo sobre “los peligros del periodismo ambiental”.

El silencio es oro para una mina en Tanzania

En Tanzania, los periodistas han tenido que lidiar para poder informar sobre el impacto de la mina de oro situada en la región de North Mara que es propiedad de Acacia Mining, cuyo accionista mayoritario es el gigante canadiense Barrick.

Forbidden Stories, individualizó a una docena de periodistas –entre extranjeros y locales– que habían sido arrestados, amenazados o censurados por las autoridades de Tanzania, por informar sobre la mina.

Incluso acercarse a la mina, a más de mil kilómetros de Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, es, a menudo, peligroso. En 2011, cuatro periodistas fueron conducidos a la comisaría de policía después de ser arrestados mientras se dirigían a informar sobre las muertes en las cercanías de la mina de oro de North Mara.

Forbidden Stories, rastreó el oro de la mina North Mara hasta la refinería MMTC-PAMP, en la India, de la que se suministran importantes empresas de tecnología como Apple, Canon y Nokia. Empresas que promueven la ética corporativa y se declaran respetuosas con el medio ambiente, mientras uno de sus proveedores es acusado por la agencia reguladora de Estados Unidos. Asimismo, el oro de Tanzania podría terminar en los codiciados teléfonos y ordenadores de alta tecnología.

“Durante nuestra auditoría obligatoria realizada en North Mara, tomamos muy en serio los informes de la ONG y hemos enfrentado las cuestiones planteadas”, dijo Hitesh Kalia, un oficial de riesgos y cumplimiento de MMTC-PAMP.

Tanto Canon como Nokia destacaron que la refinería india había sido auditada previamente y se determinó que era conforme. “Si se confirman las acusaciones, esta refinería será reportada y pediremos a nuestra cadena de suministro que desvíe el negocio de esta refinería”, dijo un portavoz de Nokia. Apple compartió una declaración similar.

Sin embargo, en los alrededores de la mina, los aldeanos han tenido que vivir durante décadas con las consecuencias medioambientales causadas por la extracción del oro. En lugar de la minería artesanal, Acacia y sus predecesores implantaron una minería industrial, con cantidades aún mayores de subproductos como metales pesados, que se han detectado luego en las aguas cercanas a niveles superiores a lo normal. En mayo, las autoridades multaron a la compañía con 5.6 mil millones de chelines tanzanos (2.4 millones de dólares estadundenses) por supuesta contaminación de la presa de deshechos y relave de North Mara.

Acacia Mining dijo a Forbidden Stories que “ya ha reconocido la necesidad de un manejo adicional de relaves” y que “ha comenzado a planificar y diseñar una nueva instalación de almacenamiento de relaves”.

Los delitos medioambientales no son los únicos de los que la compañía minera ha sido acusada. Las organizaciones no gubernamentales han documentado 22 supuestos asesinatos perpetrados por la policía o la seguridad de la mina desde 2014, así como un gran número de ataques y violaciones. ¿Las víctimas? La mayoría mineros que trabajaban a pequeña escala donde la mina ahora se instaló. La compañía los llama “intrusos”.

En una declaración, Acacia Mining dijo que había refutado consistentemente varias acusaciones de ambas ONGs con respecto a muertes ilegales y temas de derechos humanos. “En los cuatro años transcurridos entre 2014 y 2017, seis personas perdieron la vida en la mina North Mara como resultado de enfrentamientos con miembros de la policía local”, agregaron. Un portavoz de Barrick dijo que, como accionista, la minera canadiense no ejerce control operativo sobre North Mara.

Forbidden Stories, junto con un periodista de The Guardian (Reino Unido), entrevistaron a Lucia Marembela, una mujer de 44 años que declara haber sido violada dos veces en 2010, donde la mina se instaló. Marembela fue capturada por unos hombres mientras buscaba oro en la mina, una actividad que según cuenta es muy común entre las mujeres de la zona.

“Cuando estábamos cansadas de correr, acababan atrapandonos y llevándonos con ellos”, dice. “Nos tiraban en sus vehículos y nos llevaban a un lugar aislado, cerca de un aeródromo, lejos de la vista de los transeúntes”. Dice que un hombre la violaba, mientras los otros vigilaban. “Una vez que terminaban su sucio trabajo, me dejaban ir, subían a su vehículo y regresaban a su trabajo.”

Con la privatización de la industria minera de Tanzania, los habitantes del norte de Mara perdieron su tradicional y principal fuente de ingresos: la minería artesanal. “La compra de sus tierras por parte de la compañía, desestabilizó su medio de vida y la compañía nunca les compensó adecuadamente”, dice Mary Rutenge, profesora de la Universidad Mzumbe de Tanzania.

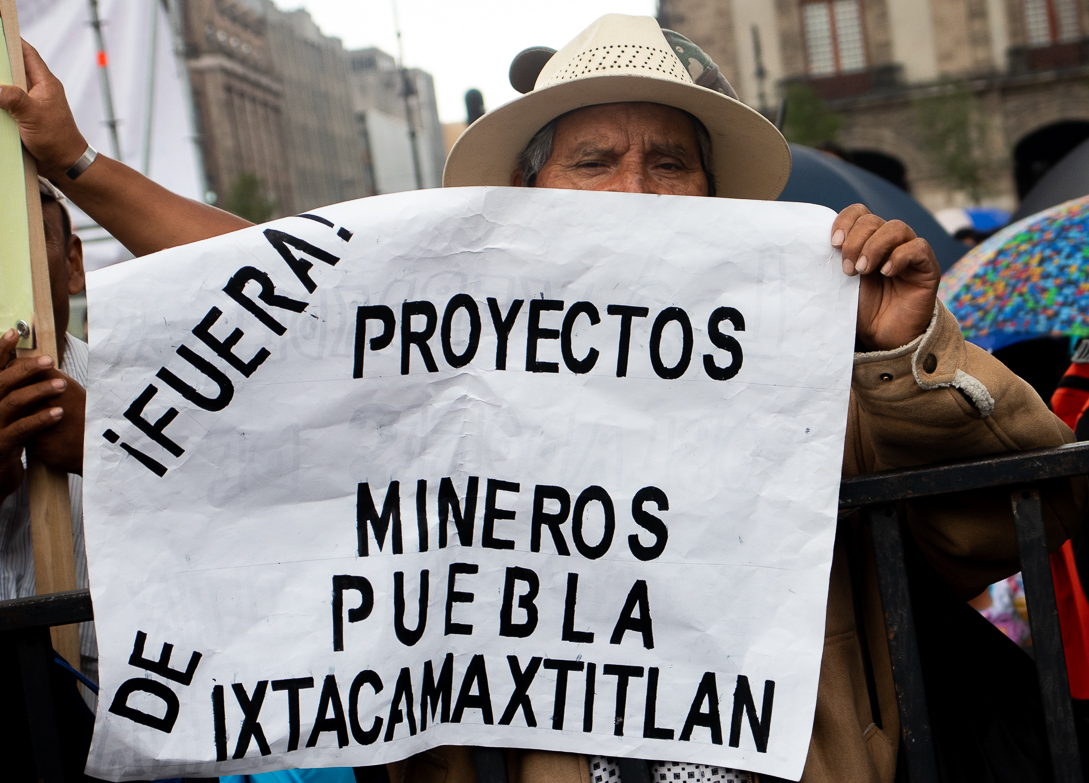

En Guatemala, una foto compromete una mina ruso-suiza

“En las economías emergentes, donde las personas dependen de los recursos naturales y estos recursos naturales son muy valiosos para la industria o para el gobierno, el trabajo de los periodistas es muy peligroso”, afirma Meaghan Parker, directora ejecutiva de la Sociedad de Periodistas Ambientales.

Especialmente porque a veces, las autoridades no reconocen a los periodistas medioambientales que trabajan en áreas remotas, como tales. “La línea entre activistas y periodistas puede ser muy borrosa”, añade Parker. “Los activistas que protestan y los periodistas que informan sobre la protesta corren un riesgo”.

Seguir leyendo

Imágenes: Foto 1 La mina Proyecto Fénix en El Estor, Guatemala. Foto: Jerson Xitumul. Foto 2 Jóvenes desempleados se arman con machetes o lanzas y escalan el muro que rodea a la mina para intentar extraer oro. Foto: Forbidden Stories. Foto 3 Carlos Maaz fue asesinado por policías durante una protesta contra la mina de El Estor. Foto: Carlos Choc / Prensa Comunitaria.

Más información:

[Artículo] Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

[Nota] Trasnacionales extractivas obligan a países a indemnizarlas por proyectos cancelados

[INFORME] Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional