Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 138

LA AUTOPISTA PALENQUE – SAN CRISTÓBAL

PRIMER TRAMO: PALENQUE

SELVAS, BOSQUES, AGUA Y PUEBLOS AMENAZADOS

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos Chiapas

6 de Noviembre 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

https://otrosmundoschiapas.org/

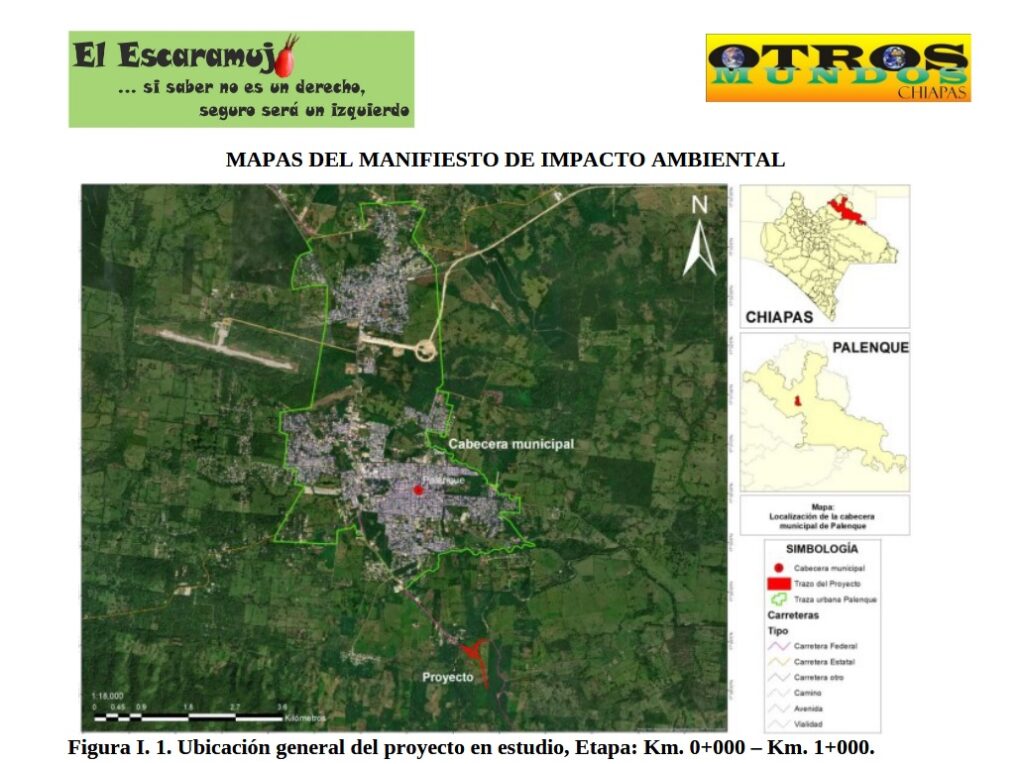

En El Escaramujo 137 describimos las características generales de la autopista. Ahora realizaremos un breve resumen de las características generales de este primer tramo según el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado por la Dirección General de Impacto Ambiental de La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El primer tramo a construir es de tan solo un kilómetro, incluido un puente de desviación. La obra estará ubicada en la localidad de Nututún a 2 km de la ciudad de Palenque. El tiempo de construcción será de 10 meses. Según el MIA esta obra no se encuentra dentro o cerca de un Área Natural Protegida de jurisdicción federal o estatal. La más cercana es el Parque Nacional Palenque de carácter federal. Por otro lado la calidad paisajística es baja al igual que la fragilidad de uso de suelo.

El proyecto no se ubica dentro o en un área de atención prioritaria como zonas arqueológicas, sitios históricos o zonas de importancia para la conservación de las aves, corredores biológicos, etc. El MIA afirma que la obra se ubica en una zona de muy baja o nula sismicidad. Sin embargo el tramo carretero se encuentran dentro del área de influencia de una falla y una fractura geológicas. También se encuentra en una zona de erosión media generada de manera natural (acciones del clima, relieve, vegetación, suelos) y antrópica (uso de suelos y manejo de terrenos, etc.). Existe un peligro medio en cuanto a deslizamientos de terrenos por la deforestación de la zona y un riesgo medio por inundaciones. En la ejecución de este proyecto no se aplicarán explosivos.

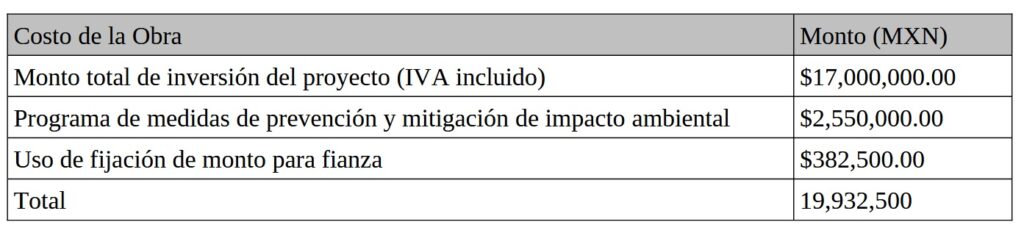

Aunque se informa que el costo total de este primer tramo será de casi 20 millones de pesos, por lo general en este tipo de obras los costos llegan hasta triplicarse.

La construcción de este tramo no implicará cambios de uso de suelo en terrenos forestales, ya que la superficie tiene un uso de suelo agropecuario con vegetación de pastizal cultivado que abarca el 73.94% del terreno, y el 25.98% es vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia. En el entorno del proyecto se justifica que no tiene vegetación natural y la vegetación secundaria es cerco vivo. De las 48 especies registradas a lo largo y alrededor del trazo del proyecto solo una de ellas cae dentro de una categoría de riesgo: el cedro (Cedrela odorata) que está clasificado como sujeta a protección especial listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

De la fauna existente en la zona del proyecto se observan anfibios como la ranita hojarasca; y 36 especies de aves como loros, pericos y garza ganadera. Entre los mamíferos destacan 3 especies como el Tlacuache o el Mono aullador negro clasificado en peligro de extinción. Sin embargo el MIA insiste en que la “zona del proyecto también se caracteriza por una baja riqueza de especies faunísticas, con una mayor presencia de aves que utilizan el área como sitio de paso o forrajeo. Durante los recorridos no se detectaron especies endémicas o con estatus de riesgo listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.”

El área de estudio no se ubica dentro de un área de importancia para conservación de las aves, la más cercana se ubica a 29.40 km en dirección sur del sitio, correspondiente a Montes Azules AICA-163.

El tramo carretero no incide en ningún humedal que forme parte de la Convención Ramsar ya que el más cercano es el “Sistema Lagunar Catazajá” y los “Humedales La Libertad” ubicados a 26.3 Km y 27.1 Km respectivamente.

En el MIA se especifica que “el área de estudio no se ubica dentro de una Región Terrestre Prioritaria (RTP), ya que la más cercana al sitio se ubica a 10.12 km en dirección sureste del sitio, correspondiente a la RTP-138 (Lacandona).

El área de estudio no se ubica dentro de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP), la más cercana al sitio es Río Lacantún y tributarios (RHP-092), ubicado a 10.12 km en dirección sureste del sitio del proyecto.

El área de estudio no se ubica dentro o cerca de una Región Marina Prioritaria (RMP), de acuerdo a la información sustentada en CONABIO.

El proyecto no incide en ninguna de las corrientes superficiales de la zona, la más cercana e importante corresponde al Río Chacamax que se ubica a 50.00 metros y ya se encuentra contaminado por lixiviados, agroquímicos, descargas de aguas negras, basura inorgánica y residuos químicos. Según el MIA, los acuíferos ahí contenidos “son de poca magnitud y bajo rendimiento, abasteciendo únicamente por medio de excavaciones poco profundas y medios mecánicos las necesidades de agua para uso doméstico de pequeñas localidades, por lo que, su principal fuente de recarga es la precipitación, captando además aportaciones de aguas laterales provenientes de rocas permeables, principalmente desde las porciones topográficamente altas.”

El proyecto se ubica en la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH 30), “específicamente dentro de la cuenca Chacamax cuya principal corriente de agua superficial es el Río Chacamax que nace en los límites de la Sierra de Chiapas, a unos 25 km al sureste de la localidad de Palenque y desemboca en el límite con el estado de Tabasco, en las inmediaciones de Tenosique, donde cambia de dirección hacia el noreste.”

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (2016) ubica a la región XIII Maya dentro de las cuencas Río Usumacinta, Río Chixoy, Río Grijalva-Villahermosa y Río Lacantún. La cuenca del Río Usumacinta en la región está integrada por las subcuencas, Río Usumacinta recorrida por los ríos Usumacinta, Río Chico, Nacahuasté, Potrero, El Palmar, La Herradura, El Momonil y Busilja. La subcuenca Río Chacamax es recorrida por los ríos Chacamax, Chuyipaito, Cancanja, Ashipa y Chuyipa, subcuenca Río Chacaljáh alimentada por el río Chancalá, Chocolja y Santo Domingo.

La presencia de habitantes en la zona es muy baja y con actividad ganadera y agrícola. Las principales ramas económicas de la zona son la agricultura, ganadería y comercio. Las familias se dedican a la elaboración de productos alimenticios, cría de ganado y venta de leche. De los cultivos destacan el maíz, frijol, sorgo y hortalizas. De la Población Económicamente Activa (PEA) el 73% se dedica al sector primario, el 17% al sector secundario y el 10% al terciario.

Entre los asentamientos humanos se destaca Fracción Santo Tomás como la más poblada, con un total de 27 habitantes, seguido por la localidad de El colibrí, que cuenta con una población de 16 habitantes. Las localidades con menor población en la zona de proyecto son: Nututún (2 habitantes), Paso del Cajón (2 habitantes), Santo Tomás (2 habitantes), Buenaventura (3 habitantes), El Caríbal (4 habitantes), La Martinica (7 habitantes), La Lupita (7 habitantes), Pequeña Bretaña (7 habitantes), Dos Hermanos (10 habitantes), Valparaíso (10 habitantes), Rancho Santos Aguilar Vázquez (11 habitantes), Los Tulipanes (11 habitantes), Brisas del Chacamax (16 habitantes).

Las consecuencias sociales, culturales y ambientales.

En el MIA se argumenta que la empresa constructora llevaría a cabo los trabajos de desmonte, despalme, excavaciones y movimientos de tierra, construcción de estructuras, pavimentación, señalización y obras de drenaje, para lo cual subcontrataría a otras empresas especialistas en alguna de estas obras. Para todo ello, se supone que la empresa debería implementar estrategias para mitigar el impacto ambiental y social durante la construcción, como el manejo adecuado de residuos, la protección de flora y fauna sensibles, el acuerdo con las comunidades, entre otras muchas medidas. Se supone que en los dos últimos meses de la construcción también se dedicarían actividades de reforestación. Sin embargo, las afectaciones culturales no se toman en cuenta y son uno de los ejes y pilares de la identidad maya y de sus pueblos originarios.

También se argumenta que el proyecto “ha sido sometido a un riguroso proceso de consulta con

las comunidades locales, asegurando que se alinee con las necesidades y aspiraciones de la región… Se llevaron a cabo entrevistas con líderes comunitarios, propietarios de tierras y ejidatarios para obtener una perspectiva local sobre el uso y la importancia de la tierra. Se mantiene un diálogo abierto y constante con las comunidades locales, asegurando que sus preocupaciones y sugerencias sean integradas en la planificación y ejecución del proyecto.” Sin embargo, sabemos que esto no se cumple.”

Aunque obviamente el MIA argumenta que el proyecto cumple con todos los requisitos de ley, los permisos oficiales, las consultas a todas las comunidades, etc., la experiencia con este tipo de infraestructura es, por lo general, que no se protegen los ecosistemas y se impacta irremediablemente en la desaparición de la flora y la fauna local; no se llevan a cabo de manera adecuada las medida de mitigación ya que no hay supervisión externa; se daña el patrimonio cultural y se trafica ilegalmente con fauna y con piezas arqueológicas; se bloquean o se tapan fuente de agua; y se trafica ilegalmente con la madera extraída de la zona. Por otro lado se amenaza o se presiona a las comunidades, ejidos, bienes comunales así como a las autoridades municipales para ceder o vender tierras, y en su caso para no entorpecer el cambio de uso de suelo. Por lo general las obras tardan más de lo calculado y rebasan en mucho los presupuestos originales.

Este tipo de carreteras terminan facilitando el flujo a zonas arqueológicas para atraer el turismo, la basura y la mayor demanda de agua y energía. La destrucción ambiental de los bancos de material se amplían; aumenta la contaminación que genera la obra así como la deforestación y otras consecuencias que conlleva el derecho de vía. Por lo general todo ello no es resarcido ni mitigado adecuadamente.

Durante el proyecto se generarán emisiones a la atmósfera de gases contaminantes (dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno. monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas suspendidas, etc.) principalmente generados por la maquinaria que se utiliza. Por otro lado, a las comunidades se les dañan los bosques y la biodiversidad; no se suele realizar adecuadamente las medidas de reforestación al tiempo en que se afectan zonas de anidación o refugio de diversas especies de animales. Se les impacta en el acceso a sus tierras y cultivos, al agua; y se les prometen muchos beneficios. Pierden la poca economía de subsistencia que les queda. Así, se convierten en proveedores de servicios de las inversiones turísticas que se generen alrededor de este tipo de carreteras destinadas al turismo arqueológico. Por cierto, muchas comunidades no conocen las zonas arqueológicas ni han tenido acceso a ellas en toda su vida pese a estar a unos kilómetros de distancia de su herencia cultural.

Las comunidades no están en contra de las vías de comunicación, sino de la manera en que se llevan a cabo, ya que atienden más la lógica de reducción de costos y tiempo y conectar con beneficios a las inversiones, que facilitar la comunicación entre pueblos y comunidades con la participación activa de ellas y los mecanismos estrictos de vigilancia sobre las medidas de mitigación social y ambiental.

La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas y bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo: https://www.salvalaselva.org/peticion