Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 139

LA AUTOPISTA PALENQUE – SAN CRISTÓBAL

SEGUNDO TRAMO: PALENQUE-CHILÓN

SELVAS, BOSQUES, AGUA Y PUEBLOS AMENAZADOS

Gustavo Castro Soto

Otros Mundos Chiapas

13 de Noviembre 2025, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

https://otrosmundoschiapas.org/

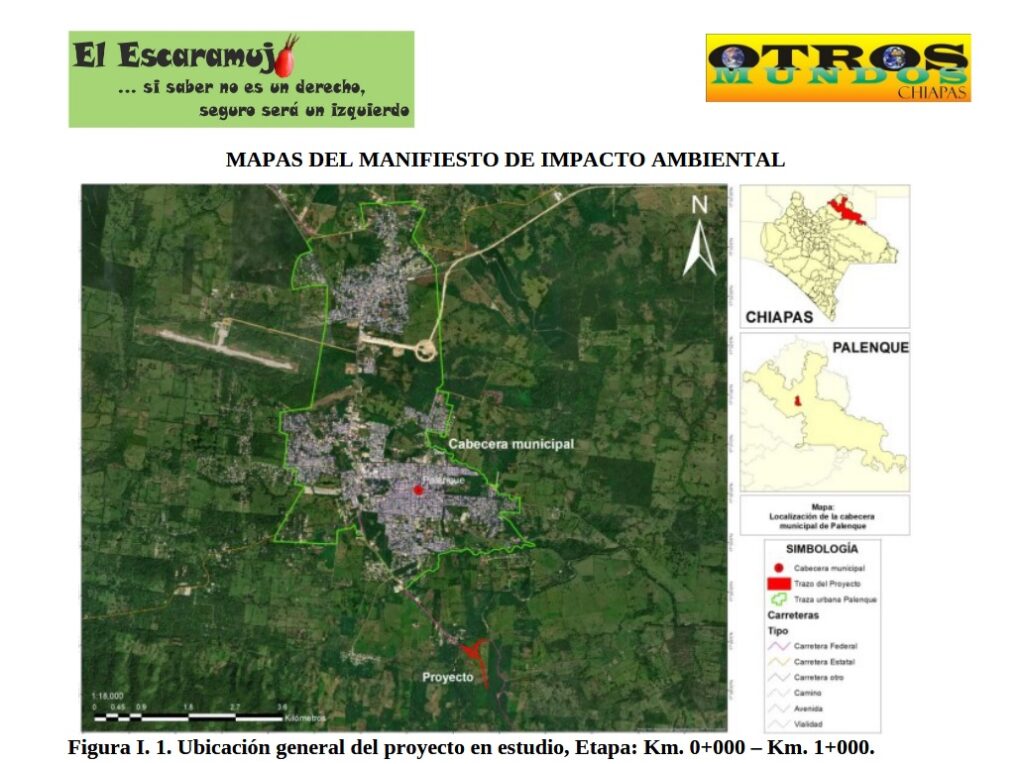

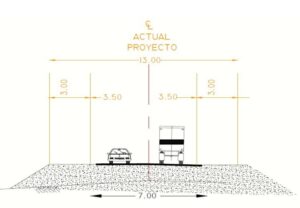

Como ya se mencionó en El Escaramujo No. 137, la carretera será una autopista Tipo A2, con dos carriles, uno en cada sentido con un ancho de 3.5 metros cada uno, además de 3 metros de acotamiento, lo que suma un ancho de corona de 13 metros. En El Escaramujo No. 138 analizamos el proyecto en su primer tramo ubicado en el municipio de Palenque. Ahora analizaremos el segundo tramo de la autopista.

Para la construcción de la autopista se llevarán a cabo las actividades de delimitación del derecho de

vía, desmonte, despalme, cortes y terraplenes, excavaciones y movimientos de tierra, obras de drenaje

menor, explotación de bancos y acarreo de materiales, compactación y nivelaciones; construcción de puentes, viaductos, túneles, caminos y entronques; colocación de pavimentos, obras complementarias y señalamientos, almacenes, bodegas, talleres, patios de maquinaria (estacionamientos), campamentos, oficinas, instalaciones sanitarias (aguas residuales), etc. El presente escrito es un breve resumen del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que consta de 600 páginas presentado por la Dirección General de Impacto Ambiental de La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Las características de la autopista.

La autopista así como la región donde se construirá, según su Sistema Ambiental Regional (SAR)

descrito en el MIA, tiene las siguientes características:

1-La autopista consta de 48 km que cruzará terrenos ejidales y comunales, desde el municipio de Palenque (Región XIII Maya), pasando por el municipio de Salto de Agua (Región VI Selva), hasta el

municipio de Chilón (Región XI Tulijá-Tseltal-Chol), cerca de las localidades Tzinteel y Saquil-Ulub

2-La superficie que cubrirá la carretera es de 62.9455 hectáreas que equivalen a la superficie de 88 campos de futbol, incluyendo los accesos y zonas de servicio. Sin embargo, para la construcción de la carretera se necesitarán 80 metros como derecho de vía que equivaldrá a 348 hectáreas. Si se agrega la superficie que se usará para los entronques al ramal de la comunidad de Adolfo Ruiz Cortines con un área de 23,128m2 y el ramal de Cascadas de Agua Azul con una superficie de 10,444m2, representa en conjunto un total de 387.3572 hectáreas.

3-El tiempo de construcción se estima en 18 meses, aunque por lo general se alarga el tiempo en este tipo de construcciones.

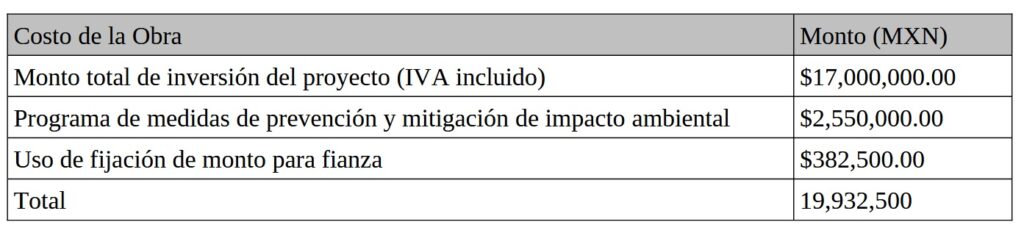

4-La obra estaría a cargo del Gobierno de Chiapas. La fuente de financiamiento del proyecto sería 100% de origen federal con una estimación total de $816,000,000 MXN. De igual manera por lo general los presupuestos de duplican o triplican durante la construcción.

5-La topografía es montañosa con altitudes de hasta 590 m.s.n.m. Existe una baja susceptibilidad sísmica aunque existen fallas geológicas: en la zona lateral izquierda (Chacte Ocosingo) e inversa (Jataté y Chacte Ocosingo). En la parte norte existen dos tipos de fallas: oblicua (Jataté) e inversa (Jataté). En la parte sur de la región del proyecto existe una falla tipo inversa (Chacte Ocosingo).

6-La región cuenta aproximadamente con 38 zonas de fracturas, sobre todo en la parte central y sur del SAR donde se ubica la autopista.

7-A lo largo de esta carretera existen tres zonas de alta susceptibilidad ante deslizamientos y caída de bloques. El resto predomina la susceptibilidad media de deslizamientos.

8-La región tiene territorios con erosión baja, media, alta y muy alta.

9-No existe afectación por la actividad volcánica del Tacaná y Chichonal. Solo las comunidades La Flor de Bascán y Amuypa Chico son susceptibles a caída de cenizas (de 4.7 cm de espesor aproximadamente) por parte del volcán Chichonal.

10-La región centro y sur del proyecto carretero está catalogada como alto peligro por inundación; la parte norte está catalogada como peligro medio por inundación. En la región no se detectó nivel freático.

11-La autopista no se localiza en Áreas Naturales Protegidas (ANP) con decreto federal o estatal. Al inicio del tramo el ANP más cercano es el Parque Nacional Palenque ubicado a 6.04 km de distancia; y al final del tramo el Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de Agua Azul ubicada a 3.05 km.

12-Se modificará el cambio de uso de suelo de terrenos forestales por 45.1672 hectáreas que serán deforestadas. La primera zona a deforestar será del tramo Km. 0+000 al Km 15+000 por 15.1898 Ha. En la segunda zona del tramo Km 15+000 al Km 49+250 se deforestarán 29.9774 Ha.

13-Se explotarán 13 bancos de materiales ya existentes y más cercanos a la obra: 3 bancos destinados para pavimentos y 10 bancos destinados para terracerías. Estos bancos son: La Pimienta, San Manuel, El Venadito, Km35, El Buen Pastor, Yaxchilán Uno, Yaxchilán Dos, Las Cruces, Trapa, 20 de Noviembre, San Manuel, El Chilón, El Venadito.

14-Toda la basura y los residuos que se generen serán abandonados en cada uno de los tres municipios: residuos sólidos, no reciclables o peligrosos como pintura, solventes y aceites de maquinaria y equipo, etc.

15-La autopista no inciden en ningún humedal que forme parte de la Convención Ramsar. El más cercano es el “Sistema Lagunar Catazajá” y los “Humedales La Libertad” ubicados a 27.12 km y 27.31 Km respectivamente.

16-A lo largo de este tramo de autopista se construirían 121 pasos de fauna, uno cada 500 metros. Se construirán 6 Puentes y 2 Viaductos. Habrá 3 Entronques: Palenque, Misol Ha y Agua Azul. Y en total habrá 17 Pasos Superior Vehicular (PSV) y Paso Inferior Vehicular. El tramo carretero contará con cinco túneles cuyos Manifiestos de Impacto Ambiental todavía no se presentan. El más corto será de 140 metros de longitud y el más largo de 420 metros.

17-La autopista no se ubica dentro de una Región Terrestre Prioritaria (RTP). La más cercana se ubica a 6.68 km en dirección Este de la parte media del tramo, correspondiente a la RTP-138 (Lacandona).

18-El SAR se encuentra dentro de la Región Hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30) integrada por 7 cuencas hidrológicas, y 2 inciden dentro del SAR: la cuenca del Río Usumacinta y la cuenca del Río Grijalva-Villahermosa. Ambas están integradas por 32 subcuencas de las cuales la autopista se inserta en la subcuenca del Río Chacamax, Río Basca y Río Tulijá. Sin embargo, el MIA argumenta que no se ubica dentro de una Región Hidrológica Prioritaria (RHP), la más cercana al sitio es Río Lacantún y tributarios (RHP-092), ubicado a 6.68 km en dirección Este del sitio del proyecto.

19-La utopista no se ubica dentro o cerca de una Región Marina Prioritaria (RMP).

20-La autopista no se ubica dentro de un Área de Importancias para la Conservación de las Aves (AICAS). La más cercana se ubica a 4.83 km en dirección sureste del sitio, correspondiente a Montes Azules AICA-163; y a 16.82 km al suroeste del punto final (km 49+000) se ubica el AICA 181.

21-Sobre la fauna. A lo largo de todo el trazo de la autopista se registraron 16 Anfibios, 20 Reptiles, 257 Aves y 41 Mamíferos. Así, son muchas especies de aves que se verán afectadas por las deforestación. Entre las aves amenazadas o en peligro de extinción están: aguililla, gavilán, halcón, loro, perico, tucancillo, colibrí, guacamaya, etc. En las regiones que cruzará la autopista se encuentran mamíferos como: tepezquintle, monos, zorros, armadillos, tlacuaches, murciélagos, osos hormigueros, ardillas, venado, grisón, mapache, tuza, muchos de ellos se encuentran en peligro de extinción, en amenaza o sujeta a protección. Todos ellos serán ahuyentados de diversas maneras de sus hábitat para desalojar el trazo por donde pasará la autopista. En el caso del Mono Aullador Negro que está en peligro de extinción se propone colocar pasos y/o cruces de Fauna mediante tendidos de cable o

cuerda suponiendo que con ello cruzarán la autopista.

22-Se obtuvo un listado florístico que contiene 484 especies. Dentro de éstas existen cinco especies endémicas de Chiapas; dos especies de distribución restringida (Chiapas–Oaxaca y Chiapas-Guatemala); y 142 de México a Centroamérica. Se registran 12 especies en riesgo y nueve especies se encuentran en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De acuerdo a esta lista, Nectandra leucocome, Trichilia breviflora y Zamia lacandona son especies en peligro de extinción. También se registraron 11 especies de la Vegetación Secundaria Arbórea de la Selva Alta Perennifolia en peligro de extinción: Cuna de Moisés, Guaya de Cerro, Piñuela, Huesillo, Cedro, Palma Botella, Vainilla, Amatillo, Colorín, Tempisque, Guano Kunt. A lo largo del todo el trazo de la autopista se registran 26 especies sujetas a protección especial.

23-A lo largo del trazo de la carretera persiste el clima Cálido húmedo con abundantes lluvias todo el año, especialmente entre los meses de junio y octubre.

24-La topografía del SAR hace que sea susceptible a fenómenos hidrometeorológicos, y está compuesta por una red hidrológica que contiene varias corrientes de agua continuas, así como escurrimientos pluviales intermitentes que se verán afectadas por la autopista.

25-Se identifica una red hidrológica conformada por ríos y arroyos. En la parte norte del SAR, se encuentran: Jijipá, Baluntie, Chacamax; en la parte centro del sistema, está conformado por los principales ríos y arroyos: Misol-Ha, Lucha Bascán, Bascán, Palenque, Serranía y Tulijá; mientras que, en la parte sur del SAR, está constituido por: Shumuljá, Sola, Chutalijá y Cacateel.

26-El SAR está sobre dos acuíferos denominados Palenque (norte) y La Sierra (centro y sur).

27-El trazo del proyecto está situado sobre dos tipos de suelos permeables, alta y baja.

28-Existen 9 tipos de uso de suelo y 3 tipos de vegetación: Pastizal cultivado (40.52%), Vegetación secundaria arbórea de selva alta perennifolia (33.93%), Vegetación secundaria arbustiva de selva alta perennifolia (4.89%), Agricultura de temporal anual y permanente (7.55%), Agricultura de temporal permanente (3.63%), Agricultura de temporal anual (3.36%), Asentamientos humanos (2.09%), Selva Alta Perennifolia (3.97%) y Desprovisto de vegetación (0.01%).

29-Se identifican 60 localidades mayores a 200 habitantes. Solo la cabecera municipal de Palenque es urbana y las 59 restantes son rurales que en conjunto cuentan con una población de 90,527 habitantes. Destacan con mayor población la comunidad de San Miguel ubicada en el municipio de Salto de Agua con un población de 1,527 habitantes y situada a 1 Km del trazo de la carretera; y la comunidad de Pantemajas en el municipio de Chilón con una población de 423 habitantes localizada a 6.8 Km de la autopista. Las comunidades se caracterizan con alto índice de marginación y rezago social.

30-En el segundo tramo KM. 15+000 – KM. 49+250, la autopista incide en dos predios particulares, y 197 parcelas, los cuales pertenecen a los Núcleos Ejidales de Adolfo Ruíz Cortines, Arroyo El Encanto, Eben-Ezer, Estrella de Belem, Francisco I. Madero, Palma Tulijá, San Miguel, Santa María, Úrsulo Galván y Vicente Guerrero. Al igual que en el tramo anterior, los predios y las parcelas se conjuntaron en polígonos que corresponden a la superficie de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), dando un total de 119 polígonos, y cuenta con una superficie de 46.4819 hectáreas. Sin embargo, en otra parte del MIA se afirma que en el SAR la mayoría de las superficies que inciden con el proyecto corresponden a propiedades privadas, cuando se supone que se atraviesan tierras ejidales y comunales.

Las consecuencias sociales, ambientales y culturales

La construcción de carreteras impacta a más de un ecosistema. Entre los impactos ecológicos más significativos de las autopistas y de manera permanente son el deterioro, la pérdida y la fragmentación

de los ecosistemas; la dispersión de especies exóticas así como la disminución de las poblaciones de

diversas especies de flora y fauna nativas. Por lo tanto, la autopista propiciará todo esto y habrá pérdida

de flora y fauna que serán irreparables, sobre todo de las que se encuentran en peligro de extinción.

También habrá pérdida de los centros de anidación y provocará cambios en los patrones de movimientos y comportamiento de la fauna. El ruido se incrementará por arriba de lo normal, en especial por el uso de maquinaria, vehículos, plantas de asfalto, etc., lo que favorecerá esta dispersión de las especies de fauna locales.

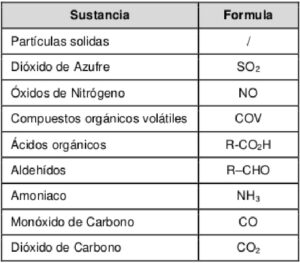

Con el desmonte y otras acciones se tendrán impactos negativos sobre el paisaje en cuanto a su calidad visual de manera total o permanente. También se provocará contaminación atmosférica. El uso de maquinaria y otros equipos impactarán en la calidad del aire debido a la generación de polvos, gases y la emisión de partículas que podrán sedimentarse en otras parcelas fuera del área del proyecto carretero.