Comunicado firmado por más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil, entre las cuales Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 18 de junio 2018 (Descargar el boletín en PDF)

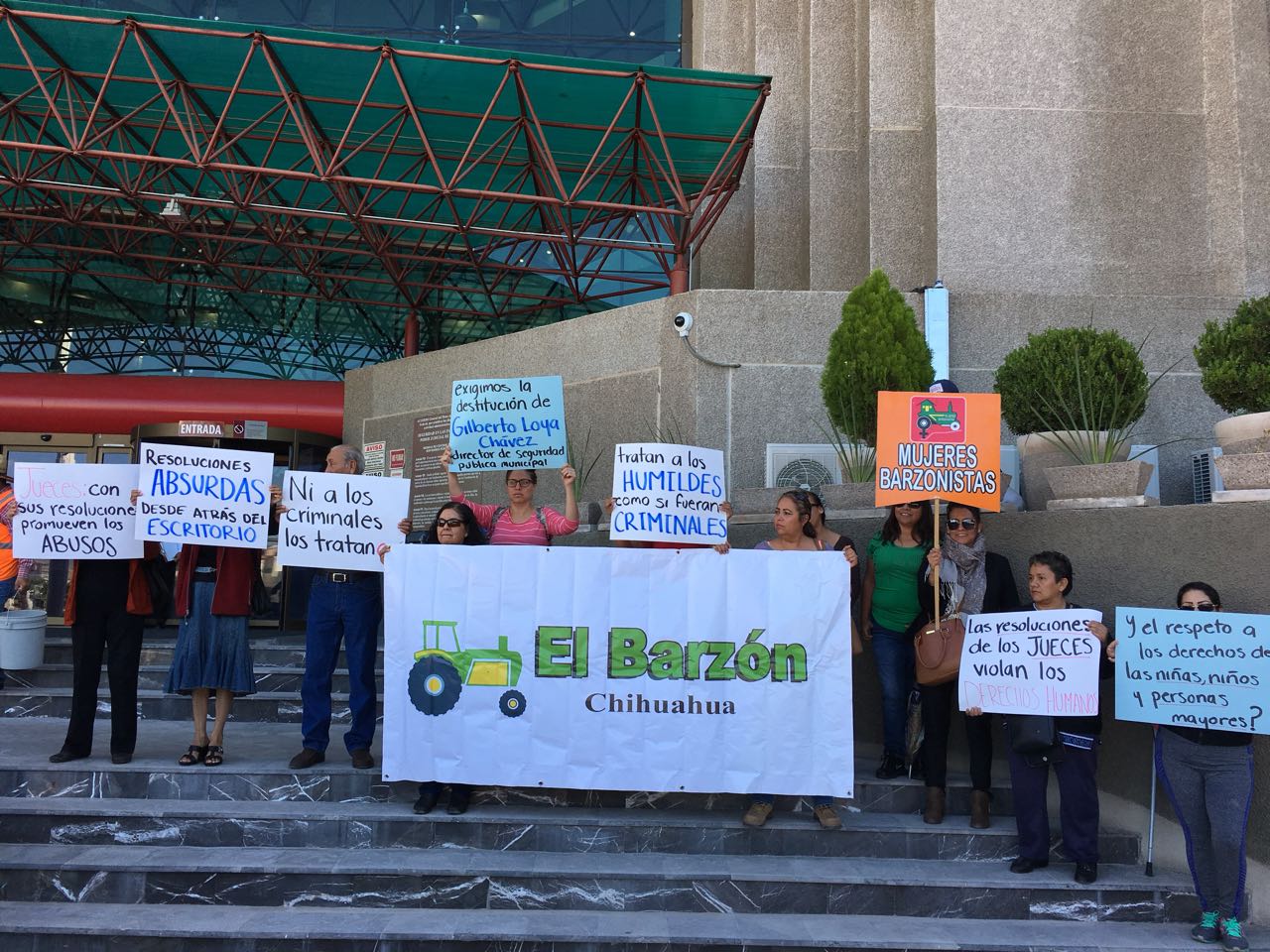

- Exigimos a autoridades estatales investigar los asesinatos de integrantes de El Barzón en Chihuahua y castigar a los responsables

- Reiteramos nuestra demanda de mecanismos urgentes y efectivos de protección para activistas

Ciudad de México.- Tras el lamentable asesinato de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables.

Ciudad de México.- Tras el lamentable asesinato de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo, integrantes de El Barzón en Chihuahua, más de un centenar de organizaciones y personas de la sociedad civil demandaron a las autoridades frenar la ola de violencia en contra de activistas ambientales en la región e iniciar las investigaciones para el castigo de los responsables.

Hernández Nevárez y su hijo fueron asesinados a balazos el pasado 13 de junio cuando circulaban en la Carretera Santa Clara-Flores Magón del municipio de Namiquipa. Ambos luchaban en contra de la sobreexplotación de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen. El líder agrario había denunciado con antelación amenazas, sin que éstas fueran atendidas con las medidas respectivas.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a emprender las investigaciones necesarias para resolver este doble asesinato y garantizar la vida e integridad física de los integrantes de El Barzón y sus familias redoblando las medidas de seguridad en su beneficio.

Apenas el pasado 23 de mayo, este mismo grupo de firmantes exigió a las autoridades federales y estatales tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Martín Solís y Eraclio Rodríguez, integrantes de El Barzón en Chihuahua, quienes también han sido objeto de amenazas de muerte por su lucha en contra de la construcción y operación ilegal de pozos de agua en los municipios Namiquipa, Riva Palacio, Buenaventura y Ahumada de esa entidad. Lamentablemente la situación en la región se ha ido agravando como lo demuestran los asesinatos de Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.

Las demandas de las organizaciones y personas firmantes siguen en pie y hacemos un enérgico llamado a Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional de Chihuahua; César Jáuregui Robles, Secretario General de Gobierno de este Estado; Irma Villanueva Nájera, Coordinadora Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General en el Estado; Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y Patricia Colchero Aragonés, Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Periodistas, en el ámbito de sus competencias, a iniciar las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de este terrible crimen, así como garantizar la vida e integridad física de todos los miembros de El Barzón quienes están siendo objeto de amenazas de muerte, reforzando las medidas de seguridad de sus integrantes.

También exigimos a Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Guillermo Haro Bélchez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subsanar las omisiones en cuanto a su deber de inspeccionar y vigilar, así como de sancionar y clausurar las obras hidráulicas ilegales que están siendo la causa y raíz de la conflictividad en la región, acrecentando el clima de inseguridad, persecución, hostigamiento e intimidación en contra de integrantes de El Barzón.

CONTACTO PARA PRENSA:

Edith Martínez | Cel. 553939-3599 | edith.martinez@greenpeace.org

Organizaciones firmantes:

1. Ambiente y Desarrollo Sostenible, A.C.

2. Educación, Cultura y Ecología (Educe, AC)

3. Greenpeace Mexico, A.C.

4. Grupo Tacuba

5. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)

6. Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativa en México (RAPAM) A.C.

7. Mauricio Macossay Vallado, kolectivo el rebelde, Mérida, México

8. Pakal Grun SC de RL de CV

9. Asociación de Consumidores Orgánicos

10. Millones contra Monsanto México

11. Regeneration International

12. Red de Género y Medio Ambiente, RGEMA

13. FIAN México

14. Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú (FENTAP)

15. Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas Estado de México, A.C. (UNORCA)

16. MA OGM

17. Mujer y Medio Ambiente

18. Semillas de Vida

19. Eco Maxei Querétaro, AC

20. Teyeliz, A.C.

21. Guerreros Verdes

22. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. COMDA

23. Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.

24. Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.

25. Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)

26. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)

27. Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, A. C. (Red MOCAF)

28. Diálogo y Movimiento, A.C.

29. Espacio DESCA

30. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

31. Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

32. Aprender Haciendo para el Desarrollo Rural, A.C.

33. Carnaval del maíz

34. Haciendo Milpa, A.C.

35. Agua Clara Bacalar, Quintana Roo

36. Encuentro Ciudadano Lagunero

37. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA

38. Asamblea Social del Agua, Puebla

39. Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur

40. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida

41. Revive México

42. Alianza Mexicana contra el Fracking

43. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

44. Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP)

45. Fundar, Centro de Análisis e Investigación

46. Oikos Soluciones Sustentables S.C. de Oaxaca

47. Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

48. Frente Mazahua Desarrollo Sustentable del Cutzamala A.C.

49. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

50. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Personas:

1. Dr. Antonio Sarmiento Galán, Instituto de Matemáticas, UNAM

2. Dr. Antonio Turrent

3. Dinorah López

4. Dolores Rojas Rubio

5. Brenda Rodríguez Herrera

6. Luis Arturo Carrillo Sánchez

7. Mercedes López Martínez

8. Cristina Barros

9. Quetzalcóatl Orozco Ramírez

10. Robin Canul Suárez

11. Dr. Lorenzo Manuel Bozada Robles

12. Aleira Lara Galicia

13. Ximena Ramos

14. Gabriela Cervera Arce

15. Maria Colin

16. Rolando Valentín Benítez Sánchez

17. Pastor Ricárdez

18. Raúl A. Rubio Cano

19. Hilda Salazar

20. Dr. Carlos H. Avila

21. Alberto Rojas Rueda

22. Dr. Octavio Klimeck

23. Jenny Zapata López

24. Alejandra Acosta Bello

25. Raúl A. Rubio Cano

26. Elena Kahn

27. Gabriela Torres-Mazuera

28. Areli Carreón

29. Laura E. Corona

30. Victoria de los Ángeles Beltrán Camacho

31. Gustavo Sánchez Valle

32. Artemia Fabre Zarandona

33. Samantha Olivas Hernández

34. Luz Lozoya de Fian México

35. Alejandro Espinosa Calderón

36. Argelia Arriaga García, BUAP

37. Raúl Francisco Pineda Lopez

38. Catalina Rocha

39. David Barkin

40. Diego Antonio Contreras Rodríguez

41. Elena Burns

42. Oscar Vélez Ruiz Gaitán

43. Dr. Rafael Ortega Paczka

44. Lorena Moctezuma Sevilla

45. Adriana Flores

46. Helena Iturribarría Rojas

47. Arnaud Apoteker

48. Manuel Araujo Gomora

Más información:

Condenamos el asesinato de integrantes de El Barzón Chihuahua (comunicado de El Barzón Chihuahua)

Las consecuencias de la impunidad del Gobierno Federal y Estatal en Chihuahua (Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA)

Ejecutan a los barzonistas Ramón Hernández Nevárez y Anselmo Hernández Andujo, padre e hijo

Denuncia el Barzón desvío de más de 1mmdp en Chihuahua

Foto: Protesta de integrantes de El Barzón Chihuahua – 2017