Compartimos el libro «El Régimen de la Propiedad Agraria en México: Primeros auxilios jurídicos para la defensa de la tierra y los recursos naturales», de Francisco López Bárcenas

>> DESCARGAR EL LIBRO EN PDF <<

Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. México 2017

Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. México 2017

Primera edición: 2017

Diseño de cubierta: Lourdes García Barranca

Diseño de interiores: Pez en el árbol

Imagen de portada e interior: José Guadalupe Posadas

Atribucion-No Comercial-Sin Obras Derivadas 4.0

http://es.creativecommons.org

I. El territorio mexicano y la propiedad de la tierra

México es un país que se encuentra ubicado en la parte meridional de América del Norte, cuenta con una extensión territorial de 1,964,375 kmÇ, (196,437,500 has.) de los cuales 1,959,248 kmÇ (195,924,800 has.) son superficie continental y 5,127 kmÇ (512,700 has.) son superficie insular.1 Por la importancia de la biodiversidad existente en su territorio, el país figura entre los doce considerados como de megadiversidad biológica, junto con los Estados Unidos de América —con quien comparte fronteras por el norte—; Colombia, Ecuador, Perú, y Brasil en el resto del Continente Americano y Zaire, India, China, Madagascar, Indonesia y Australia en otros continentes.

Otra clasificación de su riqueza y diversidad biológica, establece que ocupa el cuarto lugar mundial con respecto al número de especies de plantas. Con apenas el 1.4% de la superficie terrestre planetaria, el país posee cerca del 10% del total de especies conocidas en el mundo; además se destaca por la presencia de organismos que no existen en ningún otro.

Considerando tan sólo la flora, el porcentaje de endemismos se encuentra en el 50%, que se traduce en quince mil especies, mientras que para reptiles y anfibios oscila entre el 57 y 65%, y para los vertebrados, la proporción es del 32%, en promedio.2

Producto de la revolución social de 1910, una de las primeras en América Latina, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoció un régimen sui generis de la tierra y los recursos naturales, misma que en el año de 1992 cambió sustancialmente para flexibilizar su regulación y permitir la capitalización del campo. El artículo 27 de la Constitución Política de 1917, estableció la propiedad originaria de las tierras y los recursos naturales existentes en ella a favor de la nación, la cual se reservaba el derecho de transmitirla a los particulares para formar la propiedad privada y la social— ejidos y comunidades—, que revestían carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles; además de la pública, que pertenecía al Estado.

De igual manera prescribe que la propiedad derivada podría ser expropiada por causa de utilidad pública o sufrir las modalidades que dictara el interés social. En materia de recursos naturales, fue más radical ya que no autorizó ningún tipo de propiedad derivada sobre ellos, como consecuencia los particulares sólo podrían explotarlos mediante concesiones, reservando la explotación directa de algunos de ellos a la nación, entre los cuales se encontraba el petróleo, el uranio y otros necesarios para el desarrollo del país.

De lo anterior se tiene que la propiedad originaria de la tierra, podía asumir como propiedad derivada varias manifestaciones, que dentro del derecho se le denominan regímenes de propiedad, entre los cuales se encuentran los siguientes: pública, terrenos nacionales, ejidal, comunal y propiedad privada. Hay que notar que no es la propiedad privada la que predominaba sino la originaria, que debía tener como finalidad regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En el año de 1992, las características que distinguían a las tierras ejidales y comunales se transformaron profundamente. El 6 de enero de ese año se reformó la Constitución Federal para quitar el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles a las tierras ejidales, de tal manera que los derechos sobre ellos pudieran ser transmitidos por venta, renta, asociación y otros actos mercantiles. Las tierras comunales siguieron conservando ese carácter pero se permitió que se pudieran convertir a ejido, y si lo hacen también pierden la protección especial que les da la ley. Junto con la reforma a la Constitución Federal se derogó la Ley Federal de Reforma Agraria y se aprobó, para sustituirla, la Ley Agraria, lo mismo se hizo con otras leyes que regulan recursos naturales.

En el presente documento, se realiza un análisis de la legislación que regula la propiedad agraria del país, centrándonos en la ejidal y comunal. En él se exponen los aspectos constitucionales y legales de este tipo de propiedad, los elementos que distinguen a los ejidos de las comunidades agrarias y de éstas con las comunidades indígenas, los sujetos de derechos agrarios, sus formas de organización, los derechos agrarios y sus alcances. De igual manera, se analizan los instrumentos que limitan el derecho de propiedad, entre ellas la expropiación y la imposición de modalidades, con un énfasis especial en las Áreas Naturales Protegidas, la ocupación temporal y las servidumbres. Se termina con formas de enajenar los derechos agrarios, entrándonos en la compraventa y el arrendamiento y señalando otras formas de hacerlo pero sin profundizar en ellas. Finalmente, se hace un recuento de todo lo expuesto, resaltando algunas de las ideas centrales expuestas. No estamos frente a una obra que profundice en el análisis del derecho agrario desde una postura teórica, aunque no escapa a ello. Se trata más bien de un trabajo panorámico sobre el contenido de las diversas leyes en materia de propiedad agraria que busca sistematizar el contenido de cada una de las leyes que lo integran a fin de que los campesinos y las personas que no son expertas en derecho tengan un acercamiento a ellas y entiendan su alcance. Como alguna vez un amigo dijo de ella, se trata de una especie de manual de primeros auxilios en materia agraria para que los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros, de manera individual o colectiva, puedan defender sus derechos.

NOTAS:

1 http://www.presidencia.gob.mx/mexico/inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx

2 http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion_internacional/doctos/db_mexico.html

>> DESCARGAR EL LIBRO EN PDF <<

Información relacionada:

México. Manual: la defensa de los derechos humanos frente a proyectos de despojo

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Al llegar a la reunión a la que nos había citado el presidente municipal de Acaoyagua hoy lunes 8 de mayo, a las 12 de la tarde, nosotros integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) encontramos las puertas de la presidencia cerradas con cadenas y a unos diez policías vestidos de civil posicionados alrededor del parque y vigilándonos.

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con

Pueblos y organizaciones civiles de diversas partes de México sostuvieron una reunión con

A La Comunidad Internacional

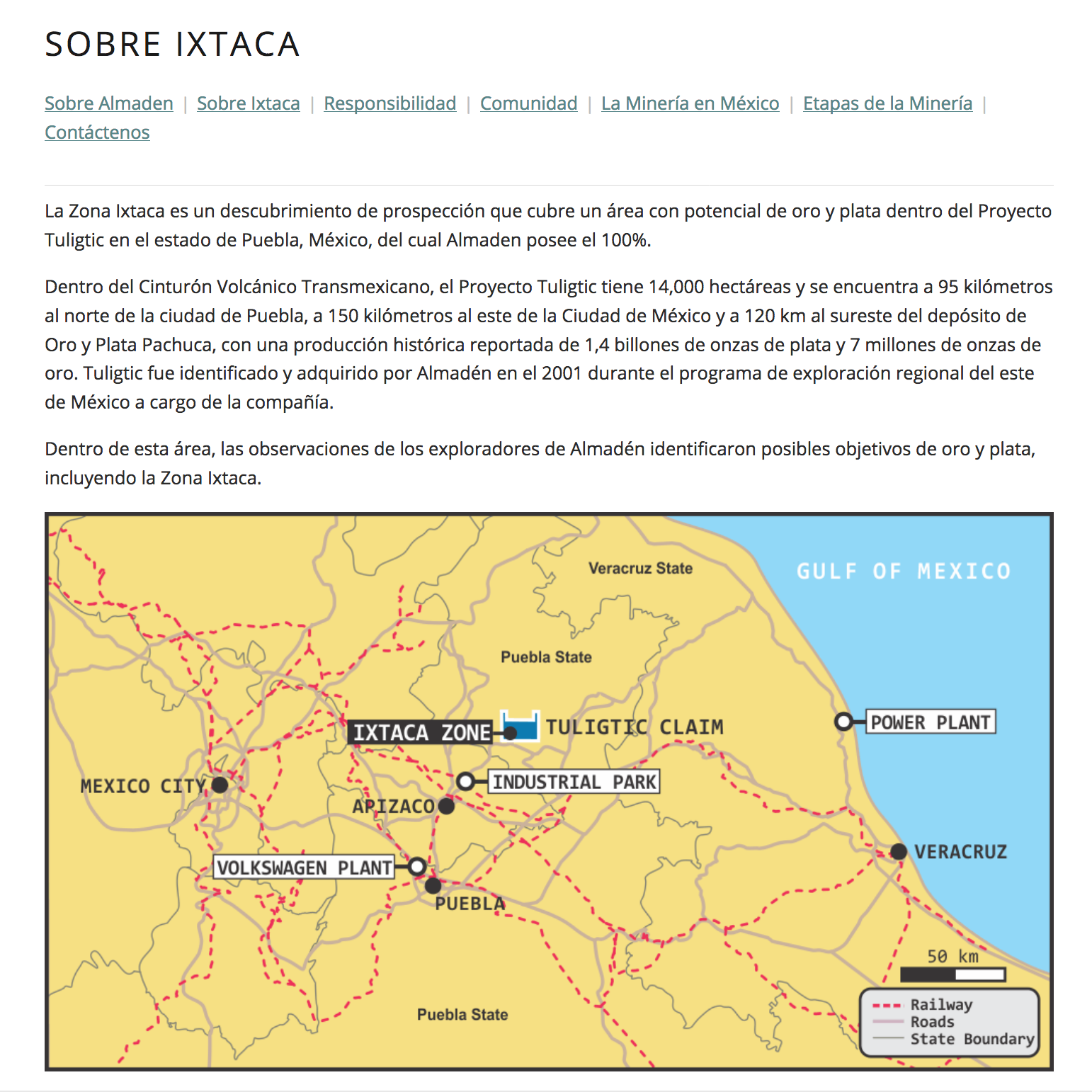

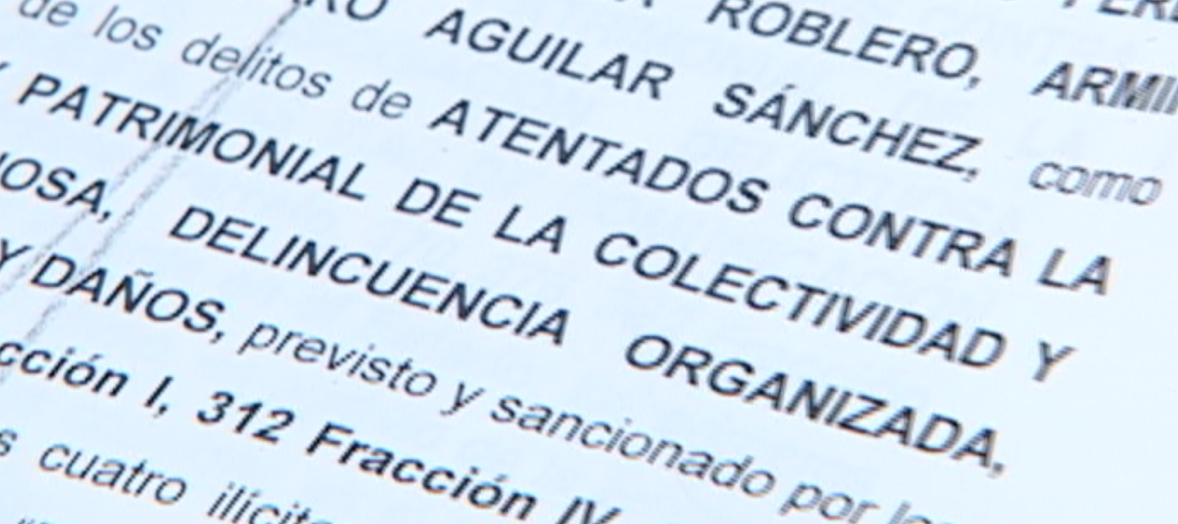

A La Comunidad Internacional Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.

Es de hacerse notar la celeridad y eficiencia que mostraron las autoridades municipales cuando se ha tratado de la empresa minera que no es la misma con la que actúan cuando pedimos su intervención al denunciar que la minera viola las leyes ambientales o que ha atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la zona.