Por Quimy De León, Santiago Bastos y Nelton Rivera, en periodismohumano.com

“Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos”

“Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos”

Desde las cinco de la mañana del día 23 de mayo, la resistencia pacífica que lleva instalada en La Puya más de dos años pues se niegan a las actividades de la mina El Tambor, despertó con la presencia de las radiopatrullas de la Policía Nacional Civil –PNC. Para medio día ya eran cientos de policías. Su presencia en si misma ya intimidaba, sino que además iban armados: “vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre”.

Al frente venía el comisario Pedro Esteban López García, que con prepotencia y violencia amenazó con arrestar a Yolanda Oquelí, una de las representantes de la resistencia pacífica. Ella le pidió que mostrara si llevaba alguna orden, ante la solicitud el respondió que no necesitaba llevar ninguna orden de aprensión o de desalojo porque él llevaba un “mandato”. A pesar del permiso de Gobernación que la resistencia pacífica tiene para manifestarse en la entrada que conduce al proyecto minero, la Policía Nacional Civil exigió a la gente que no interviniera para que la maquinaria de la empresa pudiera pasar. Se le pidió a la policía esperar la llegada de la Procuraduria de los Derechos Humanos – PDH y de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas – OACNUDH.

A esto el comisario respondió varias veces de forma abusiva refiriéndose a la PDH y a la OACNUDH como “huevones” y dijo que “ellos están durmiendo a esta hora” Agregó “esta gente tiene que pasar a Macdonalds a desayunar y yo no los puedo esperar”. Yolanda Oquelí le pidió más respeto y que no abusara de su autoridad.

A eso de las siete de la mañana llegaron los antimotines acompañando el traslado de la maquinaria y de los personeros de la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Associates -KCA- y de su subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. –EXMINGUA-. “Vimos a muchos elementos de la PNC con armas de grueso calibre Se colocaron los antimotines en frente de nosotras. Ése es el coraje que tenemos: que protejan a una empresa y no nos protejan como personas”.

El Estado al servicio de la empresa

Al ser consultado por representantes de La Puya[1] sobre lo que estaba ocurriendo, Miguel Angel Balcárcel responsable del Sistema Nacional de Diálogo Permanente –SNDP- se excusó argumentando que él era ajeno a esta acción, que supuestamente no estaba enterado de nada y que ésta respondía a una petición muy concreta de la empresa al Ministerio de Gobernación, siendo una orden a nivel exclusivamente administrativo. No hubo orden de desalojo, o al menos no se conoció, nunca la mostraron.

“No vamos a permitir el ingreso de la maquinaria. Si eso nos va a costar la vida, pues que nos cueste; pero los responsables son los funcionarios del Ministerio de Gobernación y el mismo Presidente por no tener la autoridad de retirar este dispositivo policial.”

Las instancias de Derechos Humanos pasaron por un momento difícil, pues no lograron alcanzar acuerdos con su mediación, el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad era inminente. Como medida legal, las comunidades en resistencia pidieron un Recurso de Exhibición personal para toda la comunidad, “para que llegue el juez de paz para verificar que no se hagan ninguna violación de los derechos e integridad de la población”.

Se cometieron todo tipo de abusos

Y así fue como se presentó a La Puya Ana Leticia Guevara, jueza de Paz de San José Del Golfo, de poco sirvió su presencia y su intervención con la policía, porque desde el medio día la gente de la resistencia pacífica fue amenazada:

“Tienen 10 minutos para abandonar el lugar voluntariamente, todos los que sean detenidos van a ser puestos a disposición judicial” dijo el comisario de la policía a la población que rezaba y cantaba para sentir más fuerza, en su mayoría eran mujeres, también había niñas y niños.

Llegado el medio día, la gente de la resistencia pacífica, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianas defendiendo la vida, se encontraban prácticamente acechadas y amenazadas por hombres violentos, dispuestos a todo con armas, bombas, cascos, esperando órdenes superiores. Eran los miembros del pelotón antimotines de la PNC, detrás acechaban los camiones encendidos, cargando la maquinaria pesada de la empresa. La resistencia se organizó, como otras muchas veces, a base de rezos y cantos religiosos de cientos de personas arrodilladas, sentadas, oponiéndose con sus cuerpos a la agresión gubernamental y empresarial.

Desde el inicio de La Puya, la resistencia ha sido completamente respetuosa de la ley, ni un solo vehículo ha dejado de circular libremente por esta ruta, las únicas veces que se violenta el derecho de libre locomoción han sido cuando la empresa y Gobernación la bloquean con su maquinaria, o los contingentes de trabajadores que utiliza la empresa como grupos de choque o la fuerzas de seguridad para resguardar la maquinaria o para reprimir ilegalmente, tal y como lo ocurrido este viernes 23 de mayo.

Como las mujeres, niños, ancianos no se movían de sus lugares, la policía hizo el desalojo a base de gases lacrimógenos, gas pimienta y del uso de la fuerza contra personas desarmadas. En medio del humo y las lágrimas provocadas por la explosión de no menos de cien bombas se procedió a detener a la gente, a atacar a testigos y periodistas.

Hubo gente que, intoxicada, se retiraba a los cerros cercanos, pero la policía los seguía hasta allá. Los demás resistían. Doña Eudora lo decía así: “la policía está apedreándonos, intentamos resistir pero nos están tirando piedras y gases”. Una de las mujeres de la resistencia nos dijo“la policía nos golpeó con nuestras sillas de plástico dándonos en la cabeza, muchas salimos lastimadas”

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba:

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba:

“…a la cara le disparaban a las mujeres y le rompieron la frente con las bombas lacrimógenas. Hay mujeres heridas y no permiten que entren las ambulancias Es horrible ver tanta cantidad de gente que están sacando herida en carros porque no quieren que entren las ambulancias”.[2]

Durante de diez horas de intimidación y acoso, llegó el momento de caos y pánico, dos horas de violencia y la policía logró a base de fuerza romper el cerco pacífico, y los agentes destruyeron las instalaciones que durante dos años habían albergado la esperanza y la fe en la defensa de la vida. Rápidamente, la empresa aprovechó para introducir un tractor y un camión de volteo.

Este operativo por la tarde estuvo al mando del Sub director general adjunto de la PNC Jorge Ernesto Aldana Gálvez. Había decenas de radiopatrullas de varias comisarías de la capital, de la 11, 12 y 16, incluso hubo testigos que vieron del Quiché. También hubo denuncias de personas de la comunidad que “miembros de seguridad privada de la mina iban con uniforme FEP y dirigían el accionar de éstos[3]”.

Todas estas acciones fueron un desalojo violento e ilegitimo, violando el derecho constitucional de reunión pacífica y sin armas y los derechos de reunión y manifestación pública. Además las autoridades han estado debidamente informados de que ésta manifestación se ha llevado a cabo con autorización. Las fuerzas de seguridad no llevaban ninguna orden de juzgado.[4]

Acciones de propaganda

Una de las características del poder es el uso del terror mediante propaganda política y campañas de desinformación, desde hace años que han querido implantar el modelo extractivo, se han incrementado este tipo de operaciones psicológicas, basadas en el miedo “anticomunista” y la influencia extranjera o ideas foráneas, así es como lo manejan.

Al no haber bloque socialista ya que este era el argumento que usaban el siglo pasado, ahora le hechan la culpa a Chávez, Cuba y actualmente hasta la cooperación sueca, noruega o vaya usted saber. El asunto es que en La Puya esta campaña se encarnó con la presencia de Migración, agentes con chalecos generaron tensión pues se decía que podían estar ahí para “identificar, detener o hasta deportar a los extranjeros que estuvieran causando problemas” Limitando con ello, la solidaridad, la libertad de acción, de expresión y de locomoción a personas que aunque no sean guatemaltecos, viven y trabajan en la defensa de los derechos humanos en el país.

Detenciones ilegales

Cuando empezaron las detonaciones de lacrimógenas, el efecto del gas pimienta, golpes y piedras lanzadas por la PNC la gente empezó asustada a correr. La policía brutal e ilegalmente detuvo a varias personas tanto de la comunidad como de organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales.

Esto fue lo que le ocurrió al asesor del Comité Campesino del Altiplano – CCDA Hugo Rivera. El se había hecho presente a “La Puya” con otros miembros de esta organización, para apoyar la resistencia pacífica y verificar que no existiera violación de los derechos humanos, cuando empezó la agresión policíaca.

Frente a él entre varios policías llevaban arrastrada a una mujer embarazada, también a un joven al que le habían golpeado fuertemente los testículos, lo arrastraron y lo amenazaron de muerte y a Brenda Hernández de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos – Udefegua a quien enchacharon impunemente. Hugo intervino e intentaba mediar para que no les detuvieran.

Entonces lo arrastraron y le pegaban entre varios policías queriéndolo enchachar, frente a esta agresión el quiso pasar del otro lado de donde había un cerco “yo me quise pasar al otro lado, pues no estaba haciendo nada y un policía me agarró y me restregó las manos en el alambre espigado, me hirió y ya estaba desorientado, no perdí el sentido. Entonces me tiraron al suelo y me siguieron pateando, cuando apareció una persona de Naciones Unidas y me sacó de ahí. Tengo una herida muy profunda, después me trajeron a la capital y me pusieron puntos en el dedo índice de la mano izquierda, me llevaron a una clínica particular”.

A varias personas les ocurrió esto, aunque ninguna persona fue conducida a algún centro de detención ni puesta a disposición de autoridad judicial, por las características de estas acciones, podría decirse que fueron detenciones ilegales, porque la policía no llevaba orden de juez competente ni estaban cometiendo flagrante delito o falta. Sino estaban precisamente realizando acciones de solidaridad, resistencia pacífica y de verificación de derechos humanos, según sea el caso.

Personas heridas y daños

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.

Cuatro mujeres y tres hombres tuvieron que ser trasladadas al hospital San Juan de Dios Eva María Álvarez Díaz, Maria del Rosario Rosales, Amanda Álvarez, Maria Humberta Carrera Catalan, Edwin Lorenzana, Óscar Catalán y Gregorio Catalán.[5] Además, fuentes de la comunidad hablan de 35 heridos más por los golpes que les dieron las fuerzas de seguridad, incluso de un herido en el pecho con arma de fuego. Los policías no contentos con las agresiones a las personas se dedicaron a destruir el campamento de la resistencia, para abrir paso a las máquinas, robaron pertenecías de la población incluso robaron aparatos celulares de personas que retuvieron.

Cuando ofrecer diálogo se vuelve una burla

El Ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla dijo que el “desalojo de manifestantes en La Puya, es por dos años de diálogo infructuoso”.[6] Esto es totalmente falso, pues todos hemos sido testigos de la voluntad de la resistencia pacífica “La Puya” de dialogar y resolver pacíficamente la problemática causada por la pretensión de KCA-EXMINGUA de abrir la mina El Tambor sin contar con el consentimiento de la población.

“Quiero dejar constancia que nosotras siempre hemos estado abiertos al diálogo, nunca hemos sido violentos, no creemos en el uso de la violencia, somos pacíficos”.

Para corroborar estas palabras, sólo hace falta seguir el rastro de la cantidad incontable de reuniones mantenidas por la población en resistencia de La Puya con el SNDP y otras instancias. Ante el doble desplante del Ministro de Gobernación – desconocer esta historia y actuar por encima de él, a Miguel Ángel Barcárcel sólo le quedó afirmar ante los representantes de la Puya que el dialogo queda abierto, pero que este día no estaba en sus manos.

Antecedentes inmediatos y razones de fondo

Desde diciembre del 2012 las comunidades en resistencia pacífica se han mostrado abiertas a dialogar con el Gobierno y resolver esta problemática causada por la empresa. Muchas han sido las artimañas usadas por el gobierno para que este proceso no sea viable, entre ellas cancelar la última reunión.

Para el día 20 de mayo fue convocada una reunión por escrito un día antes por el SND de carácter urgente, a realizarse en Casa Presidencial. Para sorpresa de la delegación de comunitarios y comunitarias, los mismos responsables del Sistema Nacional de Dialogo rompieron el proceso al cancelar la reunión minutos antes de que iniciara. En primer lugar, violentaron y violaron el ejercicio de la libertad de expresión al no permitir que dos comunicadores de Esta Tierra es Nuestra – CMI documentaran la reunión. Después, sin mayor explicación, la cancelaron. Mario Minera, de la Procuraduría de los Derechos Humanos –PDH-, instó al Sistema Nacional de Diálogo, a que no lo hicieran y ofreció el traslado a las oficinas de la PDH para hacerla, si es que por protocolo en la casa presidencial no podían participar todas las personas que acompañaban a la representación comunitaria.

Esta propuesta fue desatendida por el Sistema Nacional de Diálogo, al que poco o nada le importó la voluntad que tienen las comunidades por darle continuidad a este espacio y que llevan una resistencia pacífica. Antonio Reyes, delegado comunitario de San José del Golfo, nos da luces de cómo las comunidades interpretaron el rompimiento del dialogo por parte del SNDP, previendo que la agresión está ya en camino:

“Vemos con preocupación cómo el Sistema Nacional de Dialogo busca manipular irresponsablemente este tipo de reuniones. Nos preocupa y queremos denunciar públicamente que el Gobierno está buscando estrategias para criminalizar a la resistencia pacífica. Responsabilizamos al poder ejecutivo de cualquier incidente que pueda ocurrir en nuestras comunidades”.

Magaly Rey Rosa fue invitada por representantes de La Puya para participar como testigo de honor en la reunión de alto nivel, también se presentó el Dr. R. Morán experto en minería quien demostraría las anomalías del Estudio de Impacto Ambiental EIA hecho para la mina el Tambor. “El análisis que el Dr. R. Morán no pudo entregar a los funcionarios del gobierno contiene hallazgos sobre el EIA que confirman los peores temores de la gente de la Puya: “En los más de 42 años que tengo de experiencia profesional en hidrogeología y geoquímica, que abarca cientos de minas en todo el mundo, el estudio de evaluación de impacto ambiental de El Progreso VII Derivada es el de peor calidad que he revisado”.[7]

La actuación empresarial

Durante los últimos dos años, la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates –KCA- y la guatemalteca EXMINGUA se han encargado de violentar y alterar la tranquilidad de la vida en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. EXMINGUA es una empresa dirigida por militares y ex funcionarios públicos vinculados a las actividades extractivas. Ellos se encargan de las campañas de difamación, calumnia, intimidación y acusaciones legales en contra de la población organizada en la resistencia pacífica.

Para ello movilizan y utilizan a “trabajadores mineros” como grupo de choque contra la población, distribuyen volantes con campañas de difamación, agreden a defensores de derechos humanos, coaccionan y amenazan incluso de muerte a periodistas. Por estos hechos fueron condenados en 2013 a 2 años de prisión a un ex teniente del ejército y gerente de operaciones de la empresa Pablo Silas Orozco Cifuentes y a un subcontratista de maquinaría Juan José Reyes Cabrera. Éstas son algunas de las constantes en la actuación que ésta empresa ha evidenciado. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con varios abogados contratados que se dedican a impulsar procesos judiciales en contra de líderes y lideresas comunitarias.

Luego la empresa crea los escenarios para que el Ministerio de Gobernación justifique la movilización de personal administrativo, oficiales y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Esto fue lo que ocurrió este 23 de mayo, cuando más de 70 radio patrullas y buses y un aproximado de 500 agentes llegaran a San José del Golfo -con uso de fuertes cantidades de dinero del Estado-, desalojaron la comunidad en resistencia para imponer su empresa minera. Se hizo sin que existiera justificación legal para hacerlo, sólo para la protección de la maquinaria de la empresa. La empresa también ha recurrido al manejo mediático encontrando eco en medios de comunicación corporativos, realizando ante la opinión publica formas de criminalización de la forma organizativa y lucha pacífica de las comunidades.

Cuando la gente opta por la dignidad

A partir de las cuatro de la tarde, se empezó a reunir delante de la sede del Ministerio de Gobernación, en la sexta avenida y 14 calle de la zona 1, un plantón espontáneo de gente indignada y auto convocada para protestar por estos hechos. Muchas fueron las muestras de indignación y solidaridad en las redes sociales, esto significa que las campañas mediáticas y las consignas y panfletos usados en contra de la gente de La Puya no son creíbles ni aceptadas por las mayorías.

Durante la mañana del sábado, ni siquiera 24 horas después de la represión del desalojo violento aun con presencia de un fuerte contingente de policía, la resistencia pacifica continua en el lugar, sus actividades continúan, la gente de los turnos asume su responsabilidad, su lucha sigue.

NOTAS:

[1] Al hablar de “La Puya”, nos referimos a la organización comunitaria que defiende la vida, de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala.

[2] http://www.soy502.com/articulo/pnc-desaloja-la-puya-hay-heridos.

[3]24 de mayo 2014. jorgesantos @jorgesantos15 10 am.

[4]Entrevista a Abogado Sergio Vives del Colectivo Madre Selva.

[5] Según el médico que las atendió y dio declaraciones a Guatevisión el 23 de mayo.

[6] 23 de mayo de 2014. @alexr_pl http://t.co/n41iC7nWfB

[7]Prensa Libre. ¿De qué tienen miedo?. Magaly Rey Rosa. 24 de mayo 2014.

MÁS INFORMACIÓN:

Denuncian brutalidad durante desalojo en comunidad La Puya, Guatemala

#LaPuya: la continuidad de la agresión no detendrá la resistencia pacífica

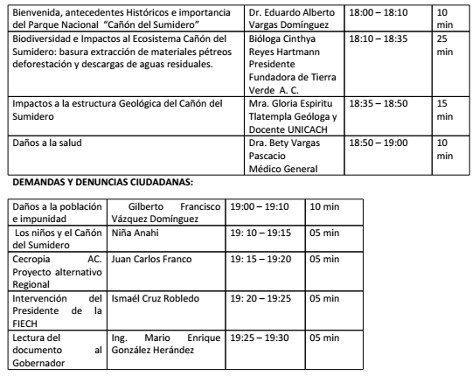

Jalisco, Gudalajara 02 de junio. En conferencia de prensa se dio a conocer el resultado de la Auditoría popular a la presa el Zapotillo que afectará a las comunidades de Temacapulin, Palmarejo y Acasico en la que se señal la sistemática violación a los Derechos Humanos, las irregularidades de la construcción de la presa el Zapotillo, el posible desacato de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mal manejo del agua en el estado de Jalisco y se exigio al presidente Enrique Peña Nieto cumplir los derechos de los pueblos originarios dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente.

Jalisco, Gudalajara 02 de junio. En conferencia de prensa se dio a conocer el resultado de la Auditoría popular a la presa el Zapotillo que afectará a las comunidades de Temacapulin, Palmarejo y Acasico en la que se señal la sistemática violación a los Derechos Humanos, las irregularidades de la construcción de la presa el Zapotillo, el posible desacato de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mal manejo del agua en el estado de Jalisco y se exigio al presidente Enrique Peña Nieto cumplir los derechos de los pueblos originarios dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente.

Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP

Barrick Gold y su filial Nevada SpA están acusadas de haber violado el derecho al agua y a un medioambiente sano en el valle de Huasco (Chile), una zona andina glaciar donde inició las operaciones de construcción de su proyecto minero Pascua Lama en 2009. Estas actividades, que fueron suspendidas por la corte suprema de Chile en abril de 2013, «han tenido impactos significativos sobre los recursos hídricos y naturales» del valle, indicó el TPP

Los megaproyectos mineros son la causa mayor de tensiones en América Latina, al generar unos 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses, denunció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Los megaproyectos mineros son la causa mayor de tensiones en América Latina, al generar unos 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses, denunció el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). “Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos”

“Las mujeres y niños seguimos con la convicción que vamos a morir aquí mismo y esa será responsabilidad de ellos” Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba:

Yolanda Oquelí no podía reprimir el llanto y denunciaba: Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.

Como consecuencia de estas acciones, varias personas fueron heridas, algunas de gravedad. Muchas de ellas fueron auxiliadas por vecinas, otras por los bomberos. Algunas necesitaron ser trasladadas a centros asistenciales privadas, otras al hospital general. Por esta razón no se sabe con exactitud el total de personas que fueron afectadas. Hubo una mujer embarazada que resultó herida, otra mujer con una fractura de cráneo que aún permanece en el hospital, una mujer de aproximadamente 60 años fue impactada en rostro por una bomba lacrimógena, tiene lesiones graves en las encías y los labios.