Ley de baldíos: áreas naturales protegidas en territorio indígena

Ana de Ita

La Jornada 15 de enero de 2011

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia al establecimiento de áreas naturales protegidas en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.

En México, donde la mitad del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades agrarias, hogar de campesinos y pueblos indígenas, aunque el discurso de protección de la naturaleza es afín a sus concepciones, las áreas naturales protegidas (ANP) se han convertido en una amenaza para sus territorios y para la autonomía o libre determinación, que es su principal demanda.

Las ANP se establecen por decreto de cualquier nivel de gobierno y son de utilidad pública, lo que permite incluso su expropiación. Los derechos de los poseedores están por debajo de la regulación del decreto, el programa de manejo y el ordenamiento ecológico, además no tienen prioridad sobre otro sujeto o grupo social involucrado, si no que se consideran uno más de las llamadas «partes interesadas» (stakeholders). Los poseedores tampoco tienen derecho de veto, ni se garantiza su conocimiento previo informado, aun sean pueblos indígenas.

Pero en las ANP no se garantiza que los objetivos de conservación prevalezcan sobre intereses de lucro, pues no están prohibidas actividades altamente contaminantes, como la explotación de petróleo o de minerales, ni la apropiación de agua, o cualquier otro recurso por cualquier agente económico, únicamente se exige que no cause deterioro al equilibrio ecológico.

En las ANP los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación, o incluso las empresas privadas enajenan a la asamblea de ejidatarios y comuneros el control de las decisiones sobre el territorio y uso de los recursos, de ahí que cada vez tengan mayor dificultad para establecerse.

Hasta el año pasado, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administraba 174 ANP, en una extensión de 25.4 millones de hectáreas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95 por ciento de las ANP están ubicadas en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23 por ciento de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. Aún más de las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51.6 millones de hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas.

A finales de los años 80, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentran ubicadas en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida –estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal– y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.

Esto ha ocasionado fuertes conflictos entre las comunidades y la Conanp, al enfrentarse en los territorios dos modelos de conservación y dos estructuras de gobierno. La conservación que viene de las comunidades con sus regulaciones decididas por acuerdo de asamblea, y la conservación impuesta desde afuera, que busca tomar las decisiones sobre el territorio. Cuando las comunidades han buscado dar por terminado el compromiso de «conservación voluntaria» se han encontrado con que es obligatorio y deben esperar hasta terminar el plazo, o pagar un estudio técnico que justifique su negativa.

El año pasado, justo antes de las Conferencias de las Partes en Nagoya, sobre el Convenio de Diversidad Biológica (COP 10) y en Cancún, sobre Cambio Climático (COP 16), varios pueblos indígenas: Kuna, Kichwa Kayampi, Q’eqchi de Livingston, Bene Gulash, Ñu Savi, empezaron a circular la llamada Declaración de Heredia, en la que exigen que no se establezcan más áreas naturales protegidas en territorios indígenas, se anulen las que a la fecha se han decretado y se restituyan dichas tierras y territorios a las comunidades y pueblos despojados.

El establecimiento de ANP considera que los territorios indígenas y campesinos son territorios baldíos.

Amigos del movimiento mundial contra represas, Temacapulín necesita urgentemente de tu apoyo.

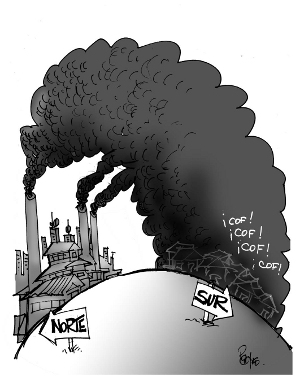

Amigos del movimiento mundial contra represas, Temacapulín necesita urgentemente de tu apoyo. Las influencias causadas por una ciudad sobre su entorno y sobre las condiciones de vida de sus habitantes siempre existieron. Pero la enorme expansión de su territorio en los últimos tiempos y la mutación en su comportamiento dieron origen a problemas ambientales, sociales y económicos sin precedentes en dimensión y características. Ya que parece que este modelo de desarrollo ha llevado a transformar estos centros en lugares inhóspitos, donde hay cada vez más contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos seguridad, menos naturaleza.

Las influencias causadas por una ciudad sobre su entorno y sobre las condiciones de vida de sus habitantes siempre existieron. Pero la enorme expansión de su territorio en los últimos tiempos y la mutación en su comportamiento dieron origen a problemas ambientales, sociales y económicos sin precedentes en dimensión y características. Ya que parece que este modelo de desarrollo ha llevado a transformar estos centros en lugares inhóspitos, donde hay cada vez más contaminación del aire, agua, suelo, más pobreza, menos seguridad, menos naturaleza. El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista.

El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista. Un estudio de caso sobre migración y género a partir de los efectos del cambio climático en una región del sur de Chiapas constató que el proceso migratorio en la región obedece a los impactos económicos del cambio climático que afectan, sobre todo, a la agricultura.

Un estudio de caso sobre migración y género a partir de los efectos del cambio climático en una región del sur de Chiapas constató que el proceso migratorio en la región obedece a los impactos económicos del cambio climático que afectan, sobre todo, a la agricultura.

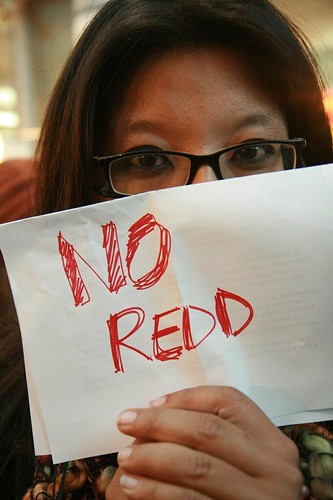

En medio de un cierto desinterés general terminó hace una semana la cumbre de Cancún. Quizá porque su fracaso era previsible los “líderes mundiales” quisieron evitar otro embarazoso fiasco hipermediatizado y optaron por dar al evento un perfil mucho más bajo que su predecesora en Copenhague. No en vano, según la documentación dada a conocer por Wikileaks, el jefe del gabinete del presidente de la Comisión Europea Durão Barroso afirmó que Cancún sería como “Pesadilla en Elm Street II, y ¿quién quiere ver esa película de terror otra vez?”. Razón no le falta.

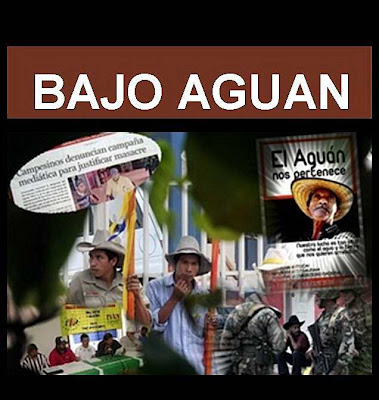

En medio de un cierto desinterés general terminó hace una semana la cumbre de Cancún. Quizá porque su fracaso era previsible los “líderes mundiales” quisieron evitar otro embarazoso fiasco hipermediatizado y optaron por dar al evento un perfil mucho más bajo que su predecesora en Copenhague. No en vano, según la documentación dada a conocer por Wikileaks, el jefe del gabinete del presidente de la Comisión Europea Durão Barroso afirmó que Cancún sería como “Pesadilla en Elm Street II, y ¿quién quiere ver esa película de terror otra vez?”. Razón no le falta. El Frente Nacional de Resistencia Popular, ante la escalada de violencia y represión en contra del pueblo comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

El Frente Nacional de Resistencia Popular, ante la escalada de violencia y represión en contra del pueblo comunica a la población hondureña y la comunidad internacional: Las empresas mineras celebran que el precio de la plata alcanzó máximos históricos durante los últimos días. Pero los beneficios económicos para una minera canadiense no justifican la destrucción del patrimonio de la sierra de Catorce, en el Estado de San Luis Potosí en México para la extracción de este metal noble. Para los indígenas huicholes es allí donde nació el sol y se albergan sus manantiales sagrados, desde donde piden a sus dioses precisamente por el equilibrio del planeta. Firme una carta exigiendo al gobierno de México que detenga el proyecto minero y dicte una moratoria minera.

Las empresas mineras celebran que el precio de la plata alcanzó máximos históricos durante los últimos días. Pero los beneficios económicos para una minera canadiense no justifican la destrucción del patrimonio de la sierra de Catorce, en el Estado de San Luis Potosí en México para la extracción de este metal noble. Para los indígenas huicholes es allí donde nació el sol y se albergan sus manantiales sagrados, desde donde piden a sus dioses precisamente por el equilibrio del planeta. Firme una carta exigiendo al gobierno de México que detenga el proyecto minero y dicte una moratoria minera.