Compartimos el informe «Una economía para el 99%» de Oxfam Internacional, publicado a 16 de enero del 2017

En su nuevo informe, «Una economía para el 99%», Oxfam internacional calcula no solo que el 1% más rico de la población mundial posee más que el 99% restante, sino también que sólo 8 hombres en el mundo poseen la misma riqueza que la mitad de la población del planeta. Estos 8 hombres son: Bill Gates (E.U. – Microsoft), Amancio Ortega (España – Zara), Warren Buffett (E.U. – Berkshire Hathaway), Carlos Slim Helu (México – Grupo Carso), Jeff Bezos (E.U. – Amazon), Mark Zuckerberg (E.U. – Facebook), Larry Ellison (E.U. – Oracle) y Michael Bloomberg (E.U. – Bloomberg LP).

Descargar el informe completo

Han pasado cuatro años desde que el Foro Económico Mundial alertase de la grave amenaza que supone el incremento de la desigualdad económica para la estabilidad social, y tres desde que el Banco Mundial decidiese combinar su objetivo de acabar con la pobreza extrema con la necesidad de promover una prosperidad compartida. Desde entonces, y a pesar de que los líderes mundiales se hayan comprometido con el objetivo de reducir la desigualdad, la brecha entre los más ricos y el resto de la población se ha ampliado. Es una situación insostenible. Tal y como afirmó el Presidente Barack Obama en su último discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, «Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% más pobre nunca será estable».

Sin embargo, el mundo sigue inmerso en una crisis mundial de desigualdad:

• Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta.

• Actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad). (Cálculos de Oxfam a partir de los datos sobre la riqueza de las personas más ricas de la lista de milmillonarios elaborada por Forbes y los datos sobre la riqueza del 50% más pobre de la población obtenida del informe de Credit Suisse Global Wealth Databook 2016.)

• Durante los próximos 20 años, 500 personas legarán 2,1 billones de dólares a sus herederos, una suma que supera el PIB de la India, un país con una población de 1.300 millones de personas.

• Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más.

• El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursátil FTSE 100 gana en un año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh. (Cálculos de Ergon Associates utilizando los datos del High Pay Centre sobre las remuneraciones de los presidentes de grandes empresas y el salario mínimo de un trabajador bangladesí, sumando los paquetes de prestaciones y beneficios que suelen ofrecerse a los trabajadores.)

• Un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo periodo.

• En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en diez años.

Si sigue esta tendencia, el incremento de la desigualdad económica amenaza con fracturar nuestras sociedades: incrementa la delincuencia y la inseguridad, socava la lucha contra la pobreza y hace que cada vez más personas vivan con más miedo y menos esperanza.

El Brexit, el éxito de la campaña presidencial de Donald Trump, así como el preocupante incremento del racismo y la desafección generalizada que genera la política convencional provocan que cada vez más ciudadanos de los países ricos den muestras de que no están dispuestos a seguir aguantando la situación actual. ¿Por qué tendrían que hacerlo si la experiencia indica que las consecuencias de estas políticas son el estancamiento de los salarios, la inseguridad laboral y el incremento de la brecha entre ricos y pobres? El reto está ahora en plantear un modelo positivo frente a aparentes soluciones que generan en realidad más división.

En los países pobres, el panorama es igualmente complejo y no menos preocupante. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza en las últimas décadas, un logro del cual el mundo debería sentirse orgulloso. No obstante, una de cada nueve personas sigue pasando hambre. Si el crecimiento económico entre 1990 y 2010 hubiese beneficiado a los más vulnerables, en la actualidad habría 700 millones de personas menos, en su mayoría mujeres, en situación de pobreza. Los estudios revelan que, actualmente, los recursos existentes permitirían eliminar tres cuartas partes de la pobreza extrema si se incrementase la recaudación fiscal y se recortase el gasto militar y otros gastos igualmente regresivos. El Banco Mundial ha dejado claro que, si no se redoblan los esfuerzos para hacer frente a la desigualdad, los líderes mundiales no cumplirán su objetivo de acabar con la pobreza extrema en 2030.

No tiene por qué ser así. Las respuestas que parecen más efectivas para hacer frente a la desigualdad no tienen por qué provocar mayores divisiones. El informe «Una economía para el 99%» analiza cómo las prácticas de grandes empresas y los más ricos están acentuando la actual crisis de desigualdad extrema. Pero también plantea qué se puede hacer para revertir esta situación. Asimismo, hace una valoración de las falsas premisas que nos han llevado por esta vía, y muestra cómo podemos construir un mundo más justo basado en una economía más humana. Uno en el que las personas, y no los beneficios, se encuentran en el centro y donde se da prioridad a los más vulnerables.

Las causas de la desigualdad

Es innegable que el modelo de economía globalizada ha beneficiado principalmente a las personas más ricas. Varias investigaciones de Oxfam revelan que, en los últimos 25 años, el 1% más rico de la población ha percibido más ingresos que el 50% más pobre de la población en su conjunto. Lejos de transmitirse espontáneamente hacia abajo (en la llamada «economía de goteo o de derrame»), los ingresos y la riqueza se vuelcan hacia las capas más altas de la sociedad, y lo hacen a un ritmo alarmante. ¿Cuál es la causa? Las grandes empresas y el poder de los más ricos desempeñan un papel esencial.

Las grandes empresas, al servicio de los más ricos

A las grandes empresas les fue bien en 2015 y 2016, con resultados muy positivos para la gran mayoría de ellas. En 2015, las diez mayores empresas del mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos. Las grandes empresas son un elemento vital de la economía de mercado, y cuando operan en beneficio del conjunto de la población, constituyen un factor esencial para construir sociedades prósperas y justas. Sin embargo, cuando operan cada vez más al servicio de los ricos, las personas que más lo necesitan se ven privadas de los beneficios del crecimiento económico generado. Su modelo de maximización de beneficios conduce a una devaluación salarial sobre el trabajador medio, una presión sobre los pequeños productores, y a sofisticados esquemas corporativos para tributar menos de lo que les corresponde, eludiendo el pago de unos impuestos que beneficiarían al conjunto de la población, especialmente a los sectores más pobres.

Ahogando a los trabajadores y a los pequeños productores

Mientras los ingresos de la mayoría de los presidentes y altos ejecutivos de grandes corporaciones (con generosas retribuciones en acciones como complemento) se han disparado, el salario del trabajador o del productor medio apenas ha aumentado, y de hecho en algunos casos incluso se ha reducido. El director general de la principal empresa tecnológica de la India gana 416 veces más que un trabajador medio de su misma empresa. En la década de los ochenta, los productores de cacao recibían el 18% del valor de una tableta de chocolate, frente al 6% que obtienen actualmente. Se dan incluso casos extremos del trabajo forzado o en condiciones de esclavitud para mantener los costes empresariales bajos.

La Organización Mundial del Trabajo calcula que 21 millones de personas son víctima de trabajo forzoso, lo que genera unos beneficios que ascienden a aproximadamente 150.000 millones de dólares anuales. Las mayores empresas textiles del mundo han estado vinculadas a las fábricas de hilado de algodón de la India, que suelen recurrir al trabajo forzoso de niñas. La mayoría de los trabajadores peor remunerados son mujeres y niñas, quienes además trabajan en las condiciones más precarias. Las grandes empresas, implacables, están reduciendo al mínimo los costes de la mano de obra en todo el mundo, impidiendo que los trabajadores y productores de sus cadenas de suministro se beneficien del crecimiento económico, lo cual incrementa la desigualdad y ahoga la demanda.

Evasión y elusión fiscal

Las grandes empresas también han optado por un modelo de maximización de sus beneficios a costa de tributar lo menos posible, utilizando paraísos fiscales, sacando provecho de tipos impositivos cada vez más bajos o logrando que los países compitan agresivamente entre sí para ofrecerles privilegios fiscales. La rebaja en los tipos nominales del impuesto de sociedades se está convirtiendo también en una tendencia generalizada, lo cual, unido a las técnicas de evasión y elusión fiscal tan extendidas, hace que muchas grandes empresas reduzcan su contribución fiscal a mínimos. Se estima, por ejemplo, que en 2014, Apple tributó por sus beneficios en Europa a un tipo efectivo del 0,005%.

Los países en desarrollo pierden cada año al menos 100.000 millones de dólares como consecuencia de la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales y dejan de ingresar miles de millones de dólares por ofrecer exenciones y exoneraciones fiscales improductivas e ineficientes. Esta sangría de recursos afecta sobre todo a los más pobres, que dependen en mayor medida de los servicios públicos en los que podrían invertirse todos estos recursos fugados. Kenia pierde 1.100 millones de dólares anuales en concepto de exenciones fiscales, una cifra que prácticamente duplica su presupuesto de inversión en salud, en un país donde la probabilidad de que las madres mueran durante el parto es de uno entre cuarenta.

¿Qué provoca este comportamiento por parte de estas grandes corporaciones? Hay dos razones: en primer lugar, que se está priorizando la rentabilidad a corto plazo de los accionistas e inversores y, en segundo lugar, la creciente prevalencia del «capitalismo clientelar».

Capitalismo cortoplacista: el dividendo manda

En muchos lugares del mundo, las grandes empresas se guían cada vez más por un único objetivo: maximizar la rentabilidad de los accionistas e inversores. Esto implica no sólo priorizar el cortoplacismo en los beneficios empresariales, sino también incrementar progresivamente la distribución de dividendos entre los accionistas. En 1970, en el Reino Unido el 10% de los beneficios empresariales se distribuían entre los accionistas, mientras que en la actualidad perciben el 70% El porcentaje es menor en la India, pero está incrementándose rápidamente y en muchas empresas supera al menos el 50%. Esta tendencia ha recibido muchas críticas, entre otros de Larry Fink, director general de Blackrock (la mayor empresa de gestión de fondos del mundo) y de Andrew Haldane, el economista jefe del Banco de Inglaterra.

Una mayor distribución de dividendos favorece principalmente a los grandes accionistas, normalmente grandes fortunas que suelen ser también grandes inversores. La rueda de la desigualdad sigue creciendo así. El porcentaje de acciones de empresas en manos de inversores institucionales, como los fondos de pensiones, sin embargo, es cada vez menor. Hace 30 años, los fondos de pensiones poseían el 30% de las acciones en el Reino Unido, mientras que en la actualidad son propietarios de tan sólo el 3%. Cada dólar de beneficios que se entrega a los accionistas de las grandes empresas es un dólar que podría haberse dedicado a remunerar mejor a los productores o a los trabajadores, a pagar más impuestos, o a invertir en infraestructuras e innovación.

Capitalismo clientelar al servicio de las élites

Como ponía de manifiesto el informe de Oxfam «Una economía al servicio del 1%», empresas de diversos sectores como el financiero, extractivo, de producción textil o farmacéutico, entre otros, utilizan su enorme poder para garantizar que tanto la legislación como la elaboración de políticas nacionales e internacionales se diseñan a su medida para proteger sus intereses y mejorar su rentabilidad. Por ejemplo, las empresas petrolíferas han conseguido suculentos privilegios fiscales en Nigeria.

Incluso el sector de la tecnología, que en otros tiempos solía gozar de mejor reputación, recibe cada vez más acusaciones de este tipo de prácticas clientelares. Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha convertido en uno de los mayores lobistas de Washington, mientras que en Europa negocia recurrentemente cuestiones relativas a la legislación antimonopolio y a la política fiscal. El capitalismo clientelar beneficia a los dueños del capital y a quienes están al mando de estas grandes corporaciones, en detrimento del bien común y la reducción de la pobreza. Esto coloca en una situación muy desigual a las pymes que no pueden competir en las mismas condiciones frente a estos cárteles empresariales y al monopolio del poder que ejercen estas grandes empresas y los actores estrechamente ligados a los Gobiernos. Los grandes perdedores son los ciudadanos que terminan pagando más por los bienes y servicios. Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, controla aproximadamente el 70% del total de los servicios de telefonía móvil y el 65% de las líneas fijas de México. Esta falta de competencia supone un coste equivalente al 2% del PIB.

El papel de los súper ricos en la crisis de desigualdad

En todos los sentidos, vivimos, en la “era de los súper ricos”, una segunda “época dorada” del capitalismo en la que el brillo de la superficie enmascara los problemas sociales y la corrupción de fondo. El análisis que hace Oxfam sobre la concentración de riqueza extrema incluye a todas aquellas personas cuyo patrimonio neto es de al menos 1.000 millones de dólares. Los 1.810 milmillonarios (en dólares estadounidenses) de la lista Forbes de 2016, de los cuales el 89% son hombres, poseen en conjunto 6,5 billones de dólares, la misma riqueza que el 70% de la población más pobre de la humanidad. Aunque algunos de estos milmillonarios deben su fortuna fundamentalmente al trabajo duro y a su talento, el análisis de Oxfam revela que una tercera parte del patrimonio de los milmillonarios tiene su origen en la riqueza heredada, mientras que el 43% está vinculada a relaciones clientelares.

La fortuna, adquirida, heredada o acumulada, se multiplica en manos de los más ricos, que pueden permitirse pagar el mejor asesoramiento financiero y de inversión. Así es cómo la riqueza que acumula esta élite ha crecido en promedio un 11% al año desde 2009, una tasa de crecimiento muy superior a la que puede obtener un ahorrador medio. Ya sea a través de fondos de inversión de riesgo o de almacenes llenos de obras de arte y coches de colección,38 el hermético sector de la gestión de grandes patrimonios ha logrado un efecto multiplicador para los ya súper ricos. La fortuna de Bill Gates ha aumentado en un 50%, ó 25.000 millones de dólares, desde que abandonara Microsoft en 2006, a pesar de sus encomiables esfuerzos por donar parte de ella.39 Si los milmillonarios mantienen este nivel de rentabilidad, dentro de 25 años ya tendremos el primer “billonario” en el mundo, alguien con una fortuna de al menos 1 billón de dólares (aproximadamente, el equivalente al PIB de España actualmente). En un entorno como este, los súper ricos tendrían que hacer verdaderos esfuerzos para no seguir acumulando más riqueza.

Las enormes fortunas que se sitúan en el extremo superior de la escala de distribución de los ingresos y la riqueza constituyen una prueba clara de la actual crisis de desigualdad, además de ser un obstáculo fundamental en la lucha para acabar con la pobreza extrema. Los súper ricos no son sólo receptores pasivos de la creciente concentración de la riqueza, sino que contribuyen activamente a perpetuarla.

Uno de los mecanismos que utilizan son sus inversiones. La mayor parte de las acciones (especialmente en hedge funds y capital riesgo) están en manos de los más poderosos de la sociedad, que por lo tanto son los grandes beneficiados del culto al accionariado que rige el modelo empresarial actual.

Descargar el informe completo

on el relato de esta experiencia, mostraremos quién es la Tosepan. Somos una organización indígena-campesina de los grupos originarios náhuat y tutunaku, con 39 años de trabajo ininterrumpidos. Vivimos en la Sierra Nororiental de Puebla y en la Sierra Totonaca de Veracruz. Algunos cientos de compañeros que vivían en cinco comunidades del municipio de Cuetzalan, Puebla, iniciaron nuestra organización. Actualmente somos más de 35 mil cooperativistas que habitamos 430 pueblos en 29 municipios.

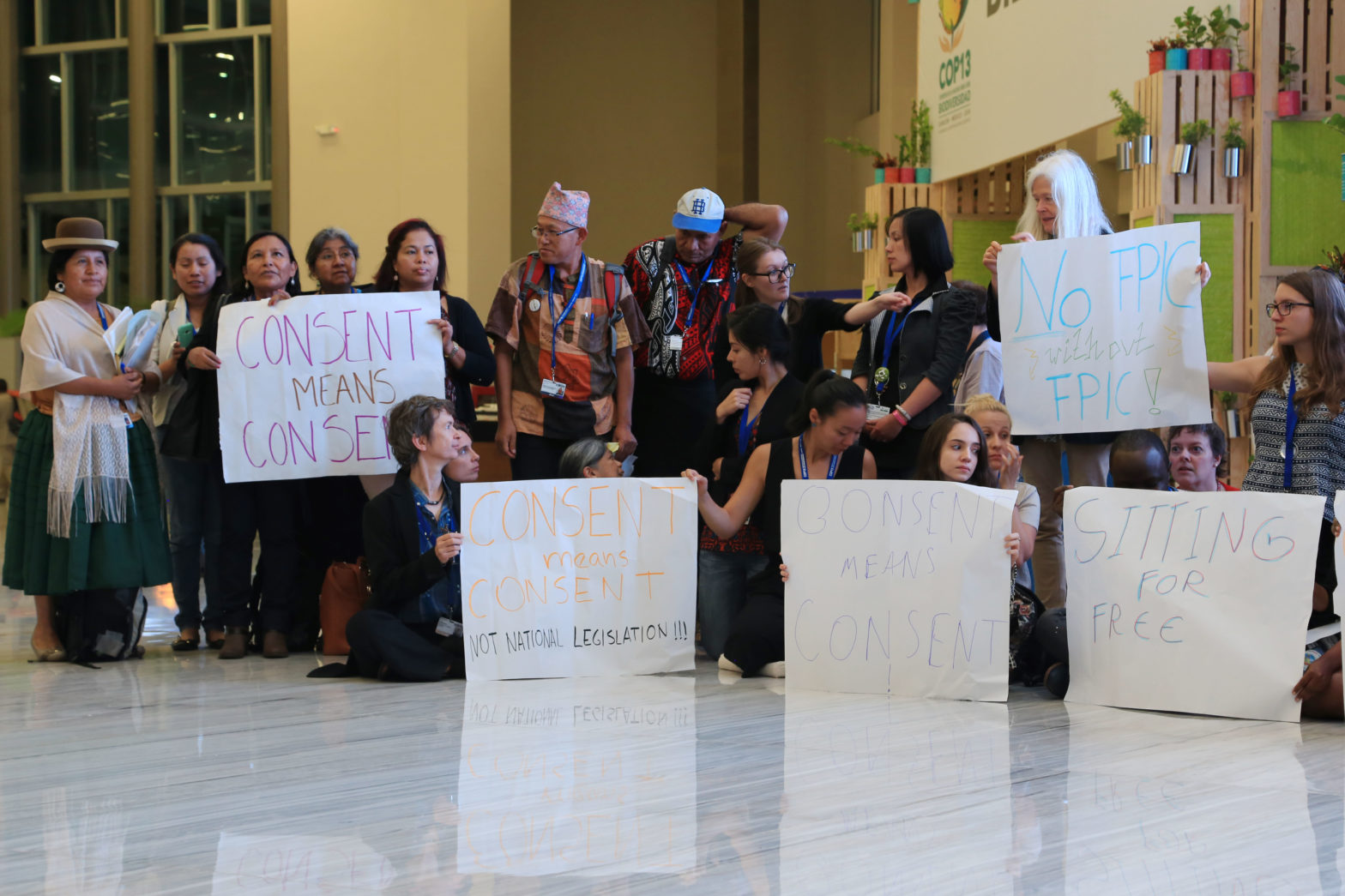

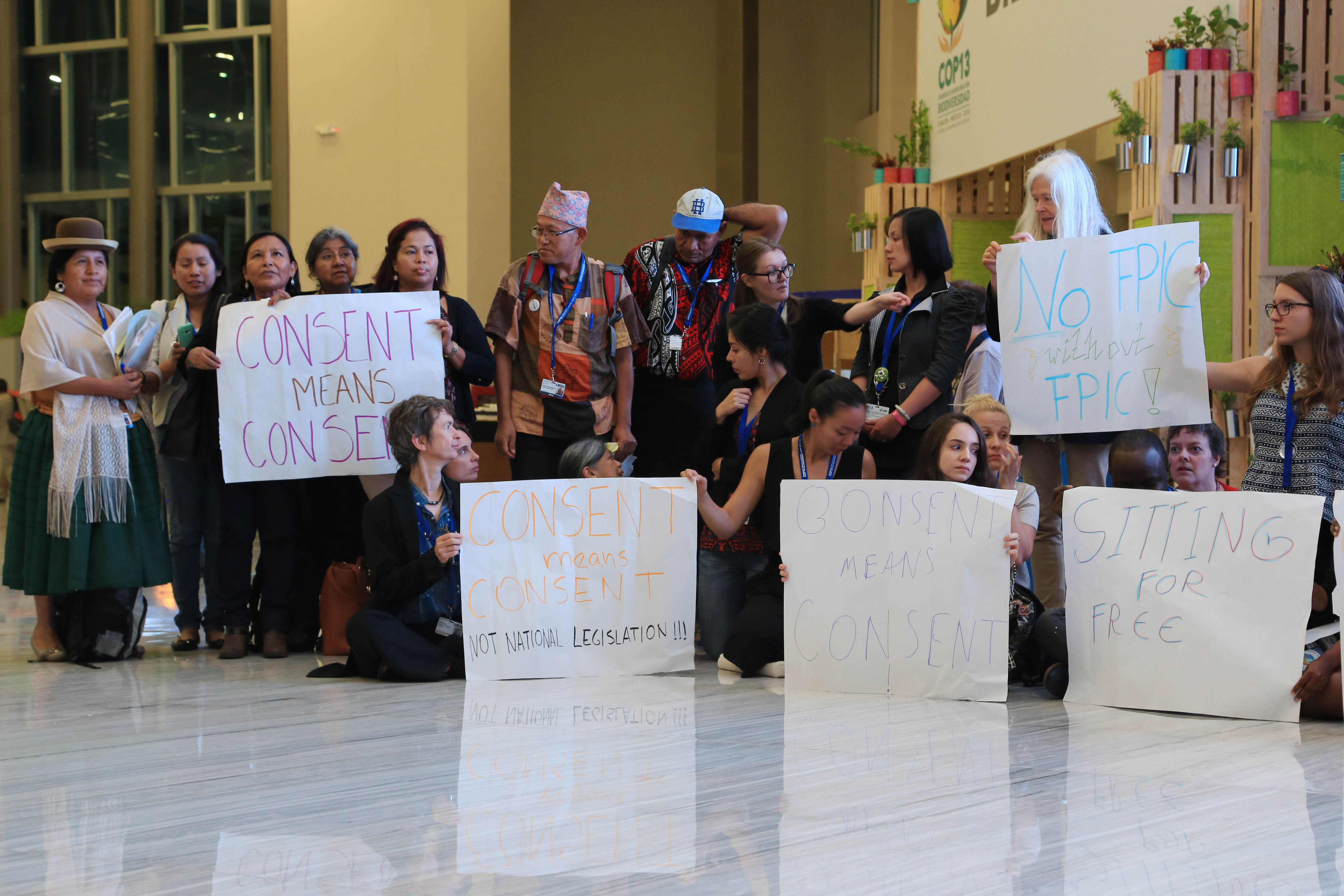

El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.

El 16 de diciembre de 2016, penúltimo día de la 13ra Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas, los representantes de los Pueblos Indígenas de todo el mundo salieron de la sala de negociaciones, seguidos por la sociedad civil, para expresar su descontento. Posteriormente, la sociedad civil organizó un sit-in silencioso en apoyo a los Pueblos Indígenas en el lobby del Moon Palace, sede de la Conferencia, en el que participaron unas sesenta personas, incluyendo a miembros de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional.