Alejandro Villamar,

Revista América Latina en Movimiento, n.509 A diez años de la derrota del ALCA

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

La recién conclusión formal de las negociaciones del mega-tratado Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) pretende y apunta a alcanzar metas que el capital trasnacional ha perseguido desde la década de los ochenta. Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMI-BID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994), seguido de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC,1995).

Recién creada la OMC, y tratando de introducir los temas Financieros y Derechos de Propiedad Intelectual (Agenda de Singapur-1996), lo mismo que un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el director general de la OMC, Renato Ruggiero, describió cínicamente el momento: «Estamos escribiendo la Constitución para una sola economía mundial.» (Singapur, 1996)

Diez y nueve años después de Ruggiero resurge el discurso de la hegemonía y la economía mundial con el TPP: «En virtud de este acuerdo, nosotros, en vez de países como China, estamos escribiendo las reglas para la economía mundial.» B. Obama, octubre de 2015

Sin embargo, el objetivo nunca se ha restringido a la economía mundial, ni regional, ni se busca la prosperidad, la seguridad y sustentabilidad global, y menos la democracia, sino la transformación de las reglas del orden mundial a las necesidades de la globalización del capital transnacional.

A lo largo de más de 20 años de luchas de resistencia, redes de activistas sociales, de personalidades, académicos y de gobiernos, han demostrado que detrás del cliché de “acuerdo de libre comercio” su núcleo duro son objetivos esencialmente políticos como el eliminar las facultades del Estado para regular con fines sociales, poner los derechos corporativos del capital por encima de los derechos humanos y de la naturaleza, crear mecanismos de gobernanza global de la economía sin ninguna legitimidad o control democrático.

Los tratados como instrumentos de la política trasnacional

Los Estado Unidos han acumulado en los últimos 30 años una experiencia y fracasos por tratar de imponer las reglas mundiales, escritas en Tratados, que consoliden los intereses de la globalización trasnacional. Los tratados de libre comercio (TLC), han sido una de esas vías y el más conocido cliché para imponer esa estrategia corporativa.

EEUU, después de alcanzar un TLC, primero con Israel (1985) y otro con Canadá (1987), así como un TLC regional (TLCAN, 1994), desplegó una estrategia mundial para alcanzar un Tratado Multilateral (en la OMC), o mediante tratados bilaterales o regionales tanto de tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversiones, de Protección de Propiedad Intelectual, o preparando el terreno político diplomático mediante los llamados Acuerdos Marco de Comercio e Inversión. El terreno privilegiado para la ofensiva de los TLC fue el espacio latinoamericano:11 TLC, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). USTR. 2015.

Dentro de esta estrategia la prioridad ha sido puesta en materia de inversión y propiedad intelectual. Los Tratados, eufemísticamente llamados Tratados Bilaterales, de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (TBI), fueron impuestos mundialmente entre el mundo de países subdesarrollados. De los 42 tratados TBI que EEUU ha firmado, el espacio elegido en la década 1994-2004, fueron los llamados países en transición (16 países), sólo 8 países latinoamericanos, carentes de TLC, fueron añadidos a ese acervo. Cálculos con la estadística del USTR, 2015. En este campo, los países europeos son dominantes mundiales con el 30% de los aproximadamente 4,600 TBI en vigor. Cálculos con datos UNCTAD.

Una estrategia muy defendida por los monopolios trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales y otros), área dominada mundialmente por los países desarrollados, 51% de los 2.3 millones de solicitudes de patentes. Sin embargo, la importancia de China es indudable, con 28% del total, mayor que el 23% de los EEUU. En solicitudes de marcas China alcanza el 25% y EEUU el 17% de las 6.5 millones de solicitudes Cálculos con Datos y cifras de la OMPI sobre P.I.

En esta estratégica materia, de los 34 tratados de protección a la Propiedad Intelectual, 24 han sido acuerdos bilaterales con 24 países (13 antes de la OMC y 11 después). Dos Tratados Multilaterales han precedido a 8 acuerdos multilaterales o reformas específicas surgidas con la OMC o después. Cálculos a partir de estadística del USTR

Una estrategia de tres pistas

Los intereses trasnacionales, encabezados por la triada del gobierno de EEUU, la Unión Europea y Japón, desde hace tres décadas han venido empujando sus iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales. A partir de las neoliberales reglas alcanzadas en el TLC de América del Norte (TLCAN), su reproducción en la OMC, y la búsqueda de su extensión a todo el hemisferio mediante el ALCA, se trasformaron las condiciones en que Japón venia desarrollando su articulación productiva en el área asiática mediante el Foro APEC, lo mismo que las condiciones en que la Comunidad Europea-Unión Europea venía manteniendo su relación neocolonial con los Acuerdos de Lomé-a-Cotonou con los países ACP (sus 79 ex colonias de Asia, Caribe y Pacífico).

La triada buscó infructuosamente incorporar temas adicionales a la agenda de la OMC y se encontró con la sorpresiva movilización civil y la oposición de varios bloques de países, encabezados por los de África y los más desposeídos en la tercera cumbre ministerial en Seattle, Washington (1999); Cuatro años antes, la Cumbre de APEC en Osaka (1995) había entrado en crisis por la pretensión de transformar un foro de diálogo político-económico en espacio de desregulación obligatoria de varios temas. Y lo mismo se repitió durante la fracasada quinta Cumbre de OMC en Cancún, septiembre de 2003.

El espacio regional donde ya se habían sembrado los temas controversiales en el corazón de los 11 TLC con países latinoamericanos, animó a EEUU a insistir y pretender llegar a obtener la aceptación del proyecto hemisférico de TLC, el ALCA. Sin embargo, en la histórica Cumbre de las Américas en Mar del Plata (noviembre de 2005), el presidente de los EEUU (G. W. Bush) y sus destacados aliados de México (V. Fox) y Chile (R. Lagos) sufrieron una estrepitosa derrota a manos de una inusitada alianza entre gobiernos opositores al ALCA y redes sociales hemisféricas alternativas, como la Alianza Social Continental (ASC) y la Campaña Continental contra el ALCA.

«Lo bueno es que no tuvimos que hacer el trabajo. Los mexicanos y chilenos estaban más enojados que nosotros.»: Thomas h. Shannon, Secretario Adjunto para América Latina y Caribe del Departamento de Estado, en declaración a la prensa.

Cambio de estrategia, usar lo disponible para alcanzar lo deseable.

Con un rosario de fracasos y una estrategia desgastada y claramente impopular, la coalición neoliberal, sobre todo la estadounidense cambió de estrategia al adoptar una agenda multivariada de un “soft power” renovado como “poder inteligente”, que facilite el debilitamiento de las resistencias y adopte las políticas buscadas. Para ese propósito se propusieron 1) fortalecer y profundizar la agenda y la labor de las instituciones oficiales hemisféricas, la mayoría surgidas desde la primera Cumbre de las Américas (Miami, 2004); 2) coordinar las políticas de las organizaciones financieras regionales, y dar continuidad a la agenda de asesoría en desregulación o “modernización competitiva” de los gobiernos latinoamericanos y las cúpulas de las organizaciones empresariales, 3) apoyar de manera firme la labor de cabildeo de las organizaciones estadounidenses con agenda latinoamericana, como el Consejo de las Américas, las instituciones académicas, 4) usar intensivamente el apoyo de los poderosos grupos mediáticos, y 5) apoyar y fortalecer la oposición empresarial a los gobiernos latinoamericanos que buscan enfrentar este modelo dominante, llegando incluso a impulsar golpes de Estado (duros o suaves)

En palabras de la ex Secretario de Estado, Hilary Clinton en julio de 2009: En “Nuestro enfoque de política exterior..los hechos exigen una estructura mundial distinta… trabajaremos a través de instituciones existentes y las reformaremos. Transcenderemos a los estados y crearemos oportunidades para que instituciones no estatales y particulares puedan contribuir a las soluciones…colaboramos con nuestros principales aliados de tratados, como Japón y Corea, Australia, Tailandia, las Filipinas y otros socios para fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como las instituciones transpacíficas. Somos al mismo tiempo un país transatlántico y transpacífico.

La Sra. Clinton decía en público lo que sin aspavientos ya venían haciendo bajo el mandato de las nunca enterradas 23 Iniciativas temáticas del Plan de Acción de la Cumbre de Miami (1994) e intensificándolo después del 2005 con las alianza público-privada mediante las reuniones periódicas de Ministros de las Américas en Finanzas, en Energía, en Agricultura, en Minas, en Defensa, y una docena más de temas, bajo el paraguas formal del BID, de la OEA, del IICA.

A la par, una red de instituciones y organizaciones “civiles” íntimamente ligada a la política del Departamento de Estado de EEUU, ha venido “modernizando” mediante la “reforma regulatoria” y la “competitividad” la política pública de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y del caribe, así como creando alianzas con las cúpulas empresariales de nuestros países.

Así, el bufete de ex funcionarios privatizadores, Jacobs-Cordoba y As., autores directos de 11 de los programas de reforma (des)regulatoria de gobiernos latinoamericanos (de un total de 74 gobiernos “asesorados” en el mundo), son también los “super-expertos” de la Red Inter-Americana de Competitividad RIAC http://www.riacnet.org/ de la Federación Global de Consejos de Competitividad articulado al Foro Económico Mundial, la Cumbre de las trasnacionales.

Por su parte la organización empresarial, creada por D. Rockefeler, Consejo de las Américas desde 2006 ha intensificado su programa hemisférico de promoción neoliberal y de relaciones políticas; 75 reuniones en 16 ciudades capitales; cabildeos convertidos en culto por las cúpulas empresariales, gubernamentales, incluyendo a algunos presidentes afines.

Así bancos, tecnócratas, cabilderos, académicos y poderosísimos monopolios de medios de comunicación corporativos han continuado trabajando cotidianamente, en coordinación con funcionarios y algunas organizaciones civiles, desde dentro de nuestros países con programa e ideología trasnacional, que no terminamos de enterrar, ni con gobiernos progresistas.

Desde 2007 advertimos de esta peligrosa estrategia que no sólo ha propiciado la Alianza del Pacífico, sino que ahora se convierte en el apoyo político del TPP; ese peligroso brazo de la nueva tenaza trasnacional, y mañana podría serlo del tratado gemelo Tras-Atlántico.

El TTP busca superar la derrota del ALCA y coronar en triunfo esta larga y multiforme estrategia para crear un mundo adaptado a sus intereses. Solo la movilización social global y unitaria podrá presionar a los legisladores y gobiernos, que pueda volver a derrotar a este SUPER-ALCA.

Ciudad de México, 30 de octubre de 2015.

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras.

«Originario de San Miguel del Progreso –Juìba Wajiìin, en su lengua materna, me’phaa–, un pueblo de Malinaltepec donde la gente dijo ¡no! a las mineras, Anastacio Basurto considera que su lucha no es por ellos, sino “por las generaciones futuras”, y se niega a que sus hijos pierdan la libertad que les dan sus tierras. Las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre de este año en París son consideradas la última oportunidad para que los gobiernos del mundo se comprometan de modo vinculante con objetivos que pudieran detener nuestra marcha hacia la catástrofe. Pero en la cuenta regresiva hacia París, muchos de estos mismos gobiernos ya firmaron o están impulsando una serie de ambiciosos tratados comerciales y de inversión que inviabilizarán las medidas que se podrían tomar para enfrentar el cambio climático (el Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la Unión Europea y Canadá; el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico; el Tratado sobre Comercio de Servicios, negociado secretamente entre 40 países fuera de la Organización Mundial de Comercio; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos; el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, firmado por 14 países de ambos lados del Pacífico; y la Asociación Económica General Regional, entre diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y seis vecinos).

Las negociaciones sobre el clima que se realizarán en diciembre de este año en París son consideradas la última oportunidad para que los gobiernos del mundo se comprometan de modo vinculante con objetivos que pudieran detener nuestra marcha hacia la catástrofe. Pero en la cuenta regresiva hacia París, muchos de estos mismos gobiernos ya firmaron o están impulsando una serie de ambiciosos tratados comerciales y de inversión que inviabilizarán las medidas que se podrían tomar para enfrentar el cambio climático (el Acuerdo Económico y Comercial Global, entre la Unión Europea y Canadá; el Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico; el Tratado sobre Comercio de Servicios, negociado secretamente entre 40 países fuera de la Organización Mundial de Comercio; la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y los Estados Unidos; el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica, firmado por 14 países de ambos lados del Pacífico; y la Asociación Económica General Regional, entre diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y seis vecinos). Noviembre 2015

Noviembre 2015 4. Que se promueva la libre determinación territorial y el autogobierno, la soberanía alimentaria, un cambio global de la matriz de energía que lleve a la transición de los combustibles fósiles y de lugar a la soberanía energética, la economía solidaria y feminista, el manejo comunitario de los bosques y territorios y del agua. Esto hace parte del paquete de soluciones reales que consideramos urgentes para hacer frente a la crisis sistémica.

4. Que se promueva la libre determinación territorial y el autogobierno, la soberanía alimentaria, un cambio global de la matriz de energía que lleve a la transición de los combustibles fósiles y de lugar a la soberanía energética, la economía solidaria y feminista, el manejo comunitario de los bosques y territorios y del agua. Esto hace parte del paquete de soluciones reales que consideramos urgentes para hacer frente a la crisis sistémica. La Cumbre del Clima, marcada por los atentados del viernes, arranca en la capital francesa el 30 de noviembre. Es la última oportunidad para un acuerdo global y vinculante de reducción de emisiones, pero los compromisos de los 195 estados no son suficientes para frenar el calentamiento global.

La Cumbre del Clima, marcada por los atentados del viernes, arranca en la capital francesa el 30 de noviembre. Es la última oportunidad para un acuerdo global y vinculante de reducción de emisiones, pero los compromisos de los 195 estados no son suficientes para frenar el calentamiento global.  En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los

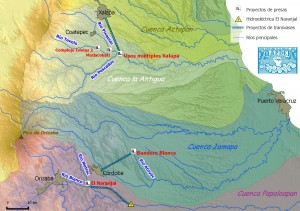

En 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer los  Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados.

Melesio García Morales, campesino de Limones, municipio de Cosautlán, inauguró la jornada de intercambio con sus corridos populares dedicados, entre otras, a la empresa brasileña Odebrecht, que desde 2010 amenaza con destruir la cuenca La Antigua. Este vasto sistema hídrico comprende los ríos Pixquíac, Pintores, Paso Limón, Texolo, Río Chico y Tlaltetela; atraviesa 12 municipios y soporta cerca de 1 millón de habitantes. Sus aguas caudalosas descienden por las faldas del Cofre de Perote entre barrancas y cascadas, para confluir a la altura de Jalcomulco y después seguir su camino pausado hasta el Golfo de México, ya como un sólo río: Los Pescados. «Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo.

«Nos dimos a la tarea de hacer una labor de información a lo largo de toda la cuenca, que incluyó 42 comunidades albergadas en 12 municipios», explicó Gabriela. El proyecto inundaría 400 hectáreas de tierra afectando las actividades pesqueras, la ganadería, la agricultura (café, caña, mango, limón, naranja, papaya) y el ecoturismo. Lo que es peor, la sismisidad de la zona auguraba un futuro funesto a Jalcomulco y a todas las comunidades ubicadas río abajo. Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal.

Además, los defensores del río están llevando una lucha jurídica sin concesiones. Reunidos en la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, presentaron una demanda colectiva contra la empresa, la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Energía y el gobierno de Veracruz, ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Mixta, con sede en Xalapa, por «acción de obra peligrosa» que causa daños al medio ambiente. Las mil 800 personas que firmaron esta demanda siguen esperando la decisión del tribunal. La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

La lucha de Noé y de Defensa Verde también inició en 2010. Las visitas de agentes extraños que pedían permiso para realizar estudios de suelo en sus terrenos los alertó. Estos agentes encubiertos hacían creer a las comunidades que su objetivo era inventar nuevos fertilizantes para mejorar los cultivos y quienes se atrevían a impedirles el paso, empezaron a ser sujetos de intimidaciones, incluso armadas. Por un tiempo la constructora propiedad de Guillermo X González Guajardo, quien encabeza una red de empresas dedicadas al sector energético, consiguió realizar algunos estudios, pero muy pronto se tuvo que enfrentar al rechazo sistemático de los habitantes.

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí.

En 2008, la comunidad de Barranca Grande, ubicada en las cañadas del municipio de Ixhuacán de los Reyes, sufrió un deslave que destruyó una decena de viviendas y cobró la vida de dos personas. Con este pretexto, la comunidad fue decretada zona de desastre y se dio inicio a la reubicación de 355 familias en la flamante ciudad rural de Barranca Nueva, construida a unos 10 kilómetros de ahí. Jalcomulco, Veracruz, miércoles 12 de noviembre de 2015

Jalcomulco, Veracruz, miércoles 12 de noviembre de 2015 Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos reunimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el XII Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades.

Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, nos reunimos pueblos, organizaciones y defensores de los ríos y el agua en México para celebrar el XII Encuentro Nacional del MAPDER. El objetivo de este encuentro fue fortalecer las resistencias en defensa del agua, la vida y la tierra contra la política extractiva y diversos proyectos de infraestructura que amenazan la vida de los pueblos y ciudades. Nuestras Soluciones rumbo a la COP21- Nuevo cuaderno La Vía Campesina

Nuestras Soluciones rumbo a la COP21- Nuevo cuaderno La Vía Campesina