El verdadero rostro de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar

Carlos Herrera/Corresponsal. MIRADA SUR

Santiago El Pinar, Chis. 3 de Marzo. Promovida hasta el cansancio por el gobierno de Chiapas como la solución a la pobreza en la que viven miles de indígenas chiapanecos, a un año de haber sido inaugurada por el presidente Felipe Calderón, la Ciudad Rural de Santiago El Pinar muestra su verdadera cara: poca viabilidad para vivir, falta de servicios como agua potable y luz eléctrica, casas reducidas.

Por esa situación, de los más de dos mil habitantes de cinco comunidades de Santiago El Pinar (Nachón, Pechiltón, Ninamó, Pusiló, y cabecera municipal), que habitarían este centro poblacional, sólo 10 familias han estado viviendo parcialmente en las pequeñas viviendas hechas de tablaroca.

La visita que hizo hace días MIRADA SUR a la Ciudad Rural coincidió con un recorrido que realizó una comisión interinstitucional conformada por personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), gobierno del estado de Chiapas y Ayuntamiento de Santiago El Pinar.

“Así no vamos a poder vivir, la pared no es durable, no es de concreto; no habrá una posibilidad de una casita de material, eso hay que recomendarle al gobernador, y ahorita como no hay agua está sufriendo la gente, hay problemas de luz, no hay suficiente recursos”, señaló Domingo Gómez Rodríguez, al momento en que los funcionarios le preguntaban sobre su situación.

“Cómo quiere el gobierno que vivamos en estas casitas”, cuestionó el indígena, que estaba acompañado de su esposa cuando llegaron representantes del PNUD, del gobierno del estado y municipal.

Apoyado de un traductor, el indígena tsotsil dijo que “hay personas que tienen familias con cinco o seis hijos, y con esta casita no hay espacio suficiente, no pueden jugar los niños, no podemos tener los animales de corral, no hay dónde cocinar, no hay espacio como teníamos en la comunidad”.

En entrevista, Domingo Gómez Gómez, síndico municipal de Santiago El Pinar, informó que el viernes 24 de febrero llegaron “de Naciones Unidas para checar lo que nos dieron el año pasado, pero hay partes que no están funcionando, como la planta de agua potabilizadora, no hay luz ni agua”.

“Las pocas familias que acá viven se están quejando porque las casas fueron muy pequeñas, hay familias que tienen de cinco a siete hijos, vienen a vivir y no van a poder entrar todos”, indicó el síndico.

Explicó que la constructora no pavimentó el camino que comunica a la planta potabilizadora, el hospital no funciona las 24 horas y no tiene agua potable (usa agua de un manantial pero no está clorada).

Gómez Gómez, quien acepta hablar sobre la problemática que enfrentan, reveló que con la construcción de la Ciudad Rural aumentaron los gastos para el Ayuntamiento, ya que ahora “hay personal que trabaja en Ciudad Rural, como veladores, y tenemos muy poquito techo financiero, ya cubrimos una parte, pero no va a alcanzar para pagar a todos los empleados que hay ahora”.

Detalló que a la Comisión Federal de Electricidad le deben más de un millón 600 mil pesos, por eso les cortaron la luz y desde el 24 de febrero tenían más de tres semanas sin luz en toda la Ciudad Rural; “el año pasado todavía pagamos un poquito, como 400 mil pesos del recurso del Ayuntamiento, pero como tenemos muy pocos recursos, no podemos ahora pagar la deuda”, sostuvo.

“Necesitamos principalmente luz y agua potable, no hay dónde tomar agua, por eso no viene a vivir la gente a la Ciudad Rural; le estamos recomendando a Naciones Unidas que hagan algo, por eso estamos haciendo un recorrido, el hospital no está funcionando las 24 horas por el problema que no hay luz ni agua, la calle para subir a la planta potabilizadora no se terminó”, afirmó.

Tal vez previendo la creciente inconformidad por la mala calidad de las casas, el gobierno de Chiapas ha iniciado la construcción de concreto de un anexo, a lo que le ha denominado cocina, que más bien parece un tapanco, situado junto a las pequeñas viviendas, en área de 6x3mts.

Pobladores confirman problemas:

El Coordinador Comunitario, Macario López Gómez, originario de la comunidad de Nachón, municipio de Santiago El Pinar, dio a conocer que “acá se están presentando muchos problemas como es la falta de agua potable, no contamos con agua desde que se entregó la Ciudad Rural, no está funcionando el sistema de agua potable que estaba en el programa, no se concluyó”.

Señaló que “la empresa ha dejado abandonada la obra, no lo ha podido terminar, no hizo la pavimentación del camino donde se encuentra el tanque de agua, no hemos tenido beneficio del agua”.

Dijo que las pocas personas que acá viven tienen agua por medio de arroyos cuando es temporada de lluvias y en época de sequía, las mujeres son las responsables de ir a buscar el agua.

Reveló que cuando el gobernador Juan Sabines realiza una visita, funcionarios menores suben agua al tanque de almacenamiento con pipas, “para que así crea que está funcionando el sistema de agua”.

Confirmó que hay “problemas con el alumbrado público y luz domiciliaria, la Comisión Federal de Electricidad nos ha estado viniendo a cortar la luz por falta de pago, y son familias que apenas habían llegado a vivir a la Ciudad Rural, se regresaron por la falta de agua y luz, principalmente”.

Aseguró que se necesita de agua para que regresen a vivir las familias, los servicios públicos básicos deben existir para que una familia pueda estar en buenas condiciones, “que no tengan enfermedades que pongan en peligro su vida; le pedimos de favor al gobierno del estado que intervenga”.

Las casas fueron hechas “con un material de muy mala calidad, una familia no puede vivir ahí, es muy incómodo, está muy reducida, no cabe una familia, es una burla lo que nos dieron, es de tablaroca; podría ser que no les guste a la gente, pero si hubiera todo el servicio, como luz y agua, la gente vendría a vivir, no les importa mucho cómo esté su casa, sino que puedan dormir”.

“Queremos un servicio en el hospital de 24 horas; no están funcionando las dos ambulancias, porque la presidencia municipal no tiene recursos para comprar la gasolina, y la gente lo que hace es cooperar con la gasolina para trasladar al enfermo que requiera ir a otro hospital”, informó.

Pero lo inaudito es que para llenar la cisterna del hospital, utilizan el agua que proviene de un manantial que se resiste morir y que quedó debajo de la construcción de la zona del mercado, “no sé si esa agua esté limpia, pero ahí conectan una manguera para llenar el tanque de agua del hospital”.

Un centro población sin futuro:

Macario López cuenta que la Ciudad Rural se hizo para reubicar a las persona que viven muy alejadas, construyeron 155 viviendas, “pero están viviendo ahorita unas 10 a 15 familias por lo mismo que no hay servicios”.

“Nos falta muchas cosas para hace funcionar la Ciudad Rural, más que nada lo que le pediríamos de favor al gobierno es que resuelvan el sistema de luz y el agua, porque son servicios básicos importantes para que puedan vivir las familias, es lo mínimo que debe tener la gente”, agregó.

Macario López Gómez dijo que “no sabemos cómo va a quedar lo del agua, el pozo ya está disponible (se ubica en un cerro), pero no hay agua, no está funcionando la bomba, necesita que haya luz”.

Añadió que las organizaciones que simpatizan con el EZLN “no aceptaron” la Ciudad Rural, “pero no tenemos problemas con ellos, no participan por cuestión política, están ajenos al gobierno, son como un 25% de la población de Santiago El Pinar, pero no nos metemos en problemas”.

Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una «súper entidad» global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.

Apenas 147 empresas trasnacionales controlan el 40 por ciento del volumen total de ventas de todas las trasnacionales del globo. El dato más sorprendente no es que sean pocas –existían ya estudios mostrando el alto grado de concentración corporativa–, sino que están estrechamente interconectadas a través de acciones y participaciones entre ellas, constituyendo una «súper entidad» global que ejerce un control enorme sobre mercados, producción y políticas nacionales e internacionales. Las tres cuartas partes de éstas 147 superpoderosas son bancos e intermediarios financieros, que a su vez tienen un importante porcentaje de acciones en las mayores empresas de capital productivo.

Los seres humanos cada vez vivimos en espacios más reducidos, mas alejados del contacto con la naturaleza. Hemos estado limitando el tamaño de los lugares por los que transcurre la mayor parte de nuestras vidas y acondicionándolos para cubrir nuestras necesidades más básicas (los que podemos económicamente hacerlo). Pero dentro de ese contexto surge un conflicto existencial: ¿Es posible que luego de cientos de miles de años de evolución, el transcurso de nuestras vidas se vea limitado a intentar mantener cubiertas nuestras necesidades más básicas?

Los seres humanos cada vez vivimos en espacios más reducidos, mas alejados del contacto con la naturaleza. Hemos estado limitando el tamaño de los lugares por los que transcurre la mayor parte de nuestras vidas y acondicionándolos para cubrir nuestras necesidades más básicas (los que podemos económicamente hacerlo). Pero dentro de ese contexto surge un conflicto existencial: ¿Es posible que luego de cientos de miles de años de evolución, el transcurso de nuestras vidas se vea limitado a intentar mantener cubiertas nuestras necesidades más básicas?

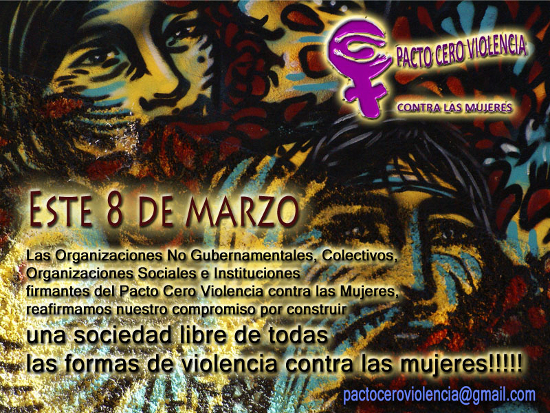

Este 8 de marzo queremos recordar y acompañar luchas activas de mujeres. Modos de organización, resistencias, coraje, amor y sensibilidad para con las circunstancias a transformar. A menudo enfrentan duras luchas. La violencia y la injusticia asoman en cada rincón, amenazando con truncar la acción femenina. Son muchas las que trabajan para que esto no suceda más. Algunas mujeres a la luz pública. Otras de manera anónima. Pero igual de comprometidas.

Este 8 de marzo queremos recordar y acompañar luchas activas de mujeres. Modos de organización, resistencias, coraje, amor y sensibilidad para con las circunstancias a transformar. A menudo enfrentan duras luchas. La violencia y la injusticia asoman en cada rincón, amenazando con truncar la acción femenina. Son muchas las que trabajan para que esto no suceda más. Algunas mujeres a la luz pública. Otras de manera anónima. Pero igual de comprometidas.

Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora.

Este 8 de marzo, nosotras, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres, seguimos marchando, resistiendo, y construyendo un mundo para nosotras, los otros, los pueblos, los seres vivientes y la naturaleza. Estas acciones continúan enfrentándose a los embates del paradigma mortal del capitalismo con sus falsas salidas a las crisis y de una ideología fundamentalista conservadora. A todas la Organizaciones Sociales y Políticas

A todas la Organizaciones Sociales y Políticas