LA AMENAZA MUNDIAL DEL PETRÓLEO Y EL CAMINO HACIA SOCIEDADES POSPETROLERAS

– Petróleo: un pilar de la expansión del capitalismo

Boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)

El petróleo es una mezcla homogénea de compuestos orgánicos que, junto con el carbón y el gas natural, se formó hace unos 300 millones de años, durante el Periodo Carbonífero de la Era Paleozoica. Convertido en “combustible fósil” en la era moderna, es el resultado del accionar de millones de años sobre restos de animales y plantas cubiertos por arcilla, tierra y minerales, sometidos a grandes presiones, altas temperaturas y la acción de bacterias anaeróbicas, es decir aquellas bacterias que sólo pueden desarrollarse en ambientes carentes de oxígeno.

Para acceder a los depósitos de petróleo en el subsuelo terrestre o marino, y extraerlo, es necesario realizar perforaciones. Pero previamente hay un trabajo de exploración (prospección) que también implica el uso de instrumentos de gran precisión, la intervención de geólogos, geofísicos, ingenieros, la construcción de caminos y sistemas de comunicación, la movilización de vehículos y helicópteros, la instalación de campamentos y laboratorios. Entre los diversos métodos de prospección figura la sismografía, técnica por la cual se hacen estallar cargas de dinamita en pozos de escasa profundidad, registrando las ondas reflejadas en las napas profundas por medio de sismógrafos combinados con máquinas fotográficas. Otra técnica es la exploración en profundidad, por la cual a partir de la perforación de pozos profundos se analizan las muestras del terreno a diferentes profundidades y se estudian sus características.

Para la extracción de petróleo se sigue utilizando básicamente la misma técnica de bombeo desarrollada por Edwin L. Drake, de Pennsylvania, Estados Unidos, en1859, que estableció la base de la industria petrolera y aceleró el camino de la era industrial. Los depósitos de petróleo suelen estar a miles de metros por debajo de la superficie (generalmente entre 3000 o 4000 metros, aunque existen pozos de 5000 o 6000 metros de profundidad. Una vez que la perforación llega al yacimiento, el cambio de presión hace aflorar el petróleo en su forma viscosa, que es recogido a través de las torres petroleras. Ésta es la producción primaria, que puede durar años, pero cuando la presión cede se utilizan bombas para seguir extrayendo el crudo. El líquido obtenido se transporta a través de oleoductos o de barcos, para su posterior refinación.(1)

Es tristemente conocido el desastre ambiental tanto de los pozos de extracción petrolera y las chimeneas que queman los gases que emanan del crudo como los oleoductos que lo transportan. De ello dan testimonio las comunidades de Nigeria que viven en torno al despilfarro que representa la quema del gas de petróleo sobrante que realizan las empresas, por motivos puramente económicos. En la región del Delta del río Níger se queman diariamente más de 2 billones de pies cúbicos de gas. Las enormes llamaradas inyectan en el aire enormes cantidades de gas de efecto invernadero y de sustancias tóxicas. NnimmoBassey, de Oilwatch, describe que “No hay un soplo de aire fresco en los alrededores de estas llamaradas. Causan asma, bronquitis, cáncer y trastornos sanguíneos. También derraman lluvia ácida sobre el suelo, la vegetación, los edificios y la gente”(ver Boletín 133 del WRM). Los oleoductos han abierto los bosques a los depredadores mientras que los derrames, la quema constante de gas y los incendios forestales forman parte de la vida cotidiana de las comunidades, a las que el petróleo no ha traído más que miseria.

La tecnología ha permitido extraer también petróleo del lecho marino- los pozos marinos producen alrededor del 25% del petróleo extraído en todo el mundo. Mediante el uso de sofisticados equipos, instalaciones submarinas y de alta mar, a través de plataformas petroleras flotantes o ancladas en el fondo, se logra llegar a profundidades de hasta más de 1.000 metros. La explotación de petróleo en mar abierto (off-shore) ha ido acompañada de grandes desastres ambientales, a raíz tanto de los derrames de petróleo y de productos químicos tóxicos en el agua como por la liberación de gases nocivos a la atmósfera, que diezman la vida marina circundante afectando en algunos casos la soberanía alimentaria de comunidades pesqueras.

Con posterioridad a su refinación, el petróleo y sus derivados atraviesan una extensa red de distribución y comercialización en la que intervienen intermediarios, distribuidores mayoristas y minoristas, depósitos, puntos de venta, en un acarreo también riesgoso, que recorre todo el planeta.(2)

Mapa del petróleo

Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos.

Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos.

Aproximadamente el 86% del petróleo mundial se localiza en 23 provincias petroleras. Otras cifras registran que alrededor de 15 países producen el 75% del petróleo mundial y poseen el 93% de las reservas petroleras. A su vez, más de la mitad de las reservas de petróleo probadas están localizadas en Medio Oriente, donde Arabia Saudita posee el mayor pozo de crudo del mundo, Al-Ghawār. Irak, Kuwait e Irán también tienen pozos gigantes.

En América del Norte, Estados Unidos ha sido el que ha producido más petróleo en el mundo y algunos de sus campos están mermando, pero aún se cree que posee importantes yacimientos por descubrir. México es uno de los 10 principales productores mundiales de petróleo, si bien su yacimiento más importante se está agotando. Canadá ha comenzado a explotar mediante fracturación hidráulica los enormes depósitos de arenas de petróleo o arenas bituminosas (tar sands) de Athabasca, provincia de Alberta, que quedan bajo 141.000 km2 de bosques y pantanos de turba.

En América del Sur, Venezuela descolla como el mayor exportador de petróleo y tiene el segundo mayor depósito de petróleo, luego de Arabia Saudita. Brasil es el segundo mayor productor de América del Sur y la mayoría de sus reservas están en el Océano Atlántico.

Las reservas de petróleo del Reino Unido en el Mar del Norte son las mayores de la Unión Europea, y lo ubican como un importante productor, si bien sus niveles han bajado y ahora es un importador neto de petróleo. Rusia tiene importantes reservas así como el mejor potencial de nuevos yacimientos.

Recientemente se ha localizado en el sur de Australia un gigantesco yacimiento de petróleo bituminoso que podría ubicar a este país como la “segunda Arabia Saudita” en materia de producción petrolera.

En África, el atractivo de un petróleo barato – básicamente porque su extracción se realiza sin atender los costos ambientales y sociales –y el proceso de intensa inversión de capitales en la región que supone la usurpación de extensos territorios, ha hecho quelas torres petroleras avancen en las regiones Oriental y Meridional del continente, desestabilizando gobiernos y dividiendo a las comunidades. Mientras la fiebre del gas y del petróleo ataca a los magnates de Tanzania, Mozambique, Madagascar, Chad, Mauritania, Etiopía, Eritrea, Somalia, etc., a las comunidades locales nunca se les pone al tanto de lo que les está por pasar, como ocurrió con el Gasoducto de África Occidental (WAGP), en que ni siquiera se respetaron las reglas ambientales del Banco Mundial, como denunciaron las comunidades. Así, los pobres continúan subsidiando los costos del petróleo con las pérdidas que sufren en su calidad de vida y la degradación extrema del medio ambiente. (Ver Boletín 133 del WRM)

Por otra parte, frente a la progresiva disminución de algunos yacimientos, las compañías petroleras han desarrollado nuevas formas de tecnología que les permiten expandir la explotación petrolera y avanzar sobre zonas remotas y antes inaccesibles en el mar – como es el caso del yacimiento de Tupi en aguas ultra profundas de Brasil- , las regiones árticas y los bosques tropicales, alterando y destruyendo frágiles ecosistemas y agravando dramáticamente las emisiones de carbono y con ello el cambio climático.

La técnica no convencional de fracturación hidráulica (fracking), que mediante presión amplía las fracturas del sustrato rocoso que encierra el petróleo y favorece así su salida hacia el exterior, abre una nueva frontera más fronteras a la explotación petrolera y con ello a los inherentes riesgos ambientales que conlleva. En este caso, además de un enorme consumo de agua, la multitud de compuestos químicos que se emplean con el fin de favorecer la disolución de la roca terminan contaminando tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. Por otra parte, esta tecnología “de fuerza bruta” aplica un proceso no lineal y caótico que puede llegar a fracturar napas de agua y otros pozos de petróleo y gas.

El rol del petróleo

Actualmente el petróleo es uno de los pilares de la economía globalizada, un producto estratégico para la expansión del capitalismo. Con sus innumerables derivados producto de la transformación química a través de industria petroquímica que da origen a plásticos, fibras sintéticas, detergentes, medicamentos, conservadores de alimentos, hules y agroquímicos, entre otros, el petróleo da forma a la civilización petrolera, con su trágica secuela de guerra y destrucción.

Si bien desde la antigüedad, los sumerios, asirios, babilonios, egipcios y más actualmente indígenas americanos lo utilizaron para distintas aplicaciones – para la construcción, como medicina, como combustible de lámparas, para protección de canoas -, fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y en el marco de la Revolución Industrial, que se impuso su uso para la elaboración de combustible para motores (gasolina y sustancias petroquímicas), desplazando al carbón. Surgió en ese entonces la Standard Oil de Rockefeller, la mayor empresa refinadora, transportista y vendedora de petróleo del mundo, con sede en Estados Unidos, país que hasta la Segunda Guerra Mundial fue el principal productor y consumidor de petróleo.

En la Primera Guerra Mundial el petróleo tuvo un papel decisivo en su desarrollo y desenlace, ya que alimentaba los noveles tanques en tierra, los buques y submarinos y los primeros aeroplanos y aeronaves bélicos utilizados para reconocimiento, ataque y bombardeo. En esa época, la producción de Estados Unidos, alejado del campo de batalla, pasó de 33.000 toneladas en 1913 a 44.000 en 1917 y a 62.000 en 1920. En el periodo de postguerra la industria petrolera creció, junto con la industria del gas natural, desplazando definitivamente al carbón. (3)

En 1938, la producción mundial de petróleo alcanzaba las 276 mil de toneladas, cifra que aumentó a 370 mil en 1946, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 2000, la producción global de crudo se quintuplicó en promedio. En 2012 se registró un consumo mundial promedio de 89 millones de barriles, 30% más que en 1992, produciendo 14.110 millones de toneladas de emisiones de carbono.

El petróleo, con todos sus derivados y aplicaciones, habilitó al gran capital, a través de los tractores motorizados, las avionetas, las motosierras y los agroquímicos que alimenta, a lanzarse a la expansión del agronegocio, con su producción masiva e industrializada de alimentos y madera. El despliegue de tales herramientas productivas benefició a los grandes monopolios petroleros, que se inició con las Siete Hermanas – Anglo-Persian Oil Company (ahora BP); Gulf Oil, Standard Oil of California (SoCal) y Texaco (ahora Chevron); Royal Dutch Shell; y Standard Oil of New Jersey (Esso) y Standard Oil Company of New York (Socony) (hoy Exxon Mobil) –, que dominaron el negocio petrolero hasta principios de la década de 1960. Una vez creada la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la influencia de esas empresas se redujo. Posteriormente, como consecuencia de una serie de fusiones, de las siete quedaron cuatro –Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP –, si bien con un capital muy superior al que poseían las Siete Hermanas. (4)

El negocio petrolero ha sembrado a su paso una deforestación vertiginosa, ha alterado y destruido ecosistemas, ha desmantelado la vida campesina y la soberanía alimentaria de numerosas comunidades.Como bien expresa Andrés Barreda: “El periodo neoliberal es la época que más energía ha quemado en toda la historia de la humanidad. El consumo y el despilfarro de energía y materiales de la industria, las ciudades y el campo capitalistas crecen de forma descomunal, muy especialmente el consumo energético de las redes intermodales globales de transporte y sus casi mil millones de vehículos y de la red electroinformática multimodal de computadoras, teléfonos celulares, etc. que actualmente articulan al autómata mundial, conformando una economía capitalista vorazmente adicta al constante aumento de la producción y el consumo mundial de las tres energías fósiles: petróleo, gas y carbón”.

Petróleo maldito

En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza.

En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza.

En el Delta del Níger, los casos de cáncer, infertilidad, leucemia, bronquitis, asma, mortalidad infantil, bebés con deformaciones y otros problemas relacionados con la contaminación tienen una inusitada frecuencia. Las comunidades deben enfrentar constantemente las consecuencias de los derrames de petróleo, la quema de gas y otras amenazas que surgen de las actividades de exploración. De las empresas petroleras que operan en el Delta del Níger, Shell ha sido la de mayor notoriedad por las violaciones a los derechos humanos de las comunidades, sobre las que las fuerzas de seguridad contratadas por la empresa avanzaron con tanques de guerra y armas, disparando y matando a cientos de personas, incluso mujeres y niños, arrasando aldeas enteras y mutilando a miles de personas, en los tiempos en que Saro-Wiwa despertó la conciencia de la nación y de la comunidad internacional sobre la injusticia ambiental en Ogoniland (ver Boletín 152 del WRM).

En torno a la industria petrolera – junto con la minería – el capitalismo ha organizado la producción industrial de la mayor parte de las sustancias y energías perniciosas que hoy saturan no solamente los depósitos de basura sino también los sistemas hídricos, la atmósfera y finalmente el clima del planeta.

Las compañías petroleras, aunque prometen responsabilidad social, controles y medidas de seguridad adecuados y el uso de las mejores prácticas, actúan con total impunidad, violando derechos humanos y contaminando el ambiente en grados que representan crímenes contra el ambiente, la naturaleza y la humanidad en su conjunto. Frente al poder de los gigantes petroleros, difícilmente los estados pueden proteger a sus pueblos o a la naturaleza forzándolos a hacerse responsable de sus actos. E incluso en aquellos casos en que hay una respuesta judicial, suele ser insuficiente en términos de dar satisfacción a los reclamos de justicia de las comunidades afectadas, cuyos valores, cultura o derecho tradicional en algunos casos no tienen cabida en los sistemas judiciales. Tal es el caso de las tierras sagradas, los conceptos de propiedad comunitaria de la tierra o los Derechos de la Naturaleza, este último concepto incorporado en la constitución ecuatoriana. (5) Para el pueblo U’wa, que habita las selvas del oriente colombiano, el petróleo es la sangre de la Madre Tierra, por lo que perforarla constituye una profanación. Expresan: “Sabemos que el riowa (hombre blanco) le ha puesto precio a todo lo vivo y hasta a la misma piedra, comercia con su propia sangre y quiere que nosotros hagamos lo mismo en nuestro territorio sagrado ruiria, la sangre de la tierra a la que ellos llaman petróleo…todo esto es extraño a nuestras costumbres…” (6) Por eso han mantenido un prolongado conflicto con el estado colombiano y la empresa estadounidense Occidental Petroleum (OXY), autorizada por el gobierno a desarrollar un proyecto petrolero en el corazón del territorio U´wa, sufriendo represión y muerte.

Las comunidades están cuestionando la extracción de petróleo que envenena sus tierras, sus aguas y su atmósfera. No quierenvivir más en medio de derrames, de llamaradas de gas y de los trastornos económicos y sociales que la industria deja a su paso. No quieren más la deforestacióncausada por la industria petrolera. Y piden que el petróleo crudo permanezca en la tierra a la que pertenece, un reclamo que se extiende por el mundo y abarca al gas y al carbón.

Todas las señales hablan del peligro inminente que enfrenta la humanidad, consecuencia directa del modelo dominante dela actual “civilización petrolera”, cuyas formas productivas, comerciales y de consumo arrasan y se imponen sobre las grandes mayorías, para beneficio de unos pocos. El moderno estilo de vida occidental y urbana se sustenta en un elevado consumo de energía, que encierra una enorme injusticia social y ambiental. Según cifras de un reciente informe de Amigos de la Tierra sobre energía (7), 1.300 millones de personas, o un quinto de la población mundial, no tiene acceso a la energía eléctrica. El consumo de energía per cápita en Estados Unidos y Canadá es aproximadamente el doble que el de Europa o Japón, más de diez veces el de China, casi 20 veces más que el de India y aproximadamente 50 veces más que el de los países más pobres del África Subsahariana.

No obstante, las comunidades más vulnerables – justamente aquéllas que menos acceso tienen a los usos y aplicaciones del petróleo – son las más afectadas por el cambio climático causado por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, cuyo 57% por ciento resulta del dióxido de carbono liberado por el uso de combustibles fósiles.

Por otro lado, el petróleo se ha impuesto ideológicamente como una fuente de energía imprescindible para las globalizadas “sociedades de plástico”, centralizada por multinacionales para las cuales resulta una actividad financieramente lucrativa, simplemente porque no contabiliza los desastres ambientales y sociales que provoca.

El cambio hacia sociedades que sean ambiental y socialmente justas y saludables, también en términos de energía, resulta cada vez más urgente. Y no se trata de un mero cambio de fuentes de energía. Si se mantienen los poderosos intereses económicos, políticos y financieros que hoy sustentan el engranaje petrolero, si continúa la inequidad, si se manejan las mismas grandes escalas, si se excede la capacidad, cualquier energía renovable puede resultar finalmente tan perniciosa como el petróleo.

La apuesta está en las visiones de sociedades solidarias que construyan los movimientos sociales y en el poder que acumulen en torno a eso para rescatar a la humanidaddel actual rumbo nefasto, en el que, a la larga, nadie saldrá ganando.

Una nueva frontera del petróleo: las arenas bituminosas

En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.

En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.

Para extraer el bitumen se elimina toda la vegetación sobre la tierra, al estilo de mina a cielo abierto. y Es así que la producción de petróleo a partir de arenas bituminosas arrasó el delta de Athabasca, sus bosques prístinos y sus ríos y lagos impolutos, convirtiéndolo en un devastado horizonte deforestado, minas a cielo abierto y aguas contaminadas.

Luego de separado el bitumen de la arenisca, se lo somete a procesos que lo refinan, en gigantescas instalaciones humeantes que contaminan la atmósfera. Las aguas residuales del proceso se almacenan en enormes estanques de residuos tóxicos que incluso son visibles desde el espacio.

El requerimiento de agua para este proceso es enorme: por cada barril de petróleo se utilizan entre 2 y 6 barriles de agua. En la actualidad, las operaciones tienen licencia para desviar 652 millones de metros cúbicos de agua dulce al año, el 80% del río Athabasca. Alrededor de 1,8 millones de metros cúbicos de esta agua se convierten diariamente en aguas residuales altamente tóxicas, cuya filtración está contaminando el río Athabasca así como las napas subterráneas que fluyen a territorios de pueblos indígenas, quienes han denunciado la aparición de cánceres poco frecuentes y virulentos en varios miembros de la comunidad. También se han encontrado deformaciones y tumores en peces y animales de caza.

Fuente: Indigenous Environmental Network, http://www.ienearth.org/what-we-do/tar-sands/

En Camisea, Perú, Pluspetrol pone en peligro a pueblos indígenas aislados, ¡y pretende la recompensa de un proyecto REDD+!

Desde 2004, un consorcio dirigido por la compañía petrolera y gasera argentina Pluspetrol está explotando los yacimientos de gas de Camisea, en Perú, dentro de la Reserva Kugapakori-Nahua-Nanti. Ahora, la compañía planea perforar nuevos pozos, construir una extensión de oleoducto de 10,5 km y realizar pruebas sísmicas a través de cientos de kilómetros cuadrados, como parte de una expansión masiva de sus operaciones. Si bien el proyecto aún no ha sido aprobado por el Ministro de Energía y Minas de Perú, la organización Forest Peoples Programme (FPP) denunció que las fotos que figuran en un informe interno de una agencia gubernamental peruana revelan talas ilegales en la reserva que, supuestamente, protege a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

Una Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto revela que Pluspetrol reconoce que el contacto con indígenas en aislamiento voluntario será “probable” durante las operaciones, que dichas personas son generalmente muy vulnerables al contacto, que, como resultado, pueden ocurrir “numerosas muertes”, y que la expansión tendrá, o podría tener sobre ellos impactos considerables por muchas y variadas razones (por más información sobre los pueblos en aislamiento voluntario ver el Boletín 194 del WRM).

Increíblemente, Pluspetrol no sólo quiere expandir sus actividades en la Amazonía sino que también pretende ser “recompensada” con los beneficios de un proyecto REDD+ que otorgaría a la compañía los créditos de carbono que podrían generarse gracias a las áreas boscosas de la reserva que permanezcan en pie (ver Masking the Destruction: REDD+ in the Peruvian Amazon http://wrm.org.uy/books-and-briefings/masking-the-destruction-redd-in-the-peruvian-amazon/).

(1) El petróleo, http://www.elpetroleo.50webs.com/perforacion.htm

(2) “Sueños de oleoductos y tuberías”, Isaac Osuoka, OilwatchAfrica, en “Fluye el petróleo, sangra la selva”, Oilwatch, http://www.oilwatch.org/documentos/libroshttp://www.

(3) “Petróleo, el combustible del capitalismo”, María Ibáñez, enlucha.org/site/?q=node/831

(4) “Manipulaciones y zarandeos de la actual civilización petrolera mundial”, Andrés Barreda, Informe para Oilwatch, http://www.oilwatch.org/component/content/article/118-varios/documentos/131-manipulaciones-y-zarandeos-de-la-actual-civilizacin-petrolera-mundial#sdfootnote14sym

(5) “Digging for dirty oil. Reviewing corporate oil liabilities and EJO legal strategies for environmental justice”, EJOLT, October 2013, http://www.ejolt.org/2013/10/digging-for-dirty-oil-reviewing-corporate-oil-liabilities-and-ejo-legal-strategies-for-environmental-justice/

(6) Carta de los U´wa al mundo, http://www.asociacion.ciap.org/IMG/pdf/Carta_U_Wa.pdf

(7) “Good energy, bad energy”, http://www.foei.org/en/good-energy-bad-energy

En 2009, un golpe militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya y dejó el país impactado con violencia. Desde entonces, las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se han convertido en capitales de la muerte. Los campesinos luchan contra varias corporaciones debido a una iniciativa gubernamental para que empresas privadas y extranjeras exploten el campo. La comunidad de Río Blanco, donde una compañía del gobierno chino y un despacho hondureño están intentando construir una planta hidroeléctrica, ha abanderado una emblemática pelea por la tierra en Honduras, conflicto que ya ha cobrado vidas.

En 2009, un golpe militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya y dejó el país impactado con violencia. Desde entonces, las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se han convertido en capitales de la muerte. Los campesinos luchan contra varias corporaciones debido a una iniciativa gubernamental para que empresas privadas y extranjeras exploten el campo. La comunidad de Río Blanco, donde una compañía del gobierno chino y un despacho hondureño están intentando construir una planta hidroeléctrica, ha abanderado una emblemática pelea por la tierra en Honduras, conflicto que ya ha cobrado vidas..jpg) Ella traía puestos unos aretes de plata en forma de pájaros y una playera con un símbolo feminista y la palabra RESISTIREMOS. El hombre que nos condujo al funeral nos advirtió acerca de una “mujer peligrosa” que estaba amenazando a la comunidad. Se refería a Bertha.

Ella traía puestos unos aretes de plata en forma de pájaros y una playera con un símbolo feminista y la palabra RESISTIREMOS. El hombre que nos condujo al funeral nos advirtió acerca de una “mujer peligrosa” que estaba amenazando a la comunidad. Se refería a Bertha.

En la décima carta a las izquierdas afirmé que al inicio del tercer milenio las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo; y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En este texto voy a centrarme en el segundo desafío.

En la décima carta a las izquierdas afirmé que al inicio del tercer milenio las izquierdas se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo; y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En este texto voy a centrarme en el segundo desafío. El Senador Ángel Benjamín Robles denuncia durante su participación, que en la discusión de la Reforma Energética las comunidades indígenas y núcleos agrarios podrán ser despojados de sus tierras si estás se encuentran en zonas de obras de “carácter estratégico”. Dejando en la indefensión a los habitantes afectados y sólo con el pase a la “Caja” por su correspondiente indemnización. Compartimos la Versión Estenográfica de su intervención.

El Senador Ángel Benjamín Robles denuncia durante su participación, que en la discusión de la Reforma Energética las comunidades indígenas y núcleos agrarios podrán ser despojados de sus tierras si estás se encuentran en zonas de obras de “carácter estratégico”. Dejando en la indefensión a los habitantes afectados y sólo con el pase a la “Caja” por su correspondiente indemnización. Compartimos la Versión Estenográfica de su intervención.

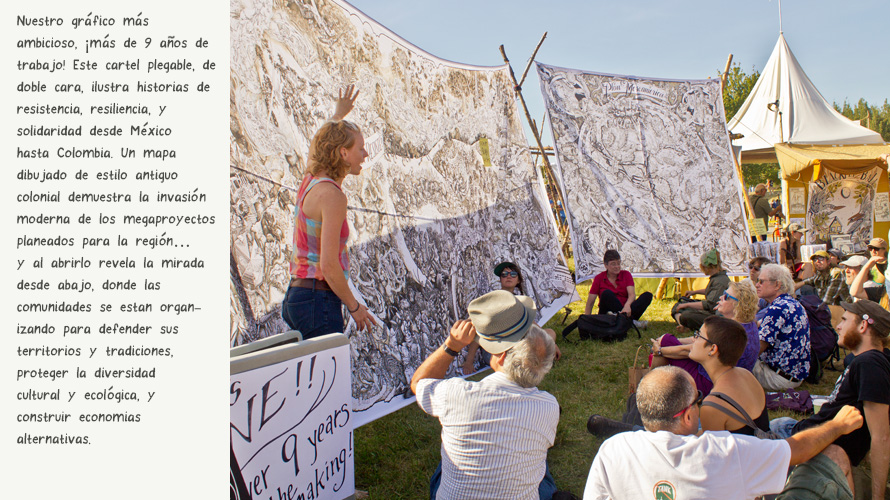

Más de 40 comunidades de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Tuzantán, Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa en el estado de Chiapas, que están viendo amenazados su territorio y sus ríos por diversos proyectos de represas, hidroeléctricas y explotación minera, han decidido movilizarse conjuntamente este 10 de diciembre del 2013 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para que sus representantes comunitarios ratifiquen ahora, en un acta conjunta, que declaran sus ríos y territorios libres de represas y minas, exigiéndole a los tres niveles de gobierno el respeto a su decisión y a La Voz del Pueblo.

Más de 40 comunidades de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Tuzantán, Mazapa de Madero, Chicomuselo y Comalapa en el estado de Chiapas, que están viendo amenazados su territorio y sus ríos por diversos proyectos de represas, hidroeléctricas y explotación minera, han decidido movilizarse conjuntamente este 10 de diciembre del 2013 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para que sus representantes comunitarios ratifiquen ahora, en un acta conjunta, que declaran sus ríos y territorios libres de represas y minas, exigiéndole a los tres niveles de gobierno el respeto a su decisión y a La Voz del Pueblo. En 1995, cinco mil indígenas u’wa amenazaron con un suicidio colectivo si las petroleras Oxy y Shell entraban en sus territorios. Era una forma de decir que la explotación petrolera equivalía a la muerte de su pueblo. Dos años después, la Corte Constitucional colombiana les daba la razón. Las petroleras tuvieron que retirarse.

En 1995, cinco mil indígenas u’wa amenazaron con un suicidio colectivo si las petroleras Oxy y Shell entraban en sus territorios. Era una forma de decir que la explotación petrolera equivalía a la muerte de su pueblo. Dos años después, la Corte Constitucional colombiana les daba la razón. Las petroleras tuvieron que retirarse. En los últimos años, Perú y Guatemala se han sumado al club de países convulsionados por manifestaciones y cortes de carreteras. En Perú, desde 2009, las luchas de las comunidades de la sierra y la costa han conseguido paralizar decenas de emprendimientos mineros transnacionales. En Guatemala, desde 2005, se han realizado 74 consultas para impedir megaproyectos, principalmente hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Este proceso, además, está ayudando a reparar el tejido social destruido por el conflicto armado (1960-1996), afirma Claudia Samayoa, destacada defensora de derechos humanos. Según Samayoa, gracias a las consultas, se está empezando a “superar el miedo”. Para la líder maya kakchiquel Rosalina Tuyuc, se trata de un proceso muy “novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino las comunidades”.

En los últimos años, Perú y Guatemala se han sumado al club de países convulsionados por manifestaciones y cortes de carreteras. En Perú, desde 2009, las luchas de las comunidades de la sierra y la costa han conseguido paralizar decenas de emprendimientos mineros transnacionales. En Guatemala, desde 2005, se han realizado 74 consultas para impedir megaproyectos, principalmente hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Este proceso, además, está ayudando a reparar el tejido social destruido por el conflicto armado (1960-1996), afirma Claudia Samayoa, destacada defensora de derechos humanos. Según Samayoa, gracias a las consultas, se está empezando a “superar el miedo”. Para la líder maya kakchiquel Rosalina Tuyuc, se trata de un proceso muy “novedoso porque ya no son las organizaciones las que abanderan estas luchas, sino las comunidades”.

Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos.

Si bien la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo son pequeñas, son unas pocas reservas de gran tamaño las que contienen la mayoría del petróleo en el mundo, concentradas en unas pocas regiones (provincias petroleras) donde se formaron cuencas de sedimentación que almacenan petróleo y gas en campos y yacimientos. En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza.

En países del Sur, largamente abusados por la colonización y cercados para hacerlos dependientes, el petróleo suele ser una maldición, encontrando en los países del África su máxima expresión. Las comunidades de Kuwait, Nigeria, Angola, República del Congo, Gabón, países petroleros de la región, han sufrido y siguen sufriendo la “maldición” del petróleo, que no les ha traído ninguna riqueza. En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.

En el norte de Alberta, bajo un área del tamaño de Florida, se encuentran las arenas de alquitrán – una mezcla de arena, arcilla y un crudo pesado o sustancia alquitranada llamada bitumen.