Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

«Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas», dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de «las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas». Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, «la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios», explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, «es hora de avanzar con un instrumento vinculante», dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: «Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz».

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe «México: Empresas y Derechos Humanos»).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su «Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México», en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

- la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;

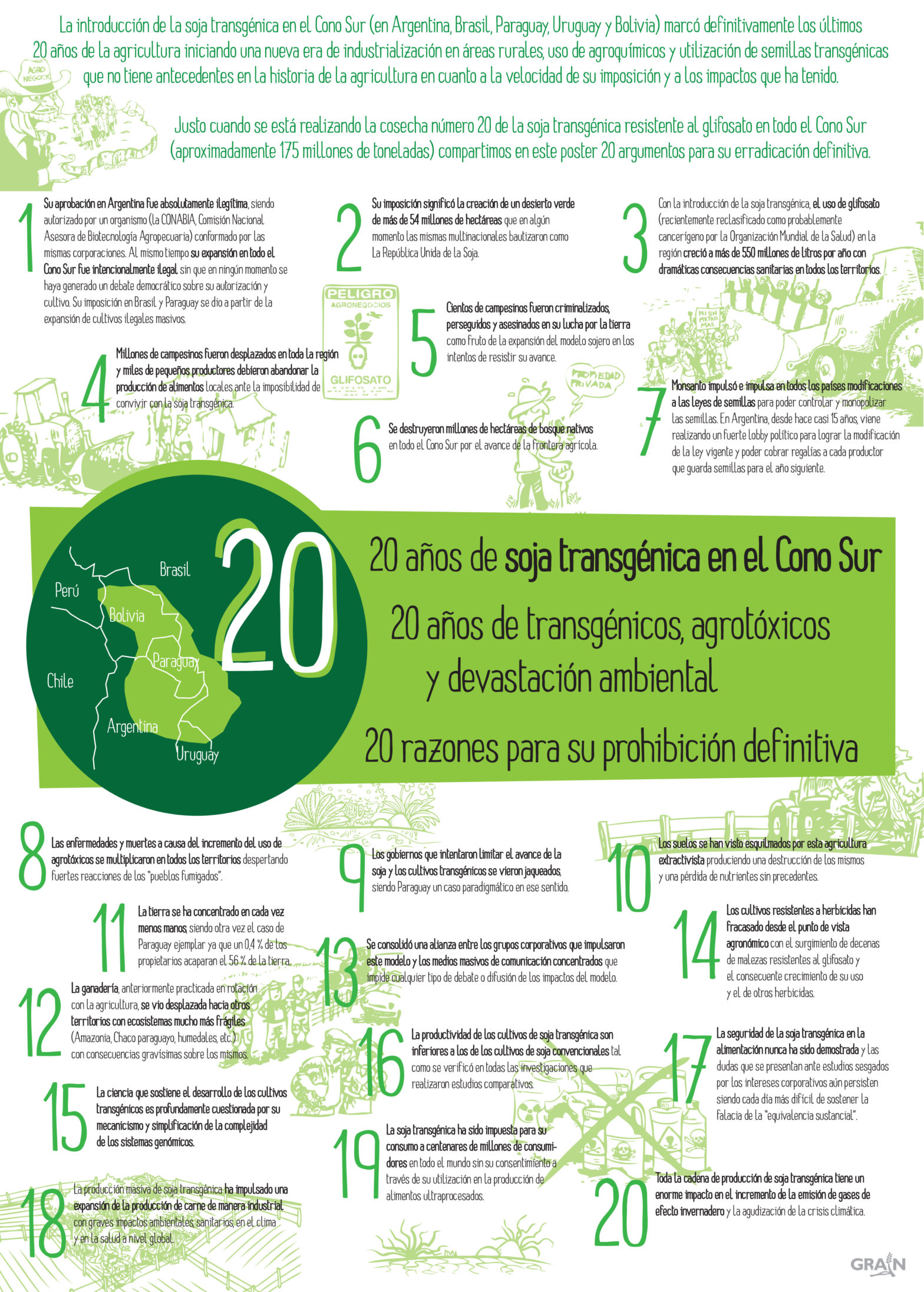

- la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;

- la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;

- la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;

- el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;

- el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que «las violaciones a [sus] derechos continúan escalando».

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. «Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

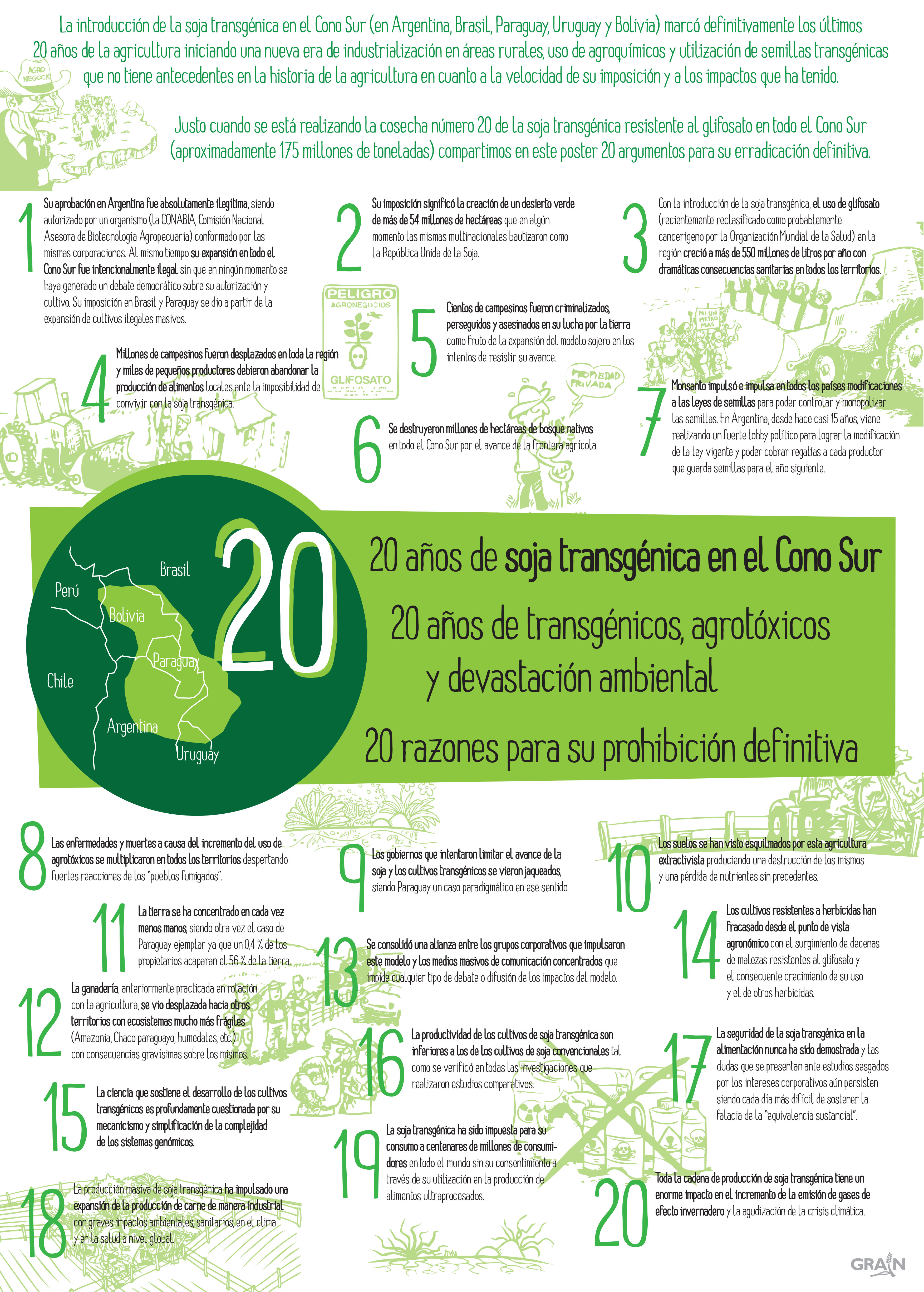

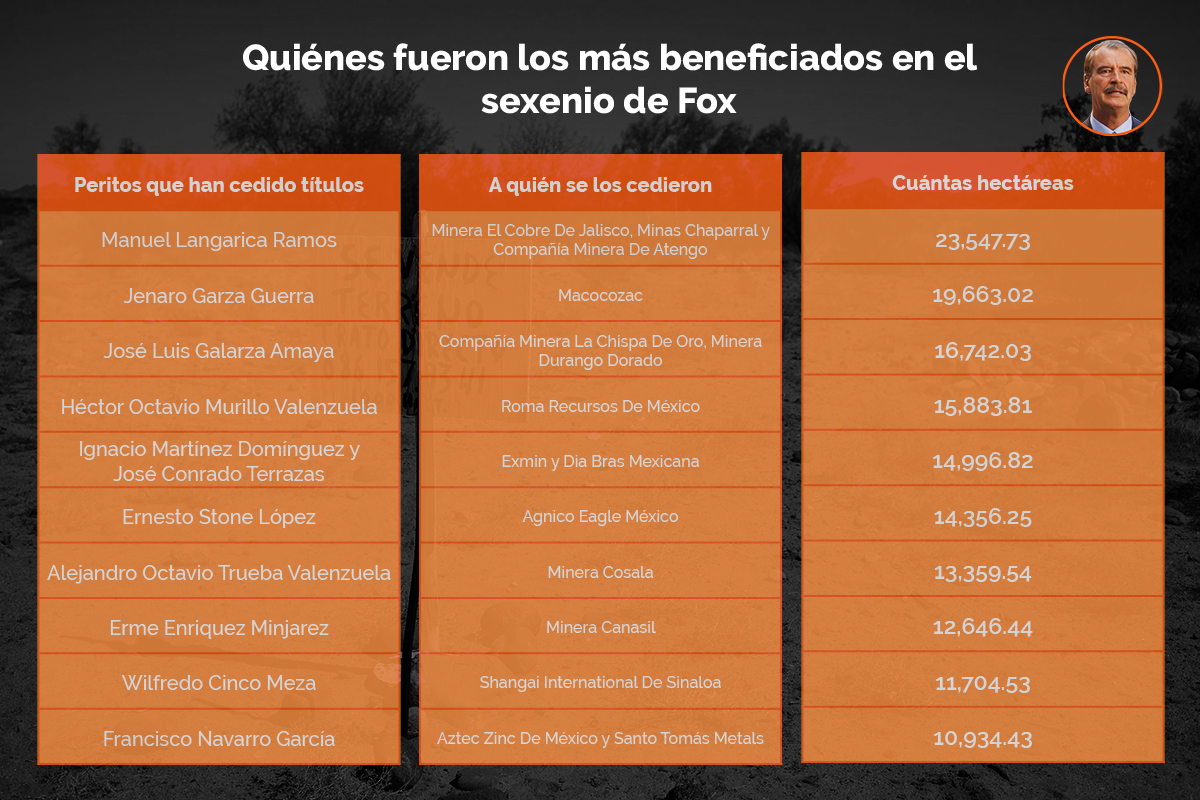

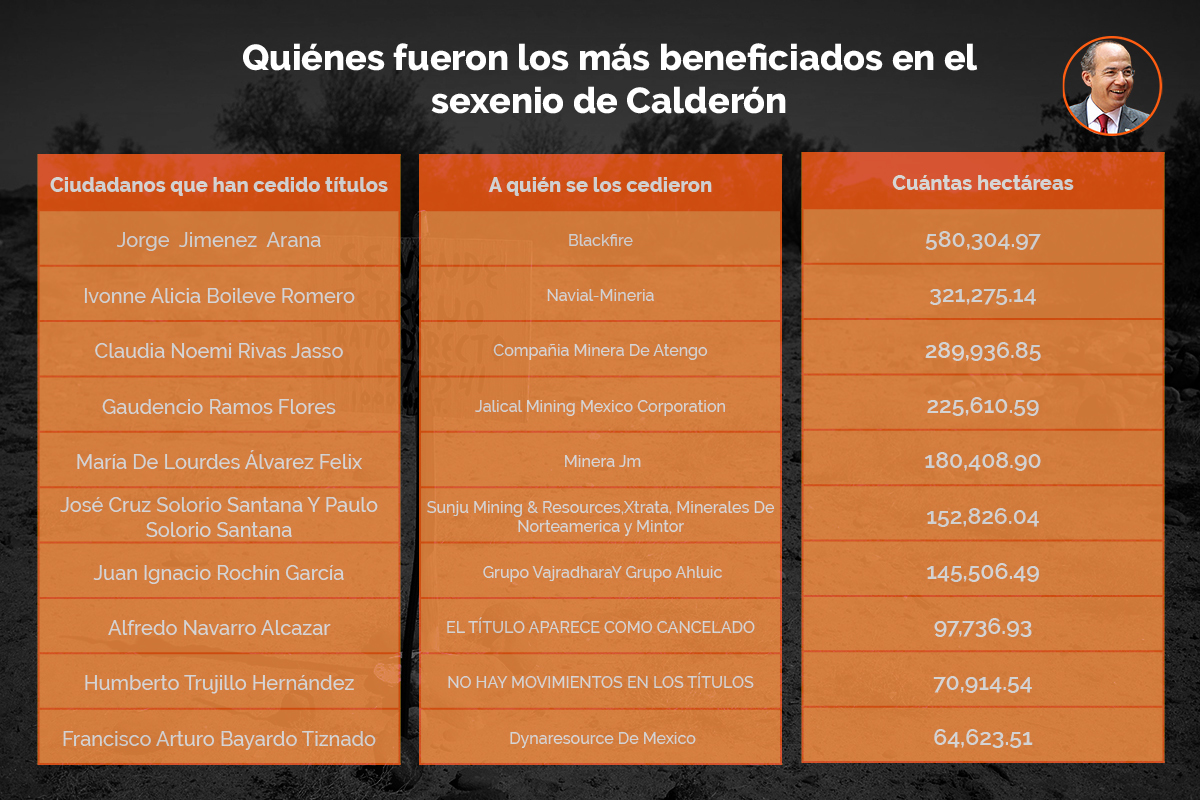

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Nota de prensa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional

Nota de prensa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra Internacional

La coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional hizo las siguientes declaraciones como respuesta al anuncio de Trump:

La coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional hizo las siguientes declaraciones como respuesta al anuncio de Trump: