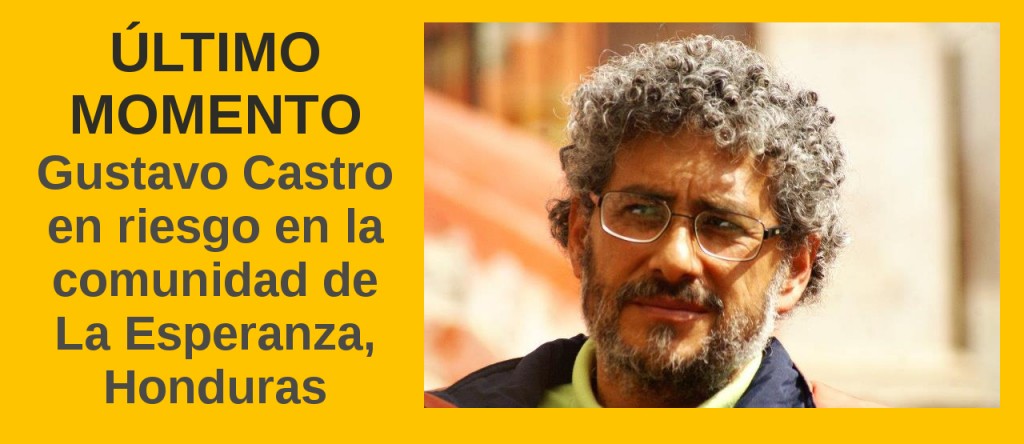

El asesinato de la Coordinadora del Consejo Indígena Popular de Honduras (COPINH), Berta Cáceres y la retención en tierras hondureñas del Coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, Gustavo Castro, ha levantado la indignación de muchas y muchos quienes trabajamos en la defensa de la vida.

Una primera acción que recibió respuesta inmediata fue la exigencia de protección de Gustavo Castro, herido durante el asesinato de Berta Cáceres, que contó con el apoyo de más de 12 mil 900 firmas.

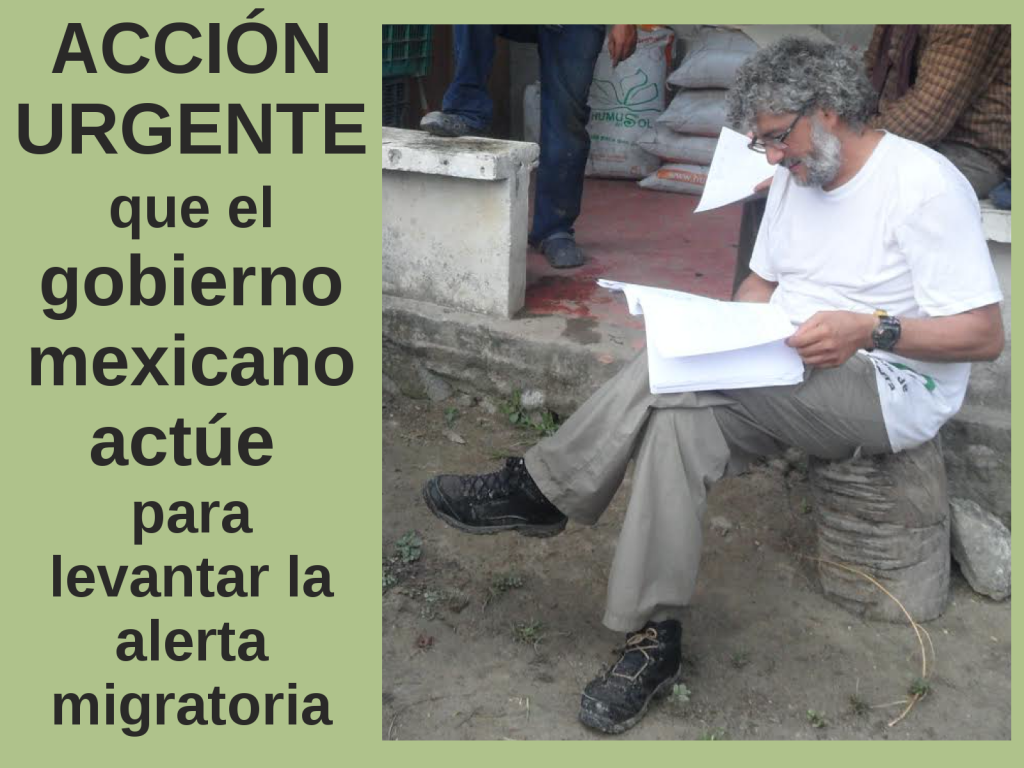

Ayer, jueves 10 de marzo, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) lanzamos una acción urgente solicitando que el gobierno mexicano actúe para levantar la alerta migratoria que obliga al ambientalista mexicano Gustavo Castro a permanecer 30 días en el país y permita su salida de Honduras.

En respuesta a nuestra acción, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó ese mismo día un comunicado titulado “Situación en Honduras del nacional mexicano Gustavo Castro Soto”, en el que se comprometió a garantizar la permanencia de Gustavo Castro en la Embajada de México en Honduras mientras está en ese país y a accionar las medidas necesarias para que pueda continuar cualquier otra diligencia desde territorio mexicano. Destacando que “desde que ocurrió el ataque, el connacional ha mostrado plena disposición para colaborar con la Fiscalía en todos los requerimientos que le han solicitado, con el fin de contribuir a esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.”

>> Leer el comunicado de la SRE completo aquí

En Tegucigalpa, Honduras, familiares de Berta Cáceres, familiares de Gustavo Castro y miembros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que coordinaba Berta, dieron una conferencia de prensa el día de ayer. Leyeron un comunicado donde denunciaron las “irregularidades en el proceso de retención de Gustavo Castro en Honduras”. Reiteraron “que el proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia como ser: largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave, la retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país”. “Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Bertha Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro”, señalaron.

>> Leer el comunicado completo aquí

El Dr Juan Almendares, coordinador del Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras, tomó la palabra durante esta conferencia de prensa destacando la labor que tanto el COPINH como Gustavo Castro, vienen realizando en la defensa de los derechos humanos. Denunció que “de acuerdo a la Convención internacional de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes, Gustavo Castro es una víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema juridico de este pais.”

>> Ver el discurso completo de Juan Almendares aquí

Por otra parte el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, pidió ayer al Gobierno de Honduras que garantice la seguridad y la protección de Gustavo Castro, y se unió a la petición de la necesidad de su salida inmediata del país. “Ya es hora de que el Gobierno de Honduras intervenga de forma concreta en la situación de flagrante impunidad ante el creciente número de ejecuciones de defensores de los derechos humanos, en particular de los que defienden los derechos del medio ambiente y de la tierra en el país”, señaló Michel Forst.

>> Leer las declaraciones de Michel Forst aquí

Hoy continuamos en alerta y reiteramos nuestro agradecimiento a todas personas que apoyan el alto a la impunidad. Continuaremos exigiendo justicia para el COPINH y la familia de Bertha y el fin de la criminalización a los procesos de defensa de tierra y territorio.

Familiares de Gustavo Castro, de Bertha Cáceres, el Copinh y un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian irregularidades en retención del sociólogo ambientalista

Familiares de Gustavo Castro, de Bertha Cáceres, el Copinh y un amplio espectro de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian irregularidades en retención del sociólogo ambientalista

This decision is unjustified and unnecessary: Gustavo Castro, who was injured during the assassination of Berta Cáceres on March 3rd in La Esperanza, Intibucá, Honduras has provided sufficient information to the Attorney’s office to help clarify what took place. Additionally, he has not been informed about what other procedures remain.

This decision is unjustified and unnecessary: Gustavo Castro, who was injured during the assassination of Berta Cáceres on March 3rd in La Esperanza, Intibucá, Honduras has provided sufficient information to the Attorney’s office to help clarify what took place. Additionally, he has not been informed about what other procedures remain.