México se endeuda con 678 millones de dólares por Redd+

Elva Mendoza, Revista Contralínea

El gobierno de México contrata deuda por más de 678 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar los bosques y selvas del país al Redd+. Para “conservar” y “reforestar”, las autoridades mexicanas disponen de otros 57 millones 250 mil dólares, producto de donativos internacionales. No obstante, ni la Semarnat ni la Conafor son capaces de aclarar el destino de ese dinero, que en pesos supera los 9 mil 600 millones, y del cual no están obligados a rendir cuentas. Al posibilitar el pago por servicios ambientales, el mecanismo internacional Redd+ mercantiliza las áreas verdes y privatiza el oxígeno, considera investigador

Los países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea.

Los países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea.

De los más de 735 millones de dólares, únicamente el 8.4 por ciento –57 millones 250 mil dólares, es decir, alrededor de 753 millones 180 mil pesos– corresponde a donativos; el restante 91.6 por ciento –678 millones 500 mil dólares, aproximadamente 8 mil 926 millones 340 mil pesos– es recurso solicitado como préstamos al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A iniciativa de Noruega, Redd+ es una propuesta de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo “reducir” la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o la restauración de las áreas forestales degradadas. Su funcionamiento se centra en que los países industrializados que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto –y que generalmente se encuentran en el hemisferio Norte– otorgan compensaciones económicas a los países pobres que cuentan con recursos forestales –y que por lo general se ubican en el hemisferio Sur– para mantener en pie sus bosques, considerados “sumideros de carbono”.

Aunque Contralínea ha podido documentar la existencia de al menos 10 fondos multilaterales para financiar el mecanismo Redd+ en los países del Sur, los donativos para México son mínimos, en comparación con la deuda contratada.

Contratar deuda para integrarse a REDD+

Según información proporcionada a Contralínea por el Banco Mundial , a petición del gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con Redd+ y donó 28.8 millones de dólares más.

La suma –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial . De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

Informa el Banco Mundial a este semanario que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales.

A pregunta expresa de Contralínea, refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo y veeduría a la ejecución de la Conafor.

El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del programa de inversión forestal (FIP, por su sigla en inglés). Éste comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de Redd+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

A decir del BM, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes. El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de Redd+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana Redd+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos, con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la Junta de Directores del Banco Mundial. Está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Enaredd+)”.

Los préstamos del BID

Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

Los donativos

Con el objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

El PNUD, a través de Verania Chao, aclara a Contralínea que México es uno de los países miembros de ONU-Redd, pero no es apoyado financieramente con esta iniciativa.

“El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México”.

No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.

Fondos y falta de transparencia

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, los organismos internacionales, así como las naciones no están obligados a informar de los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

Para Daniel Sandoval, investigador en el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), uno de los principales señalamientos a Redd+ es la falta de transparencia. “Hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos”.

Con base en la información del Ceccam, de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Banco Mundial, Contralínea puede documentar la existencia de 10 fondos multilaterales relacionados con esta temática.

Se trata de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega; el Programa de Inversión Forestal; el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; el Programa ONU-Redd; el Fondo para la Amazonia; la Iniciativa Internacional para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (IFCI) de Australia; el Fondo Forestal para la Cuenca del Congo (CBFF); la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Redd+ Partnership. Este último reporta la entrega de cifras millonarias a México.

Los 1 mil 500 MDD del Redd+ Partnership para México

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

El portal en internet Voluntary Redd+ Database da cuenta de que se han destinado a México 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+.

Según el portal, que recopila información proporcionada de manera voluntaria por los financiadores y los beneficiarios, tres proyectos en México reciben recursos internacionales: Forest Mitigation Activities in the Special Program for Climate Change, para la segunda fase en el país de Redd+ II, al que se destinaron 1 mil 104 millones de dólares para utilizarse en 5 años, de 2008 a 2012; Goverment Forest indicative co-financing for Climate Change Project, para las fases I y II de Redd+, que recibió 333 millones de dólares en 2012, pero está programada la continuación del financiamiento hasta 2017; y National Redd+ Strategy, que según reporta el portal dispuso de 30 millones de dólares diferidos de 2008 a 2012.

La base de datos también revela que con más de 1 mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado. Le sigue India, al que se le han otorgado 693.01 millones de dólares; Brasil, con 561.13 millones de dólares para Redd+; China, que dispone de 469.76 millones de dólares; e Indonesia, cuya bolsa asciende a 392.82 millones de dólares.

Voluntary Redd+ Database pertenece a Redd+ Partnership, una plataforma provisional que espera sea reemplazada o incorporada a un mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Redd+ Partnership se inauguró durante la Conferencia de Oslo sobre el Clima y los Bosques, celebrada en Noruega en mayo de 2010. Ahí, jefes de Estado, ministros y otros representantes de 50 países acordaron un marco para la rápida aplicación de medidas de reducción de la deforestación.

Se presupuestaron cerca de 4 mil millones de dólares para medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo en el periodo 2010-2012.

La Asociación “se dirige a la adopción de acciones inmediatas, incluida la mejora de los instrumentos financieros de Redd+, la transferencia de conocimientos, el aumento de capacidades, las acciones de mitigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología”, informa su portal de internet.

En la actualidad, Redd+ Partnership está compuesta por 75 países socios y sus fondos ascienden a los 5 mil 983 millones de dólares.

La posición de la Conafor

En entrevista, Sergio Graf, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+, únicamente refiere que México ha obtenido 33.8 millones de dólares provenientes de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal.

Contralínea solicitó a la Conafor su posición frente a la diferencia en los montos, sin que al cierre de edición aclarara el destino de los otros 702 millones de dólares que sí reportan las instituciones internacionales.

José Díaz, director de Información y Análisis de la dependencia, señaló que “el maestro Graf contestó con lo que concierne a su coordinación. Hay recursos que se operan desde otras esferas de la Conafor. Hay más proyectos y más recursos internacionales, unos apenas están en proyecto y todavía no se operan; no se puede hacer una suma tan simple. Es complejo el asunto financiero: algunos son donaciones, otros no, tienen diversas categorías”.

Al cuestionar el destino de los 702 millones de dólares faltantes, la Conafor responde a Contralínea con un boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013 en el que señala que, “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

Agrega en el documento que el Proyecto forma parte de las acciones de preparación que México realiza para atender los compromisos que adquirió México al adherirse al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

“Se tiene contemplado que los beneficiarios clave serán alrededor de 4 mil ejidos y comunidades que participarían en los programas de incentivos y asesoría orientados por la demanda, respaldados por el proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana de Redd+”.

Redd+ y el mercado de carbono

Redd+ fue planteado por los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien de la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas. Otorga compensaciones económicas, por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

Éste parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.

De este modo, las empresas que “necesiten” aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el “derecho” a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.

Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el programa Redd+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que Redd+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con Redd+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a los recursos naturales. Con lo que se promueve la mercantilización de los bienes comunes como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

“Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y consume la riqueza.

Advierte que en medio de las crisis climática, hídrica y tecnológica globales resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también en un negocio con el fin de mantener altos los precios de los bonos de carbono.

Una vez mas los pueblos indígenas de Centroamérica y nuestros territorios pasamos a ser objetivos militares. Según el periódico Lawrence Journal en su edición del pasado 13 de junio, el Departamento de Estado aprobó fondos para la Iniciativa de investigación Minerva, destinadas a efectuar una serie de investigaciones relacionadas con las denominadas Expediciones Bowman. En esta ocasión las Expediciones Bowman se encargarán de mapear los 59 pueblos indígenas de Centroamérica.

Una vez mas los pueblos indígenas de Centroamérica y nuestros territorios pasamos a ser objetivos militares. Según el periódico Lawrence Journal en su edición del pasado 13 de junio, el Departamento de Estado aprobó fondos para la Iniciativa de investigación Minerva, destinadas a efectuar una serie de investigaciones relacionadas con las denominadas Expediciones Bowman. En esta ocasión las Expediciones Bowman se encargarán de mapear los 59 pueblos indígenas de Centroamérica.

Con un bloqueo carretero intermitente y una marcha que partió de la estación de Huehuetán, más de 300 campesinos pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno intervenir para que se frene la construcción de empresas hidroeléctricas en la zona alta de Tapachula, y este lugar.

Con un bloqueo carretero intermitente y una marcha que partió de la estación de Huehuetán, más de 300 campesinos pidieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno intervenir para que se frene la construcción de empresas hidroeléctricas en la zona alta de Tapachula, y este lugar. El poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, lleva adelante una lucha de resistencia a la construcción de la presa El Zapotillo hace ya ocho años. Ha sido una lucha ardua que ha contado con la solidaridad regional e internacional.

El poblado de Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, lleva adelante una lucha de resistencia a la construcción de la presa El Zapotillo hace ya ocho años. Ha sido una lucha ardua que ha contado con la solidaridad regional e internacional.

¿En qué se asemejan el actual modelo del agronegocio con el sistema mediático trasnacional? El primero, sustentado en la privatización de la vida vía empresas trasnacionales monopólicas, sólo puede funcionar basado en agrotóxicos; el veneno es pues su piedra angular, su corazón. La mercantilización de la comunicación también creó monopolios mediáticos que hoy surten a las grandes mayorías de nuestras poblaciones de dosis diarias, infaltables y adictivas de veneno, de prejuicios, de aislamiento, de futilidad y de desazón.

¿En qué se asemejan el actual modelo del agronegocio con el sistema mediático trasnacional? El primero, sustentado en la privatización de la vida vía empresas trasnacionales monopólicas, sólo puede funcionar basado en agrotóxicos; el veneno es pues su piedra angular, su corazón. La mercantilización de la comunicación también creó monopolios mediáticos que hoy surten a las grandes mayorías de nuestras poblaciones de dosis diarias, infaltables y adictivas de veneno, de prejuicios, de aislamiento, de futilidad y de desazón. La Organización Netzfrauen destacó que el hecho que los productos naturales, ya sean humanos o del mundo vegetal, como las semillas de las plantas, estén siendo patentadas y pasen a ser propiedad de grandes corporaciones es un gran cambio de gestión, que permite sólo a ellos su poder y dominio.

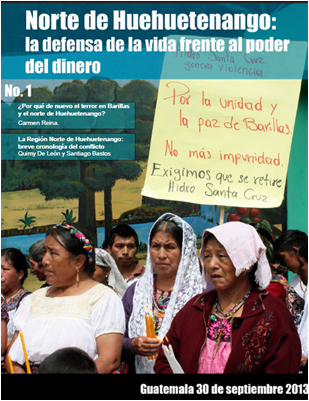

La Organización Netzfrauen destacó que el hecho que los productos naturales, ya sean humanos o del mundo vegetal, como las semillas de las plantas, estén siendo patentadas y pasen a ser propiedad de grandes corporaciones es un gran cambio de gestión, que permite sólo a ellos su poder y dominio. En la mañana del viernes 27 de setiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Barillas (departamento de Huehuetenango, Guatemala) amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, civiles y militares capturaron al militante Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia SA de capitales españoles, a través de su subisdiaria Hidro Santa Cruz.

En la mañana del viernes 27 de setiembre, el cielo del municipio de Santa Cruz Barillas (departamento de Huehuetenango, Guatemala) amaneció sobrevolado por helicópteros. En esa misma mañana, civiles y militares capturaron al militante Maynor López, reconocido líder opositor a la instalación del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, perteneciente a la empresa Hidralia SA de capitales españoles, a través de su subisdiaria Hidro Santa Cruz. A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESAMOS

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL EXPRESAMOS Los países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea.

Los países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea. Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Hasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden. México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

México es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+. De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.