Compartimos este pronunciamiento de Global Just Transition, Institute for Policy Studies y la invitación al presentación del manifiesto y campaña por una transición energética justa – A 10 de febrero del 2023

Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanasA más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una «nueva normalidad». Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.

Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.

En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.

Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte.

Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC. El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.

Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.

Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.

De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.

Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.

Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.

La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales.

Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:

- Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.

- Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.

- Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur. Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.

- Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.

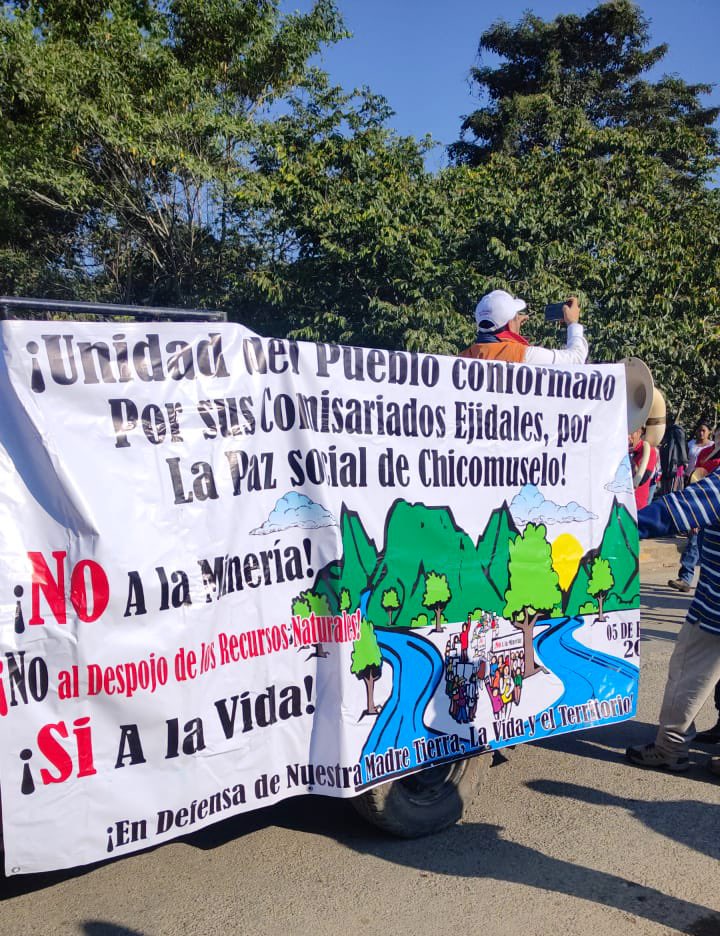

- De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de «soluciones» tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.

- Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.

- La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.

- Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.

Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.

Siguiendo los pasos del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.