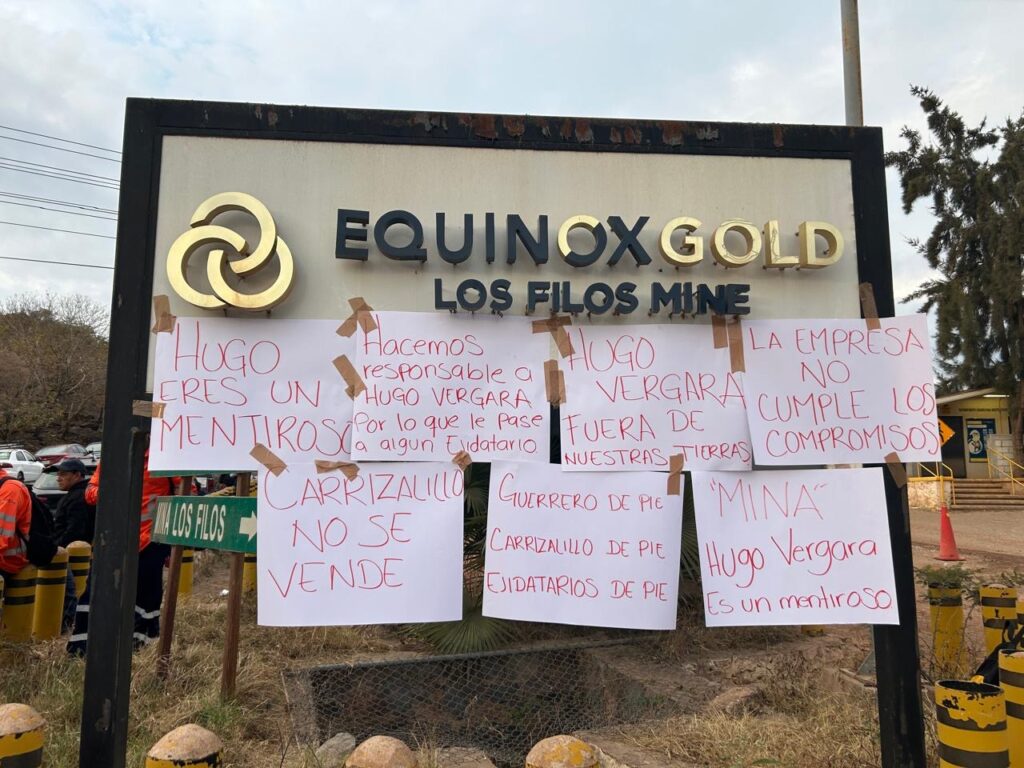

Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025

Boletín de Prensa | A ocho meses de campamento y ante el silencio oficial, el Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina Los Filos

BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

Procurador Agrario

LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL

Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA

LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO

Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía

Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.

Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:

- Al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la empresa, está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que suponemos son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de 8 meses. Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.

- La clausura realizada a la empresa, significa que ha cometido ilícitos ambientales relacionados con impactos ambientales. Sin embargo, la no atención de los actos señalados por Profepa por parte de la empresa, “los justifica” mencionándoles impedimentos para su ingreso de nuestra parte, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos en tres de los puntos de atención los puede resolver sin ingresar al ejido y no lo ha hecho, mientras el resto, es la empresa quien imposibilita llegar a una solución de la sanción que tiene impuesta por Profepa.

- Sobre los puntos de atención relacionados con el ingreso a nuestro ejido, nosotros hemos entregado tanto a ustedes como a la empresa, la propuesta de atención, misma que no ha sido considerada por la empresa ni siquiera para su discusión. Por su parte, la empresa nos presentó una propuesta –ya compartida con ustedes-, en donde claramente se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas. La propuesta que la empresa pone en la mesa se trata de la renta de 50 pesos diarios por hectárea y lo acota a una renta con una duración de solamente un mes. Es decir, ni siquiera hace un planteamiento para atender la remediación de acuerdo al calendario de actividades para la remediación y el mantenimiento autorizadas por Profepa, actividades que por supuesto no pueden atender en un mes de trabajo.

- No entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva. Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre una vez que nosotros lo hemos solicitado ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad. De hecho, ante los incumplimientos legales de la empresa, no sabemos qué impide la ejecución de la garantía ($) relacionada con el plan y programa de cierre y post-cierre de mina, ni tampoco por qué no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que ya ha superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera iniciada la clausura.

- Les comentamos que a partir de hoy nuestra asamblea ha determinado cerrar totalmente la operación de la mina. Ello implica cerrar el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo para evitar un daño ambiental, pero si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros, por más interés que tengamos sobre el ambiente, les queremos hacer saber que este nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional.

Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.

Atentamente,

COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO

Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM