Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre el Tren Maya – A 8 de junio de 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que ha operado para evitar que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha sea sometidos a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura desde hace 32 años.

En una “nota aclaratoria” publicada hoy, Fonatur menciona que para los primeros tres tramos consiguió de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una exención para realizar la MIA, bajo el argumento de que se trata de un “mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento” de la vía de tren actual.

Y añadió que, como esta vía fue construida antes de 1988, no está sujeta a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.

En otras palabras: para evitar la revisión ambiental, el Fonatur equiparó la construcción del Tren Maya a un simple mantenimiento de la vía existente, “a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad”, pese a que el megaproyecto plantea duplicar las vías, aumentar significativamente el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de las líneas.

Sobre el cuarto tramo, otorgado de manera directa a la empresa ICA, el Fonatur argumenta que se trata de un “mantenimiento carretero”, contemplado “dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa ‘Consorcio del Mayab’, S.A. de C.V.’”; esta obra –que unirá Izamal a Cancún– plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles, una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como “mantenimiento” de carretera.

El Fonatur emitió su “nota aclaratoria” con la intención de “combatir la desinformación” que, según la dependencia, salió en la columna de trascendidos Templo Mayor publicada ayer en el diario Reforma; en ella se planteó que la Semarnat había emitido una exención que permitió el arranque de las obras del Tren Maya sin que se hiciera una evaluación de impacto ambiental, lo que, según el contenido de la misma nota aclaratoria, resultó exacto.

Desde un principio, el Fonatur se negó a realizar una MIA para el proyecto integral del Tren Maya, y prefirió fragmentarlo en los siete tramos; en varias ocasiones, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, director de la dependencia, declaró que no sería necesario un estudio de impacto ambiental, dado que el Tren Maya seguiría los derechos de vía de la antigua vía de ferrocarril y la concesión carretera de ICA. Aparte, el político ha reiterado que la prioridad del Tren Maya se enfoca en sus beneficios sociales, que “compensan el impacto ambiental”.

A pregunta expresa de Proceso, en marzo pasado, Jiménez Pons reconoció que el Fonatur no cuenta con la MIA para los “polos de desarrollo” –las ciudades nuevas que el Fonatur pretende construir alrededor de las estaciones del Tren Maya–, pues señaló que aún estaban en “proceso de socialización con los socios, que son las comunidades”.

“Es importante señalar que las obras y actividades iniciadas (…) están previstas y expresamente señaladas en la asignación ferroviaria y en el título de concesión carretera, respectivamente”, aseguró el Fonatur, y subrayó: “Actualmente se realizan los estudios ambientales para todas aquellas obras que, por temas de diseño y operación segura, se encuentran fuera de los actuales derechos de vía ferroviarios y carreteros”.

Quedan tres tramos que el Fonatur aún no ha adjudicado formalmente: el número 5, correspondiente al tramo de Cancún a Tulum, y 6 y 7, que serán construidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y unirán a Tulum y Escárcega, pasando por Calakmul, con 270 kilómetros de vía nueva en medio de la selva.

La negativa del gobierno federal para evaluar los posibles impactos negativos del Tren Maya sobre el medio ambiente es uno de los motivos que un grupo de 159 organizaciones de la sociedad civil y 85 personalidades destacó el pasado martes 2 en un documento de rechazo al megaproyecto.

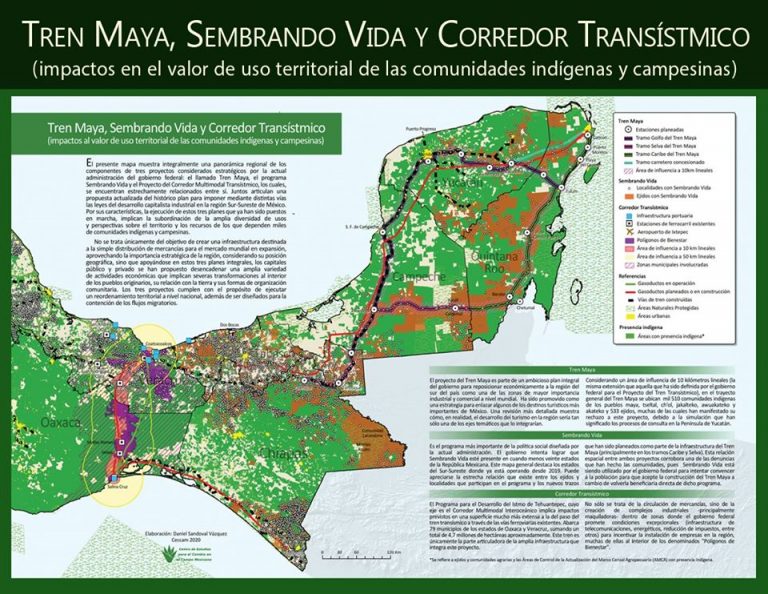

Imagen: Plan Tren Maya, Proceso

Más información: