Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de octubre del 2021

El 1º de octubre del 2021 el Ejecutivo Federal presentó, ante la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esta iniciativa de reforma del sector energético contempla, entre otras cosas, “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado… además, como una condición necesaria para que la Transición Energética fortalezca la soberanía de la Nación, se incluye a las industrias que forman parte de esta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales”.

La propuesta pretende la creación de una figura controlada por el Estado mexicano para la extracción del litio, en consecuencia, inhibe la entrega de nuevas concesiones para explorar y explotar el litio a las mineras privadas que las soliciten, aunque también precisa que se respetarán las concesiones otorgadas previamente.

Hasta la fecha en México existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que están en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas. El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedió luego sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La unión 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potosí e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ningún avance. También existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de trámite por una superficie total de 527 mil ha. Si consideramos lo que se plantea en la iniciativa de ley, significa que el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracción del litio actualmente están en proceso y es previsible pensar que serán las concesiones que no formarán parte de la propuesta de reforma energética. En otras palabras, las áreas de litio que le quedarían al estado, serían de acuerdo a la información disponible, áreas marginales en comparación con las que ya han sido entregadas.

El presidente López Obrador ha justificado esta propuesta utilizando el mismo discurso nacionalista y populista de siempre, como algo que permitirá “dejarles a todos los mexicanos recursos para el desarrollo” aclarando que “Tomamos la decisión de remontar esta situación para fortalecer la economía popular” o que “sin ese mineral en manos de la nación, no podríamos desarrollarnos, y cierra afirmando que; “esto tiene que ver con las nuevas generaciones».

Al respecto poco nos dice o explica sobre cómo resolverá que, en este posible retorno a la rectoría del estado en el bien natural llamado litio, se manifieste la ineficiencia del estado tal cual sucedió con todas las paraestatales que formó el nacionalismo del PRI y luego desapareció el neoliberalismo del PRI. Esa ineficiencia trastoca cargos mayores como la nula credibilidad de un otrora traidor a la patria, pero ahora justiciero social llamado Manuel Bartlett.

Las declaraciones que alientan la arenga política para ganar espacios de opinión antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visión errónea y patriarcal que tienen el presidente para el “desarrollo” de las y los mexicanos. Parte de sus muchos errores es que se le olvida ser un representante y no una autoridad del pueblo de México, por lo tanto, hablar y pensar a nombre de los pueblos, y poner como punto de fuerza lo que, según él es bueno para que “se desarrollen”, usando como palanca el apostar a la promoción de las actividades extractivistas y a la implementación de megaproyectos como propuestas de desarrollo. Muestras de ello están plenamente documentadas en otras expresiones similares como es el caso del desarrollo pensado desde él para los pueblos del sureste que tendrán que lidiar con el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

A REMA nos preocupa que estás iniciativas sean acéfalas y tomen distancia de quienes conocen cómo ha operado el modelo extractivo minero en este país, o a lo largo del continente y del mundo, porque de facto volvemos a caer en la retórica de cuando el estado era el rector de la economía, pero por sus ineficiencias nos dijeron debíamos entregárselas a los privados y ahora que se les ubica como verdaderos insaciables y saqueadores de la vida, debemos retornar a la protección del estado. Las dos visiones se pelean entre la eficiencia y la ineficiencia, entre el despojo y la repartición de las ganancias, pero ambas en esencia harán lo mismo; le darán continuidad al modelo extractivo depredador que está deteriorando el planeta.

Hablar de fortalecer la “economía popular” apostándole a actividades extractivas también es contradicción absurda, ya que justamente dicho modelo extractivo es uno de los principales factores que destruye e impide el mantenimiento de las actividades económicas populares, rompiendo por completos con los modos de vida tradicionales y los procesos de soberanía alimentaria de los pueblos.

También lo es apostar a este modelo extractivo a nombre de “las nuevas generaciones”, porque en realidad si no paramos el modelo extractivo el presente y futuro de las nuevas generaciones será la continuidad de ser explotadas, despojadas, de enfermarse y/o de huir lejos de los territorios donde han vivido sus generaciones anteriores, rompiendo por completo con sus modos de vida, sus identidades y sus lazos familiares para establecer, tal cual la colonia, una nueva construcción de identidades articuladas al capitalismo y el consumo sustentado en un modelo económico que nadie quiere mover un centímetro, a pesar de ser la casual de lo que hoy enfrentamos de forma masiva.

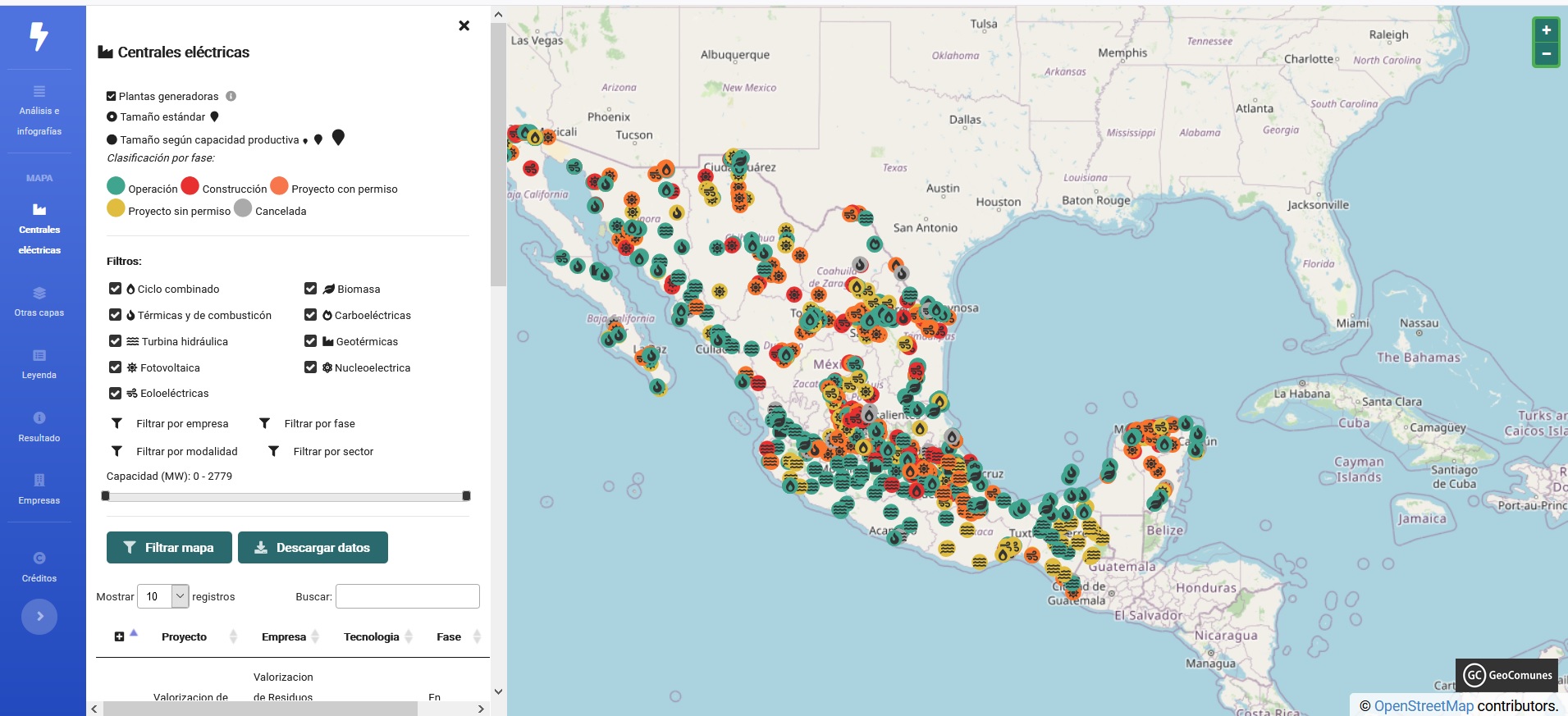

Reiteramos que tratar de romper con el acaparamiento y la explotación de bienes naturales y estratégicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por “empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales” no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios. La larga y turbia historia de PEMEX para la explotación de hidrocarburos, o de la CFE para la implementación de grandes hidroeléctricas o centrales térmicas, como es actualmente el caso con el Proyecto Integral Morelos (PIM), por citar uno dentro de tantos, nos muestran que el patrón de actuación de las empresas privadas o de las paraestatales, inician a partir de la imposición de proyectos, de promover el despojo y de generar la división social usando como herramienta básica la criminalización de quienes se oponen o nos oponemos a este tipo de “desarrollo”. Si el modelo extractivo se perpetua de verdad no importa si privados o el estado o hasta cooperativas comunitarias son quienes sacan los minerales, como tampoco importa si hablamos de minerales tradicionales o los nuevos minerales del futuro como el litio. Todo es una farsa nacionalista, política, económica y ambiental.

Cabe destacar también que el objetivo de reemplazo progresivo del parque vehicular tradicional por coches eléctricos, que justifican ahora esos proyectos de “minería verde” en el contexto de transición energética, implica mucho más minerales que solamente el uso del litio. El litio representa una parte mínima de los minerales necesarios para construir un coche eléctrico (6% del volumen de minerales estimado para los coches eléctricos), lo que implica el uso de cantidades gigantescas de cobre (26% de la demanda total), grafito (33%) o níquel (25%), entre muchos otros metales menos abundantes en el planeta. En promedio se estima que un coche eléctrico requiere seis veces más minerales que los coches convencionales, con lo cual podemos darnos una idea del fomento tan drástico que tendremos del extractivismo minero bajo la falsa premisa de “salvar el planeta” a través de la transición energética. A eso hay que agregarle cantidades aún más abrumantes de cobre y aluminio que son necesarias para construir las nuevas redes eléctricas para los puntos de carga de dichos coches y conectar las nuevas centrales renovables previstas con las zonas de consumo.

En el caso del cobre, la Energy Information Administration (EIA) estima en casi 19 millones de toneladas la cantidad de cobre que será necesaria de aquí al 2040 a nivel mundial para satisfacer la demanda de las redes eléctricas (representa 10 veces la cantidad de cobre necesaria estimada para construir los coches eléctricos). Pero al parecer ello no debería preocuparnos como mexicanos ya que, para entregar el bien natural cobre al mercado, contamos con la limpia, maravillosa, ambientalmente justa y responsable empresa conocida como Grupo México, esa que podemos presumir en el mundo como una buena “empresa de capital nacional”, que nos ayudará a resolver el tan ansiado “desarrollo de los pueblos”, la “economía popular” y “el futuro de las nuevas generaciones”. Da vergüenza el bajísimo nivel de análisis político, técnico, tecnológico, ambiental y social que se plantea tanto por los acompañantes de la iniciativa, incluyendo a su gestor, como por los detractores de la misma que apuntan a sostener la continuidad de sus negocios.

Por otra parte, si agregamos otro componente de análisis, pretender que esta reforma energética garantiza la soberanía energética y económica de México o que “la regulación del litio hará crecer la economía mexicana pues le brindará oportunidad a la industria automotriz para exportar bienes manufacturados por medio del T-MEC” es otra cosa absurda. Casi el 80% de la electricidad que se genera en México se produce consumiendo hidrocarburos que provienen en buena medida del gas extraído mediante la técnica de fracking en los EEUU y que México debe importarlo como fuente energética para cubrir sus procesos industriales y domésticos.

Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU, lo cual está sujeto a las condiciones existentes en el tratado de libre comercio firmado con el gobierno estadounidense y en el cual ya participó esta presidencia de México. Importamos gas para generar electricidad, que termina en gran medida consumiendo la industria (60% del consumo eléctrico nacional) dentro de las cuales destacan las empresas mineras (la actividad minera consume lo mismo que un tercio de la población mexicana) y el sector maquilador, que se han instalado aquí por la mano de obra barata y las pocas restricciones ambientales. Dichas industrias, como lo es por ejemplo la industria maquiladora del sector automotriz, no aportan “desarrollo” o trabajo digno y emancipador a la población mexicana, sino todo lo contrario: busca explotar y despojar cuerpos, recursos y territorios. Tampoco hacen crecer la economía mexicana, producen bienes que no benefician al desarrollo del país, y apuntalan los bienes de consumo que se exportan a otros países, principalmente hacia EEUU. La dependencia de México y su subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global es un tema complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo sabe el gobierno de México, pero esconde la información para meterla al análisis de la transición energética y en consecuencia nos miente.

Abiertamente manifestamos que, el hecho de ser críticos y mostrar de manera breve las contradicciones de la iniciativa de ley del actual gobierno, no nos vuelve para nada afines con los discursos neoliberales de las saqueadoras empresas energéticas privadas, así como tampoco nos mete en la lista de sus aliados ambientalistas encabezados por grandes Ongs que andan muy activas refrendado un discursos de la transición, sin nada de elementos que garanticen sus afirmaciones sobre la apuesta las energías renovables, con el argumento de la emergencia climática. Esta emergencia es real, pero desde nuestro posicionamiento, el desarrollo de esos megaproyectos “renovables” es parte del mismo modelo que criticamos y combatimos. Los intereses de las empresas que los promueven son los mismos que los de las empresas mineras que promueven proyectos de “minería verde”: aumentar y diversificar sus ganancias usando la estrategia emocional de la “emergencia” (climática, sanitaria y económica) para imponer sus proyectos, es manipulación. Este patrón de imposición, los impactos que generan en los territorios, y los sectores que abastecen, nos muestran claramente que dichos proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos o mineros no tienen nada de “limpio”, “verde “sustentable” o de “utilidad púbica” ni de desarrollo nacional ni futurista para las nuevas generaciones. La Transición Energética Corporativa es una transición de mercado que permite a los actores responsables, en grandes medidas, de la crisis ambiental actual, de mantenerse a flote y de posicionarse cínicamente ahora como los “salvadores del planeta”. No representa ningún cambio de modelo, repite las mismas estructuras de dominación coloniales y de acumulación de capital (creando también nuevas, que algunas personas nombran ahora “acumulación por descarbonización”).

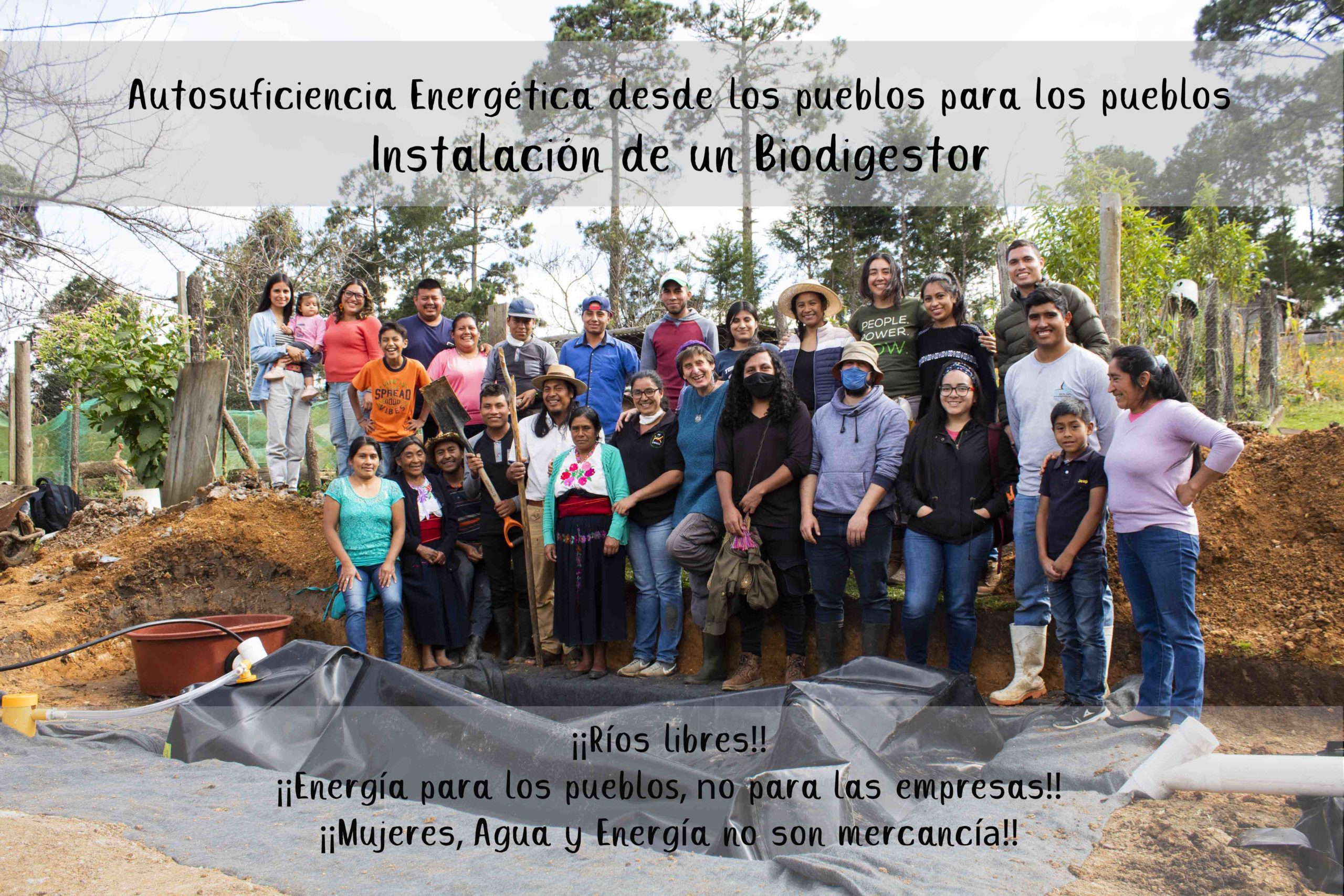

Los pueblos, y los otros seres vivos que habitan nuestra tierra, no necesitamos que “nos salven” o “nos desarrollen”. Necesitamos que dejen de imponernos sus falsas soluciones y modelos de vida hegemónicos y explotadores. Que respeten nuestro derecho a la autodeterminación para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras. El derecho a no seguir siendo “sacrificadas/os” a nombre de un supuesto desarrollo en el que no cabemos. El derecho a apostar en soluciones colectivas y alternativas a este modelo impuesto, que iremos construyendo desde y para los pueblos.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA Y DE FALSOS PROYECTOS VERDES

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: José Yuste

Más información: