Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

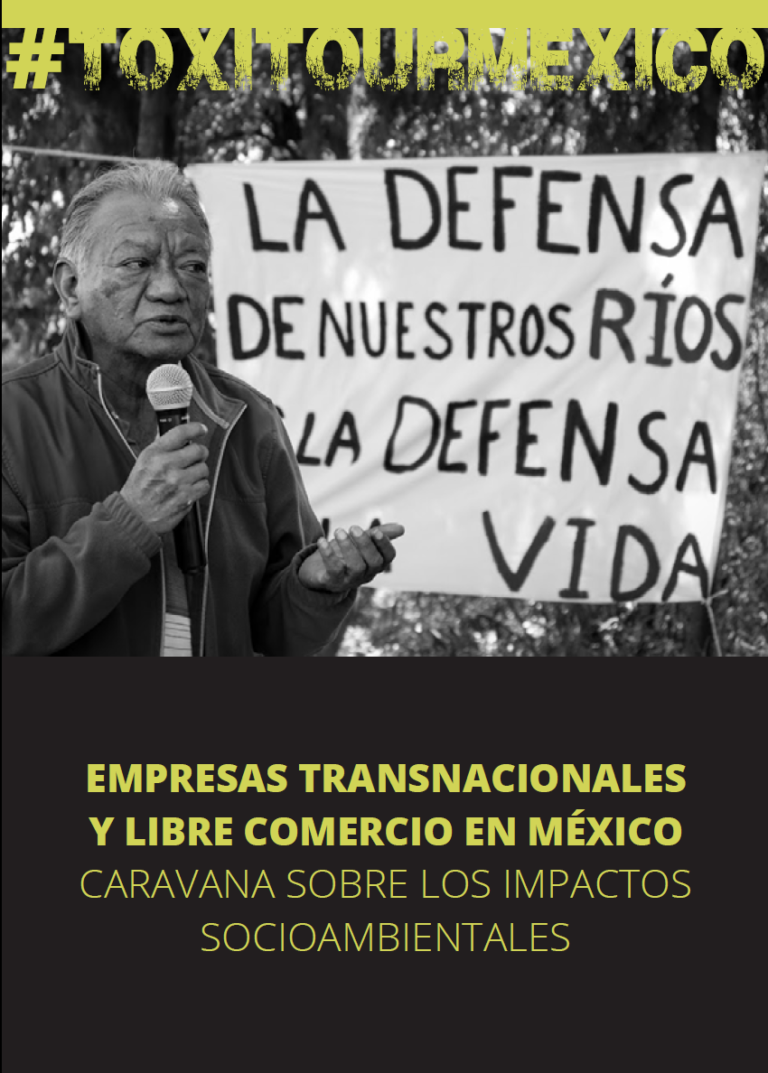

Imagen: ATALC

Más información: